孫東料《施政報告》新產業資源加碼 學者倡粵港藥互認 創科界:北上跳板

【明報專訊】本屆政府首份《施政報告》下周三(19日)出爐,特首李家超早前表明本港推動創科要向外搶人才。創新科技及工業局長孫東昨稱,相信《施政報告》將投放更多資源於創科產業。中大醫學院長陳家亮則說,本地有能力研發新藥,但不能直接在港獲認證,需送歐美及內地重新再做科研,建議《施政報告》落實與大灣區設立兩地認證機制,令本港醫藥研發可直接在大灣區應用,惠及7000萬名大灣區市民。有立法會議員認為,認證機制有利香港成為科創成果進入內地市場的「跳板」,吸引外資在港建立基地。

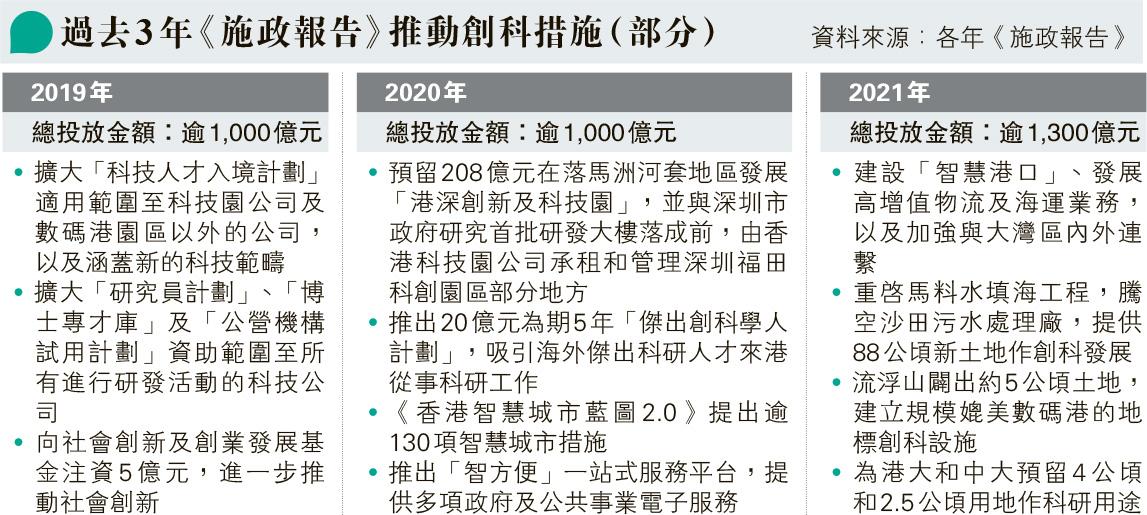

翻查資料,過去3年政府均投放過千億元支持發展創科,並增撥土地作創科發展等(見表);李家超早前亦預告《施政報告》會着墨創科,提出措施吸納創科人才。孫東昨出席中大醫學院與香港科技園公司合辦的「醫療創新及科技峰會」致辭稱,相信《施政報告》將投放更多資源在創科產業,又說本港需要大量創科人才,積極融入國家發展大局,加強培養和挽留人才,吸引海外人才來港研發。

中大:港有力研新藥 缺認證機制扼殺機會

出席同一場合的陳家亮會後表示,本港醫學科研成就卓越,中大醫學院每年所獲專利數目逾200個,比劍橋及倫敦大學的總數更多,香港有能力研發新醫藥,但缺乏機制及能力直接把本地醫學科研變成獲認可的藥品或診斷,需送到歐美及內地重新再做科研,扼殺很多科研機會。

陳又期望新一份《施政報告》積極與廣東省政府在大灣區落實兩地藥物認證機制,令本港醫藥研發可惠及大灣區7000萬人。人才方面,陳建議政府培養本地中小學生對科研的興趣,以及讓外國了解本港創科配套,吸引他們來港發展。

邱達根盼更多互通 減省註冊程序

科技創新界立法會議員邱達根表示,其就《施政報告》關於科創政策的建議書提到,港府應與內地協商市場准入政策,令香港成為科創成果進入內地市場的「跳板」。他說,新藥註冊工作量大、時間長,涉及大量文件及人力資源,認為香港需與內地有更多互通協議,可減省目前複雜且漫長的註冊程序。

藥劑師:港有人無地 與內地合作利科研

香港醫院藥劑師學會副會長黃思豪表示,衛生署對註冊藥物的安全有嚴格檢查,在港註冊藥物需時3個月或以上,若將內地及香港市場打通,就藥廠而言可有利他們發展內地市場。黃說,本港大學科研人才充沛,但醫學科研地方及設備不足,生產藥物亦不容易,相反內地有大量土地資源,雙方合作有利醫學科研發展。

根據《藥劑業及毒藥條例》,香港境內銷售的西藥須向藥劑業及毒藥管理局註冊,西藥製造商申請註冊時須提交證明文件,以證實藥物安全程度、功效及質量符合標準。如有關藥劑製品載有新的藥劑或生物組分(即新藥),申請人須提交兩個或以上國家簽發的註冊證明、安全及療效等方面的專家研究報告、歐盟風險管理計劃、美國風險評估及緩解策略,以及藥品的建議說明書。

明報記者

(施政報告)

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676