自然手札:颱風下的牠們

【明報專訊】7月1日傍晚,筆者做好農務準備回屋時,發現遠方的灰黑烏雲從山後堆積過來,雲間還混雜了雷的咆哮。風起了,聽說,天文台馬上就要改掛8號風球;但除了固定洛神花的支架外,其實沒太多東西可以做。

颱風通常在香港的夏季出現。夏天溫度高,空氣內充滿水氣,正正有利颱風形成。我中學時選修地理科,書本上圖文並茂地詳列颱風誕生的過程,令我沉醉入迷。

筆者小時候喜歡看着遊樂場的小食店員賣棉花糖,他們用長竹籤把機器裏旋轉中的棉花糖挑捲起來,然後不斷打轉;棉花糖球愈捲愈大,才一兩分鐘吧,便大得像吹脹的氣球。現在回想起來,那種捲糖的過程,跟颱風的形成也有幾分相似。

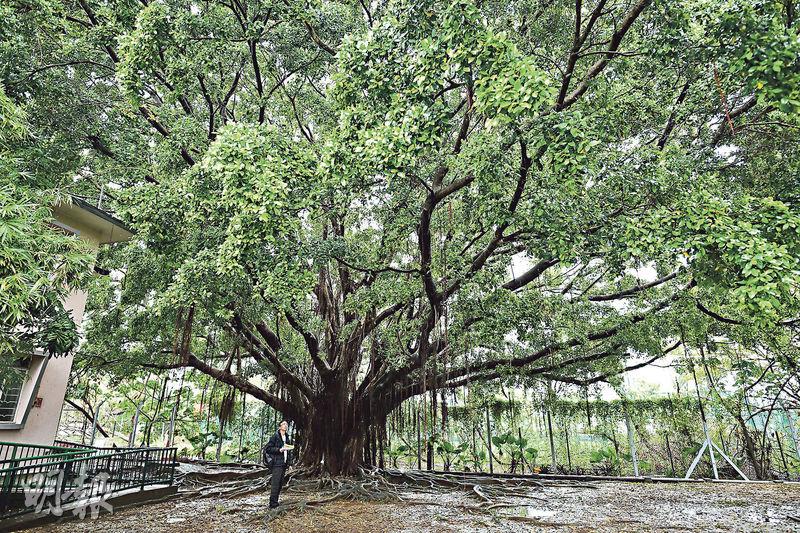

天文台終於掛起8號烈風信號,回家途中我經過荔枝窩村廣場時,遇到一頭小黃牛。牠那副天不怕地不怕的樣子令我佩服,然而又同時想到,颱風下動物活在野外,沒有穩固建築物的保護,到底如何度過惡劣的日子?

其後天氣轉差,我整晚躲在屋裏,躺在牀上聽着風雨的聲音,不斷滑動電話屏幕,更新風暴消息。

「熱帶氣旋暹芭在七一回歸日逼近,天文台在當日晚上7時10分改發8號風球,直至7月2日下午4時20分才改發3號風球,為時21小時10分,為歷來第九『長命』的8號風球。」颱風過後,新聞網頁如此總結。

風雨過後的下午,筆者立刻跑到隱山田察看,打算清理「災難現場」:幾棵洛神花倒了,部分水坑積滿了水,「災情」不算嚴重。我想起總是戴着太陽眼鏡駕船的明哥說:「颱風登陸有『東登』、『西登』之分, 荔枝窩位於新界東北, 颱風『東登』的話會有山脈阻擋猛風,『西登』則沒有遮擋,荔枝窩就『大件事』了。」

由於需要儲存雨水,我在隱山田置有數個大藍膠桶,那天經過藍桶時,竟然發現一隻黑色的傻鳥浮在水面!那是一隻八哥鳥,可憐地向我叫了幾聲,我便用乾毛巾捲着牠帶回家去。

八哥(Acridotheres cristatellus)長約25厘米,全身黑色,頭頂前方有小小的冠羽,看起來就像1960、70年代歐美老電影中那些梳了油膩髮型的小混混。

八哥的嘴和腳呈黃色,飛行時可見翼上明顯的白色斑。牠屬於其中一種椋鳥(Starling),常成群出沒,聚集於適合覓食的環境,例如是開闊田野或市區的大型公園;亦常見於草地或樹上,以果實和昆蟲為主要食物。這種喋喋不休的鳥可以學人類說話,從前是受歡迎的寵物鳥。

牛在野外走動時,八哥就像跟屁蟲一樣在旁邊活動,有時甚至乾脆站在牛的背上。原來在長期的演化過程中,聰明的八哥發現,當牛在農田走動,泥面一些小型昆蟲會驚飛,因此牠只要乖乖地跟在牛旁邊,便可輕鬆享受豐盛餐點。八哥在取食的同時,也幫助牛驅趕討厭的昆蟲,兩者處於互利合作的關係。

經過田裏面的小水坑,竟又發現另一隻小動物跌落水氹!我趕緊把牠撈起來,用另一條乾毛巾包好,仔細一看,那是不大常見的鼩鼱(粵音:渠蒸)。

香港有兩種鼩鼱,臭鼩和灰鼩鼱,我眼前的是灰鼩鼱(Crocidura attenuata)。牠們廣泛分佈於本地各個郊區,主要吃泥土表層之昆蟲幼蟲或小型無脊椎動物。因為體型細小(身長一般不足10厘米),加上通常在夜間活動,故灰鼩鼱不常展露於人類眼前。

擁有一身灰黑絲滑的短皮毛,嘴部尖狹,灰鼩鼱驟眼看起來跟老鼠相像,但牠們跟老鼠其實沒什麼關係,分類學上屬於不同的目(order)。牠們鼻尖、眼小,也與平時在市區骯髒地方見到的雜食老鼠大有不同。

「進化論之父」達爾文(Charles Darwin)提出「物競天擇」理論,指出大自然中所有生物皆遵循相互競爭、適者生存的定律,弱者注定是被淘汰。

天地有大美,卻不仁慈,但人有惻隱。我把兩隻濕透失溫的動物輕輕捧着帶回家,用風筒吹乾牠們的毛皮,再把牠們放歸自然去。

葉曉文--畫家及作家,曾獲青年文學獎公開組冠軍。喜歡透過繪畫和文字描繪香港自然生態。出版著作包括《尋花》、《尋花2》、《尋牠》、《尋牠2》及《隱山之人in situ》等。2021年於荔枝窩成立有機農場「隱山」。

文、圖:葉曉文

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第596期]