文言遷移:語言實驗結果報告之二:歐陽修如何在〈醉翁亭記〉造出兩個自己?

【明報專訊】歐陽修全用判斷句寫〈醉翁亭記〉,是句式的語言實驗和測試,還是創意的鍛煉與挑戰,抑或為了文字遊戲的愉悅及快感?有內地作家半認真說,要是〈醉翁亭記〉放到高考(內地大學入學考試)中,恐怕只得零分,在香港就是「不予評級」了。這位作家的說法,當然不無文人狂放之風,但也從公開考試向來不接受文字實驗,尤其遊戲文章的現實,點出〈醉翁亭記〉的特點,也非完全沒有道理。但〈醉翁亭記〉只是遊戲文章嗎?這要從文言中敘述句與判斷句的特點繼續說。

■閱讀重點

文言句式——判斷句表達方式

1. 不用「也」—— 沒斷言文句內容

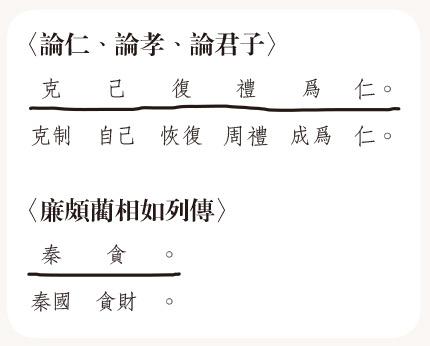

判斷句的作用,在於表達事物的特點或關係,如「我,陳允行」和「我,五呎十吋高」。中文最基本的判斷句,如以上兩例,本來不必專用判斷動詞或判斷助詞(白話「……是……」,文言「……也」)。十六篇中以下兩句,都是不用判斷助詞的判斷句,說話人(即孔子和藺相如)沒有強調對文句內容的判斷:(圖一)

注意:

孔子其實在引用前人說話,原文本作「克己復禮,仁也」,但孔子刻意不用原來的「也」字句,改用動詞「為」,因為對孔子來說,「克己復禮」雖然是「仁」的表現之一,但「克己復禮」不等於「仁」的全部,所以孔子不說「克己復禮,仁也」,這是我們必須從孔子遣詞造句方式上領會的義理。

2. 重複指稱

「……者……也」句式

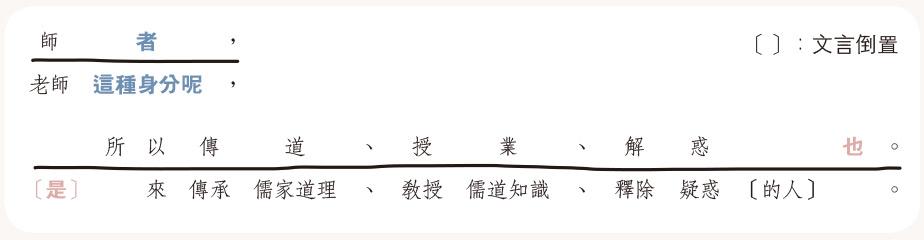

不過,如果說話人想強調對文句陳說內容的判斷,上節兩例一般會說成「我是陳允行」和「我是五呎十吋高」。白話最常見的判斷句是「……是……」句式,文言則是「……者,……也」句式,以明確表達文句中話題與陳說兩者的對等關係。〈醉翁亭記〉中的「山行六七里,漸聞水聲潺潺,而瀉出於兩峯之間者,釀泉也。」一整句,便表達了往山林走六七里之後,在兩座山峯之間傳出潺潺水聲的地方呢,就是釀泉。又如以下〈師說〉文句:(圖二)

句式中「者」的作用很簡單,是重複指稱前面那個成分,並起提示、停頓的作用(吳懷成、沈家煊〈古漢語「者」:自指和轉指如何統一〉),因此「師者」可以對譯為「老師這種身分呢」,後半的陳說部分,則判斷老師的角色和作用。

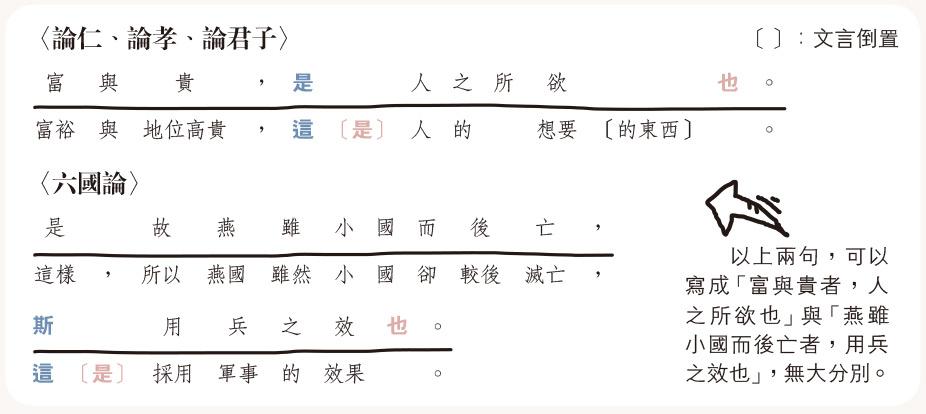

「……,是……也」句式

在要指稱的事物之後,用「是」、「斯」、「此」一類代詞(即白話的「這」)重提一次,然後才陳述說明,如「陳允行,他是中學生」。如:(圖三)

■想一想

「先帝創業未半,而中道崩殂。今天下三分,益州疲弊。此誠危急存亡之秋也。」——〈出師表〉

如果改為「先帝創業未半,而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊者,誠危急存亡之秋也。」有什麼分別?

更改後的文句,重點移到後半的「這真是危險、急迫、或生存、或滅亡的時刻」,前面的「已故皇帝開創事業未到一半,卻中途逝世、死亡,現在國家一分為三,益州衰弱、困乏」反倒成了背景,無法突出,這顯然不是諸葛亮的目的,因此,諸葛亮不用「……者……也」,而用「……,此……也」的寫法,以當下處境震懾劉後主的注意。其中分別,讀者宜細心揣摩。

3. 敘述句轉化為判斷句

「……者也」句式

正如上文所述,中文敘述句可以輕易變成強調斷言語氣的判斷句,頗為自由,白話在話題與陳說之間插入「是」,那麼,文言呢?同樣簡單,在敘述句後加上「也」。

例子:

白話:太守與賓客在這裏來飲宴,飲得少,卻總醉倒,而年紀又最高,所以是稱自己叫『醉翁』。

文言:太守與客來飲於此,飲少輒醉,而年又最高,故自號曰醉翁也。

注意:

把敘述句變為判斷句時,不會用「……者……也」,但可以選用「……者也」句式,以區別於典型判斷句。如變「山水之樂,得之心而寓之酒」為判斷句,固然可以寫成「山水之樂,得之心而寓之酒也」,還可以作「山水之樂,得之心而寓之酒者也」,都指「山水的樂趣,是在心中體會,寄託在喝酒中」。

敘述句:山水之樂,得之心而寓之酒

判斷句:山水之樂,得之心而寓之酒也ˇ

山水之樂,得之心而寓之酒者也ˇ

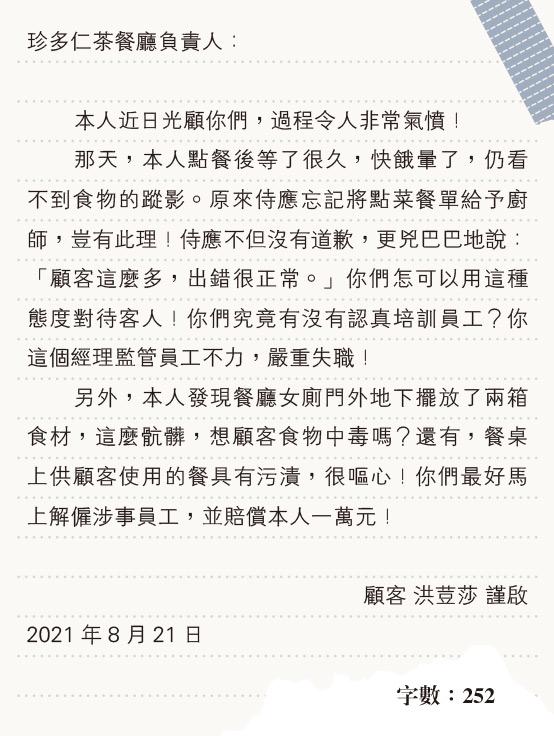

例如以下〈魚我所欲也〉文句:(圖四)

魚和熊掌無法同時得到的話,唯有是放棄魚而選擇熊掌的這種做法了。因此,「……者也」乃是敘述句變成判斷句的標誌,雖然,這並非必須選用。

兩個歐陽修 似醉還醒

作為貶謫文學,〈醉翁亭記〉一如〈岳陽樓記〉,都在發揮孟子「樂以天下、憂以天下」(《孟子•梁惠王下》)的與民同樂觀念,即使被貶,心情不快,也時刻不忘要讓百姓過美好生活,只要百姓快樂,為政者便快樂,也藉此以側寫證明自己的政治才能,委婉地控訴皇帝貶謫自己的失當。范仲淹在〈岳陽樓記〉提出「後天下之樂而樂」,比與民同樂的要求更高,百姓未快樂,為政者沒有資格快樂,藉此超越孟子的見解。那歐陽修呢?

在〈醉翁亭記〉中,其實有兩個歐陽修,一個是故事之內,樂在其中、與民同樂的醉翁,另一個是觀察百姓、關心百姓的清醒太守。透過醉翁——太守的雙重身分,歐陽修豐富了與民同樂的內涵,從百姓的角度看,為政者與百姓同行,同歡同樂,但從為政者的角度,則要時刻警醒身分和責任,任重道遠,無可旁貸地為百姓謀幸福,讓百姓過無憂無慮的美好生活。

「醉能同其樂,醒能述以文」,在文本中,前者是敘述的內容(narration),後者則是內容的敘述者(narrating),在語言中,敘述句用來敘述事情,表達行事領域的內容(content),而判斷句呢?就是用來表達說話人的見解和理智,表達知性領域(epistemic)的判斷。歐陽修把敘述句(敘述醉翁的活動)變換為判斷句(表達太守的思維與見解),〈醉翁亭記〉全篇判斷句,無疑也是文字和創意的實驗,但並非文字遊戲,而是用來建構「醉翁——太守」一人兩角、似醉還醒的獨特主題啊!再回顧全文,第7-9和17-19六句點明題旨的文句,恰恰都是敘述句化為判斷句的文句,沒有判斷句的運用,歐陽修便無法藉重新解釋與民同樂的觀念,營造〈醉翁亭記〉的主題了。

文:林葦葉

(香港大學教育學院副教授,研究範圍包括中文閱讀教學與評估、香港少數族裔學生中文學習、中文教育網絡分析應用等。)

[星笈中文 第039期]