卷二練筆:經典例子應用──陶淵明

【明報專訊】陶淵明既有儒家的志向,又深受老莊思想的影響,在談及人生的得意、失意、人生的意義和美好的生活等主題時,皆能以其經歷及思想入文。

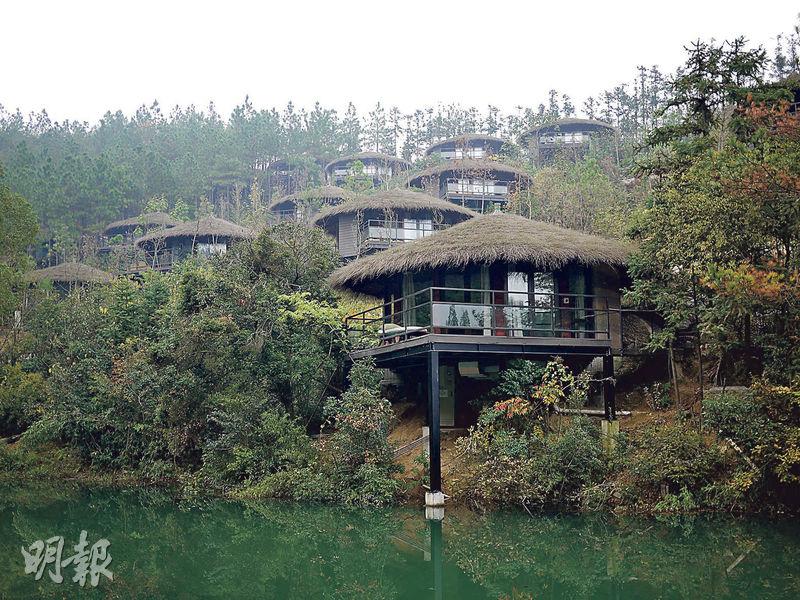

●作者例子(圖)

□ 處世態度

□ 相關名言

□ 人生經歷

■陶淵明

◆人生經歷

陶淵明生活於晉宋易代之際。他曾自謂「猛志逸四海」,一生五次入仕,曾入荊州刺史兼江州刺史桓玄幕,不久居喪。後來桓玄起兵篡位,劉裕起兵討伐桓玄,陶淵明又成為了劉裕的參軍,這時劉裕集中清理桓玄勢力,陶淵明曾仕桓玄,恐難有作為,翌年,他改任彭澤縣令,在官八十餘日便謂「吾不能為五斗米折腰,拳拳事鄉里小人邪」辭官歸隱,過着「採菊東籬下,悠然見南山」的淡泊恬適的生活。

◆生死觀

「有生必有死,早終非命促。」——〈擬挽歌辭〉

(人有生必有死,即使是早死,也不能說生命短促,因為死本就是必然之事。)

◆面對人生順逆及死亡

「縱浪大化中,不喜亦不懼。應盡便須盡,無復獨多慮。」——〈神釋〉

(「大化」是天地自然的運行變化,萬物生滅,四季變遷均有規律。面對這些變化,我們毋須喜樂,亦不必憂懼,對待生死也應該隨順命運,不必多慮。)

●變用示例(圖)

〈微笑以對〉

面對人終有一死的事實,我們恐怕難以微笑以對。人生在世,不免時時苦思一道問題──人生有何意義?人生必然的限期,便如同將人存在的意義一下子抹去,面對自然定律,積極入世求君主進用的杜甫,看見日更月替,春秋代序,聯想到天地無窮極,而人壽卻有竟時,也不免嘆息一句──「卧龍躍馬終黃土。」諸葛亮入為心腹,出作股肱,三分天下;公孫述躍馬而稱帝,雄踞一方,縱有此等功業,但終歸黃泉,想到此情,實在叫人感慨煩憂,擔心自己來不及建功立業,又如何微笑以對?金聖歎便曾責問天地:「既已生我,便應永在;脫不能爾,便應勿生。」那麼,我們當如何安放這顆恐懼、不甘、悵惘的心呢?陶淵明便道出了內心的想法──「縱浪大化中,不喜亦不懼。應盡便須盡,無復獨多慮。」面對生命有起有伏,有生有死,我們要做的並非狂喜,亦非畏懼,而是要懂得微笑以對。陶淵明生於晉宋易代之際,處身於桓玄和劉裕的政治風雲之間,認識到「有生必有死,早終非命促」乃是天地自然運轉之道。若時時苦思,大概只會增添眉頭上的皺眉,甚至過於憂戚而傷及己身,不如順應天理,不必多慮,微笑以對吧!

〈談敵人〉

有人說:「敵人使人進步。」此是不知對手與敵人之別,對手可以僅是競爭關係,就如孔子所說「君子無所爭,必也射乎!」比賽射箭,彼此客客氣氣,戰勝戰敗也可一起飲杯酒。但若視對手為敵人,即有敵視、仇恨於其中。有謂「木秀於林,風必摧之。」自古才華出眾者易招來敵視,使自己深陷於泥濘之中,甚至喪失性命。如戰國屈原,為楚懷王左徒,入則與楚王圖議國事,出則應對諸侯,深得信任,如此出眾,便引來上官大夫嫉其位高權重,視為大敵,故以讒言誣陷屈原,終使屈原為懷王疏遠。又如竹林七賢之一的嵇康,少極聰慧,名氣日盛而從者眾,且又與曹魏聯姻。欲篡魏自立的司馬氏恐其對己不利,視為仇敵,借故誅殺他,從此《廣陵散》一曲便成絕響。因此,有時隱藏才能,實能避免樹敵。陶淵明生於晉宋易代之際,處身於桓玄和劉裕的政治風雲之間,早年曾自謂「猛志逸四海」,一生五次入仕,曾仕桓玄,後來劉裕得勢,陶淵明便遠離政治,避世隱居於山林之間,過着「採菊東籬下,悠然見南山」淡泊恬適的生活,終能保存自身,得享自然的壽命。

◆胡詠怡 - 香港中文大學中國語言及文學系畢業,現職中學中文教師。尤好文字之美,亦慕夫子韋編三絕之勤。

文:胡詠怡

[語文同樂 第495期]