AIR 品牌繫於營銷,營銷繫於故事

近排好電影太多,差點忘記了這一齣:

賓艾佛力自導自演的Air。

片名就單單一個Air,沒有中文譯名。

此舉明智,因為Air一詞多義,

無論採納哪個方向

(像大陸譯為「氣墊傳奇」),

都注定顧此失彼。

Air為Air Jordan的縮寫,

Air Jordan是著名籃球鞋系列,

Nike公司為球星米高佐敦

特別設計、以他命名的款式。

籃球鞋今天有多風靡全世界不用多說了,

幾十年前它早已進佔消閒、時裝世界。

利潤盡是天文數字,

企業巨大到不能倒下。

撰文:家明

Air的故事背景為1984年。當時米高佐敦二十出頭,這一年他加入芝加哥公牛隊,成為NBA一顆耀目新星。至於Nike呢?不看影片不知,品牌現在是運動或時尚服飾的王者,當年他們的籃球鞋市場原來只排第三位,市場佔有率十多個百份點,被Converse及Adidas兩個對手遠遠拋離。

看片前準以為,焦點肯定離不開米高佐敦,看完始知非也。或許佐敦的容貌、形象太深入民心,找誰去演他年輕時候都不像話。Air索性避重就輕,年輕的米高佐敦戲分極少,即使出場也是遮遮掩掩的,坦白說看着覺得尷尬。影片轉而把重點,投放在Nike的管理層及米高佐敦的母親Deloris(iola Davis飾)身上。而管理層中最核心的人物、全片的主角,就是麥迪文飾演的營銷部行政人員Sonny Vaccaro。

賓艾佛力與麥迪文堪稱一對活寶。兩人太老友、太具默契了,每逢合作多少有品質保證。他們從前以編劇起家,1997年初出茅廬不久,即憑《驕陽似我》(Good Will Hunting)贏得奧斯卡最佳原創劇本獎。Air他們沒參與編劇,劇本由暫不見經傳的Alex Convery執筆。如上述,麥迪文演主角Sonny;賓艾佛力除了執導,同時飾演Nike首席執行官Phil Knight。艾佛力與迪文的老友鬼鬼套用到角色世界:Phil雖然是Sonny的老闆,工作上他們倒算平起平坐。Sonny堅定又自信,凡事不一定由Phil說了算。

回望美好80年代

Air有何吸引力,讓艾佛力與迪文再次聚首、艾佛力再執導筒(《ARGO救參任務》10年來導過3齣)?我猜首先是故事那份1980年代鄉愁。

Air片首什麼都不說,先來一段1984年的流行文化與政治蒙太奇:列根連任總統、查理斯與戴安娜再度誕下麟兒、椰菜娃娃、扭計骰、霹靂舞、U2唱歌、洛杉磯奧運、《妙探出更》、《捉鬼敢死隊》、《通天奇兵》……以及要「證明1984不會重蹈《1984》覆轍」的蘋果電腦廣告,急速的片段配上Dire Straits膾炙人口的名曲Money for Nothing。賓艾佛力與麥迪文,從那些年的年輕小子,搖身一變成了今天年過半百的中佬。美好的80年代啊,兩個70後回首前塵,何等傾心。

那同樣是冷戰的時代,美國的軟實力令國民引以自豪。Air Jordan表面只是籃球鞋,它掀動的卻是整個流行文化、時裝蛻變的歷史。從這個角度,艾佛力與前作《ARGO救參任務》一脈相承。上一次,他訴說美國電影如何化解伊朗政治危機;這一次,他記述一家由俄勒崗州起家的美國運動企業,怎樣抓緊歷史關口,透過產品設計與行銷,一次過開創時代、締造自身歷史。骨子裏,艾佛力可說是一個充滿各種各樣fanboy情結、拒絕長大的男孩。

純真赤子心動人

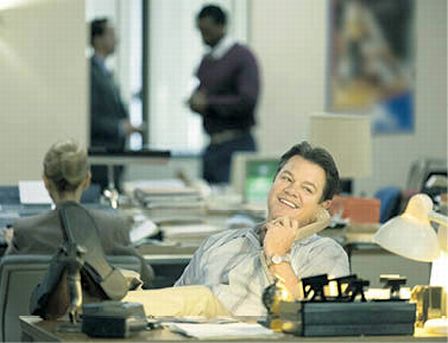

事實上,Air最好看也是那份赤子心。Nike上上下下齊心協力,Phil是首席執行官,Sonny為麾下的籃球市場開發要員。除此以外,關鍵的角色還有Jason Bateman演的營銷副總裁Rob Strasser、《火拼時速》Chris Tucker演的行政人員Howard White。幾個大男人,即使人到中年,仍洋溢着陽光孩子氣。影片沒怎麼拍他們的家庭生活,我們只見他們熱情工作、並肩奮戰。明明身居企業的高層,經營起來卻有同人精神,「辦公室政治」純真得有點不可思議。

片中的Nike兩大競爭對手:Converse的管理層老派、作狀;Adidas的德國家族古肅,早年更與納粹有淵源。反觀Air的Nike,自由率性,管理層各有品位、打扮各適其適。驟看不統一、沒規律,實則充滿美式管理的人味。Rob對女兒有虧欠,期望透過事業有成證明什麼;Howard乃性情中人,每次出場都穿上熨貼西裝全套,開會總是嘩啦啦地講個不停。

老闆Phil則比較「姣屍扽篤」,開紫色保時捷;他熱愛運動、身形不錯,消閒服穿得色彩繽紛。艾佛力值得一讚是懂得自嘲,Phil這個人物偶爾流露出阿Q、可愛的一面。他夾在董事會與下屬之間,每到重要時刻都有推波助瀾的作用。片中還寫到Nike一名叫Peter Moore(Matthew Maher飾)的設計師,其貌不揚中佬、不修邊幅、nerd味濃。影片早段的對白有說,Peter在露天停車場玩滑板,但到臨危受命時,他完美勝任球鞋設計的重任。

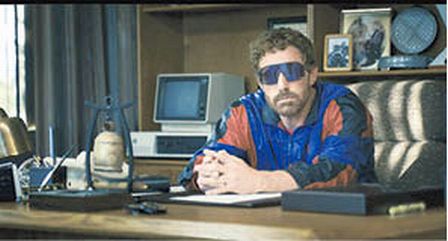

麥迪文小肚腩添「佬味」

當然,Air最搶眼的人物始終是麥迪文的Sonny。全片算他打扮最老套了,沉色麻甩佬衫,頭髮不怎樣理,近鏡總見鬚根(包括他首次登門造訪米高佐敦父母時)。麥迪文仍嫌不夠「佬味」,稍稍增肥,頂着小肚腩到處走。他負責品牌開發,熟透籃球圈人事,自己偏偏不運動。Air一方面頌揚企業的團隊精神,行政人員、老闆各司其職,互補空位;另一方面也崇尚美國片常見的個人主義,把Sonny塑造成創造時代的人物。若非他獨具慧眼、窮追猛打、有游說的急智,傳奇不會誕生。

誰是真正的無名英雄?Air裏頭雖有說過「詩歌只能叫世界美好一些,工程學才能帶人上月球」之類的對白,然而歸根究柢,營銷、包裝、說故事的能力,才是資本主義的王道。研發、手作只配當配角,說客才能站在舞台中央。劇本有個小聰明,它暗示片末那突如其來的游說急才,多少受馬丁路德金「我有一個夢」的演說啟發。所以不是齋吹就可以,說辭態度誠懇、謙卑,言語包含盼望、想像,強調「不朽」,毫無半點銅臭味。網上不是常見什麼最著名的電影演說麼?今後應該都把Air加進名單去。

節奏明快 對白入肉

Air是齣看得人稱快的戲,Alex Convery的劇本先記一功。跟無數歷史改編的電影一樣,Air的結局人盡皆知,嚴格而言沒所謂「劇透」。巧妙在結局沒有懸念前提下,把佈局寫得引人入勝。它是相當工整的「三幕劇」結構,頭半小時角色認定目標,中段排除萬難嘗試達到,結尾高潮是Nike與米高佐敦及其父母的正式會面。敘事時幅濃縮,全程大概一個星期左右;基本是靜態的文戲,沒有大起大落情節;很多時候角色只通過電話議論。但劇本的對白寫來到肉,演員講來入木三分。

敘事上,佐敦經理人David Falk(Chris Messina飾)算是主角要克服的其中一道「屏障」吧。Sonny從Nike大本營出發,老遠去到北卡羅萊納州拜會佐敦父母,私自越過經理人David,之後被他在電話中咬牙切齒地臭罵祖宗十八代。經理人用詞極盡辛辣賤格之能事,那段落甚具娛樂性,全院看得捧腹大笑。對了,論穿戴與形象,經理人David比誰都講究,他的辦公室裝潢似乎也最有氣派。但顯然,在艾佛力他們心中,排場根本無關宏旨。

年代的還原鉅細無遺,荷李活片這方面自是無話可說。攝影指導原來是貴為大師級的Robert Richardson,與艾佛力拍伙過一次。不過本片的調度不算複雜,配合文戲為主,技術恰如其分。剪接師亦是叔父輩、艾佛力的老拍檔William Goldenberg。Air全片用上大量80年代流行曲,由Bruce Springsteen的Born in the U.S.A.到Cyndi Lauper的Time After Time,憑歌詞寄意,也令節奏更明快。

一眾演員當然出色,艾佛力與迪文的對手戲場場好看。你一言我一語的妙趣橫生,某次Phil想通了、採納下屬建議,Sonny好奇問他怎的回心轉意,Phil輕輕丟出一句「我去跑了一圈」,旋即瀟灑離場。其他演員大抵都是老朋友吧,演情投意合的工作伙伴,拍攝過程說不定就像開個團圓派對,一切相得益彰。演佐敦母親的Viola Davis近年點石成金,Air中她的圓滑老練、不慍不火,節奏把握得極精細,完全不讓談判桌另一頭的全男班專美。

佐敦家庭有個像Deloris如斯強勢又溫柔的媽媽,父親因此被描寫得被動一些,偉大籃球巨星佐敦變得像個羞答答的mommy's boy,也在所不計了。