時事點對點:「起底」刑事化 4個月發350移除令

【明報專訊】新聞撮要

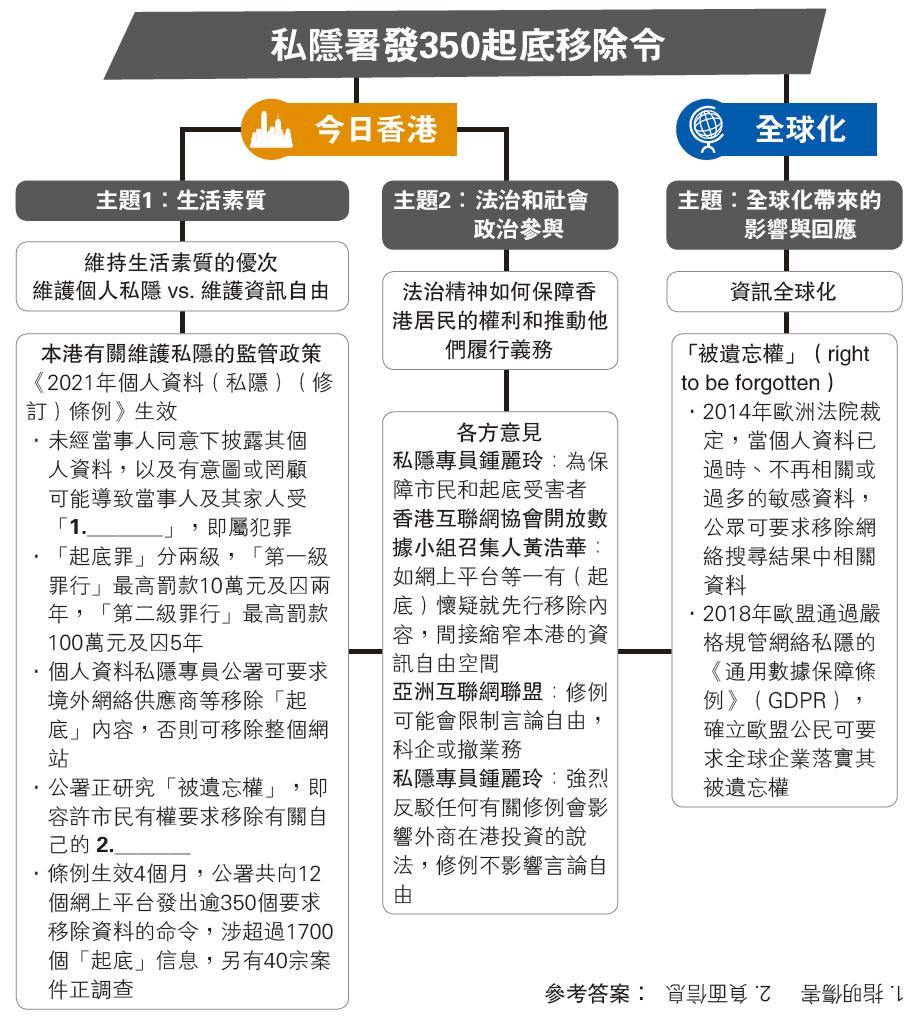

《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例》(《條例》)2021年10月生效,「起底」行為刑事化。個人資料私隱專員鍾麗玲2022年2月10日表示,過去4個月共向12個網上平台發出逾350個要求移除資料的命令,涉逾1700個「起底」信息,另有40宗案件正調查。

個人資料私隱專員公署稱該12個網上平台包括網站和社交平台,涉及大量「起底」信息均與公職人員、紀律部隊人員及其家人有關,包括當事人或家人的姓名、身分證號碼、職業、電話號碼及住址等。鍾麗玲表示,修例後公署接獲有關「起底」的投訴增加逾7倍,4個月收到逾200宗投訴,單在1月便有70宗。公署2021年12月首次就「起底」行為拘捕一名男子,正諮詢律政司意見,若證據足夠會起訴。

研「被遺忘權」

鍾麗玲又稱,公署正研究「被遺忘權」,即容許市民有權要求移除有關自己的負面信息,考慮海外經驗和其他因素後會向政府建議。

《條例》列明,未經當事人同意下披露其個人資料,以及有意圖或罔顧可能導致當事人及其家人受「指明傷害」,即屬犯罪。「起底罪」分兩級,「第一級罪行」最高罰款10萬元及囚兩年;如披露行為並非停留在意圖或罔顧層面,而是已導致資料當事人或其家人受「指明傷害」,可被控告「第二級罪行」,最高罰款100萬元及囚5年。私隱公署亦擁刑事調查及檢控權,以及可要求境外網絡供應商等移除「起底」內容,若網上平台不合作,沒遵從移除起底內容的指示,有可能要求網絡服務供應商移除整個網站。

——綜合《明報》報道

.起底刑事化4種指明傷害例子(表)

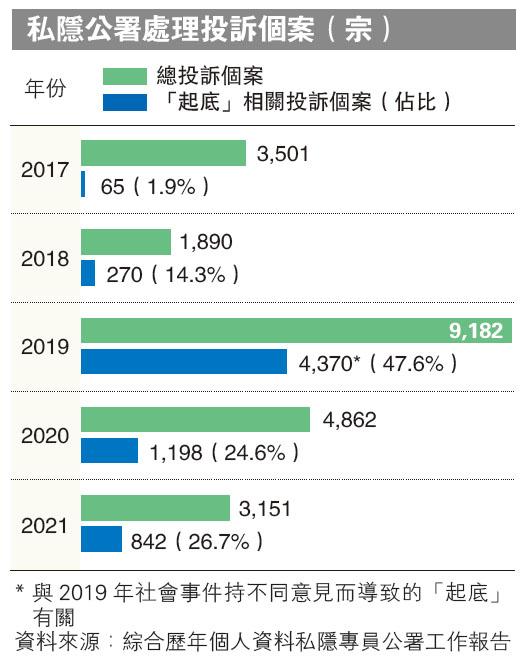

.私隱公署處理投訴個案(宗)(圖)

◆各方意見(圖)

或縮窄資訊自由空間

如互聯網業界(網上平台、搜尋引擎和網絡服務供應商)一有(起底)懷疑就先行移除內容,間接縮窄本港的資訊自由空間,修例亦傾斜處理起底行為,忽略了其他領域的個人信息保障,例如大公司泄漏資料。——香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華

為保障市民和受害者

公署有權要求網上平台移除起底內容,如果不合作,就有可能要考慮進一步整個網站可能需要移除,但過去兩年絕少有這種情况,(條例)只是為了保障市民和受害者,認為有需要將權力涵蓋至沒有遵從移除起底的部分。——私隱專員鍾麗玲

科企或撤業務?

要防止科網企業遭到制裁的唯一方法,是避免在香港投資及提供服務。港府就反「起底」做出「完全不合比例和不必要的回應」,修例可能會限制言論自由,甚至「在網上非惡意分享資訊行為」也可能被定為犯罪。——總部位於新加坡的「亞洲互聯網聯盟」(AIC)2021年6月25日發信

回應:強烈反駁任何有關修例會影響外商在香港投資的說法。2019年中以來,香港發生嚴重的「起底」行為,已觸犯了道德和法律的底線,修例不會對言論自由產生任何影響。——私隱專員鍾麗玲◆

.私隱署發350起底移除令(圖)

●模擬試題

■資料回應題

◆1. 描述圖表所顯示「私隱公署處理投訴個案」的兩個特徵。

與「起底」相關的投訴急增

從圖表所見,私隱公署處理與「起底」相關的投訴急增,由2017年的65宗,至2019年急增達4370宗,比2017年增加66倍,為近5年高峰。至2020年,與「起底」相關的投訴回落至1198宗,較2019減少逾3000宗,減幅約七成,但仍較2017年增約17倍。

與「起底」相關的投訴佔比增

從整體數據亦可見,2017年與「起底」相關的投訴佔整體投訴的比例為1.9%,但至2019年比例增至近五成,至2021年亦達26.7%,比2017年增加24.8個百分點,可見與「起底」相關的投訴佔整體投訴的比例亦增加。

◆2. 根據資料,「起底」行為屬刑事罪行一事上,可能引起社會哪些持份者之間的衝突?

政府及互聯網業界:保障私隱vs.資訊自由

根據資料,政府及互聯網業界對「起底」行為刑事化一事上,可能出現保障市民私隱及維護資訊自由的衝突。

互聯網業界重視自由的營商環境及關注營商風險,香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華指出,如互聯網業界一有起底懷疑就先行移除內容,會間接縮窄本港的資訊自由空間;代表各國科技巨頭亞洲互聯網聯盟曾去信個人資料私隱專員公署,質疑「起底」行為刑事化後,可能會限制言論自由,甚至「在網上非惡意分享資訊行為」也可能被定為犯罪。互聯網企業關注「起底」行為屬刑事罪行修例後,會否影響本港資訊自由,甚至憂慮政府掌握及篩選網絡資訊的傳播,因此去信私隱公署表達憂慮。

然而,政府則關注保障市民私隱,因而修例將網上起底定為刑事罪行。據資料,私隱公署稱2019年中以來,香港出現嚴重「起底」行為,已觸犯道德和法律的底線,資料圖表亦顯示2019年起私隱專員公署接獲有關「起底」行為的投訴急增。公署指出,修例只為保障市民和受害者,有需要將權力涵蓋至沒遵從條例的企業,亦絕少出現移除整個網站的情况,不會影響言論自由。政府重視保障市民私隱,互聯網企業關注資訊自由及良好的營商環境,兩者之間價值觀不同,可能引起衝突。

顧問教師:鄧婉君老師

(本刊發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[通通識 第744期]