浮城絮語:港第七藝術 察看新動靜

【明報專訊】1月中旬「香港電影評論學會」公布了2021年度大獎名單,除了最佳電影、導演、編劇、男演員、女演員共5個獎項,還選出10部年度推薦電影,數量是近年之冠。筆者是學會成員,當日也有參與評獎,經歷了長達9小時的辯論,有些觀察,也許可作為對有志於創作(不限電影)的同學的一點啟示。

延續香港動作片 肉搏火拚大場面

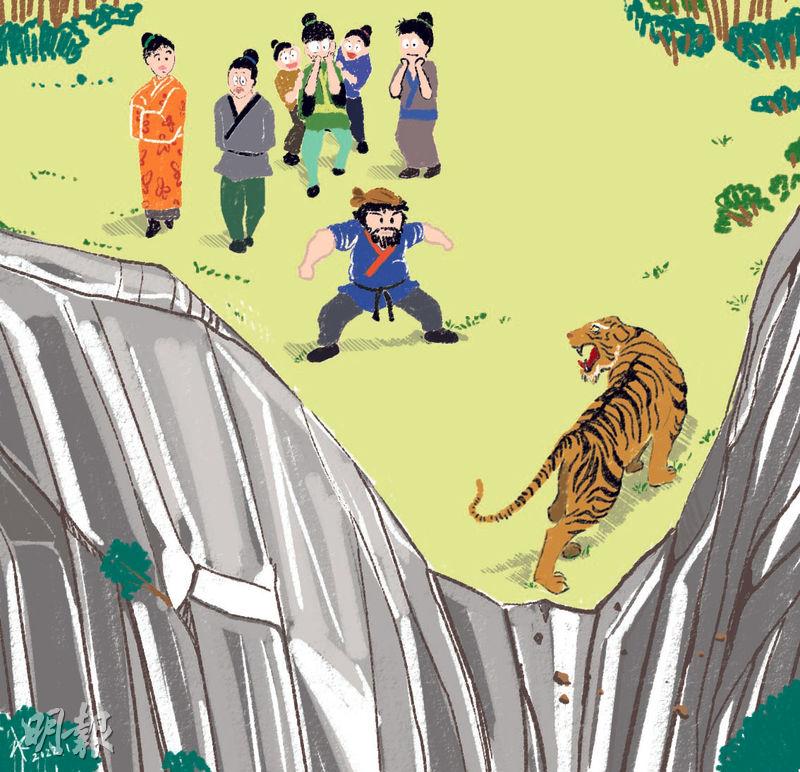

如果粗暴簡單地將近年的香港電影分成兩類,一類是資深導演以嫻熟的技藝,運用合拍片的豐厚資源,延續火爆誇張的港產動作片傳統,甚至嘗試借警匪故事黑白難分的複雜處境回應時局和制度問題。例如去年離世名導陳木勝的遺作《怒火》就是其中代表,末段結合實景和佈景拍攝的尖沙嘴廣東道大型槍戰,盡顯功力,獲今年最佳導演獎;至於邱禮濤的《拆彈專家2》也屬此類,故事控訴體制腐敗,直中觀眾心坎,但兩者都失諸過火,態度可敬而情理未通,始終不算上乘。可是在電影投資日益收窄的當下,未來的香港導演還有多少能拍出這種「盡皆過火,盡是癲狂」的大場面的能耐,實在難料,這類心中有火的作品就愈教令人珍惜。

獨特視角 魔幻中寫實

至於另一類,多是新晉導演低成本的嘗試,或借類型片的套路言志,或以寫實的形式反映社會真貌,都銳意求新同時兼顧人文關懷,不止視創作為賺錢求名的渠道。前者代表作是陳健朗的《手捲煙》,雖是傳統江湖片的格局,但以華籍英兵和南亞族裔為主角,寫出香港多元而複雜的低下階層世界,是罕有的視角;後者以李駿碩的《濁水漂流》為代表,講露宿者的悲歌,有紮實的新聞發掘為基礎,對社會不公義有強烈的控訴,不像昔日張之亮《籠民》(1992)一類作品般靠近通俗劇的寫法,而是帶點魔幻、詩意的發揮,也一新觀眾耳目。可惜前者導技出色,卻仍有較多前人影子,未算破格;後者則未能調和中產和基層的視角,一眾影帝影后級演員飾基層也嫌斧痕太重而且不能統一。鄭保端不算新生代也非老前輩導演,耕耘多年厚積薄發,其極端暴力與風格化的《智齒》將香港描繪成血腥骯髒的修羅場,側面寫香港的地下世界,探索罪與罰的深刻問題。雖然剝削性的劇情惹來極大爭議,未必人人認同,卻博得會員們投以最佳電影的榮譽。

資深新晉合拍 不怕近黃昏

本年度得到最佳編劇的電影是《殺出個黃昏》,當中主角謝賢更榮獲最佳男演員殊榮,很值得我們討論——這絕不代表我毫無保留地欣賞《黃昏》,相反,這部戲的缺點非常明顯,看過的觀眾都無法忽略。劇情前半段寫英雄遲暮、晚年坎坷的沉痛老人問題,後半段轉而以喜劇形式聚焦家庭破碎、少女懷胎的故事,兩者之間過渡不甚自然,前後兩半都不圓滿。不過,影片游走於不同類型片(胡鬧喜劇、殺手片、倫理劇)跨界定位、向粵語片前輩致敬(謝賢、馮寶寶和周聰)且融合新世代演員(鍾雪瑩和顧定軒)的誠意,就既能滿足新舊影迷,也非只流於概念而有真心講故事的感動。借鑑過往,展望將來,總是美好的口號,但創作上真能達成此理想,而不扭曲、貶低任何一方的,始終不多。這是同學可以着力的方向呢。◆

是的,2021年的香港電影整體成績未必理想,數不出真正傑作,但創作者艱難中開拓的道路,相信可為2022年乃至日後的發展,帶出不少可能方向吧。

按︰「盡皆過火,盡是癲狂」是西方影評人針對1970至90年代港產片現象的著名評語,今天的香港電影是否尚有如此火氣,留待創作人和觀眾思考了。

◆2021年度 香港電影評論學會大獎得獎名單

•最佳電影——《智齒》

•最佳導演——陳木勝《怒火》

•最佳編劇——何靜怡、林家棟《殺出個黃昏》

•最佳男演員——謝賢《殺出個黃昏》

•最佳女演員——劉雅瑟《智齒》

◆10部推薦電影

《怒火》

《手捲煙》

《濁水漂流》

《殺出個黃昏》

《除暴》

《鬼同你住》

《拆彈專家2》

《狂舞派3》

《梅艷芳》

《媽媽的神奇小子》

■陳廣隆:中文教師,影評人,「香港粵語片研究會」及「香港電影評論學會」成員。著有《誰是金庸小說武功第一人?》。

文:陳廣隆

圖:劇照

(本刊發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第555期]