工廈試驗搬到魚塘 澳洲小龍蝦有港產 最快月內面市 科企:本地養殖業有得做

【明報專訊】傳統魚塘養殖業式微,本地科技公司在流浮山白泥的魚塘,引入經濟價值較傳統淡水魚高的澳洲淡水小龍蝦(澳洲螯蝦),利用人工智能24小時監察魚塘水質,以及克服小龍蝦因打鬥引致死亡率高等技術問題,預計首批小龍蝦最快可於本月推出市場,產量約70萬至80萬隻。為進一步提升產量,研究團隊仿效澳洲經驗,試驗混養小龍蝦與寶石魚,善用魚塘空間,希望將科技與傳統養殖業結合,既可復育本地魚塘,亦可增強本地養殖業的競爭力。

每平方米可養30隻 每隻售約20元

生態魚蝦蟹科技有限公司於今年初成立,其研究團隊表示,每平方米魚塘可飼養約30隻澳洲淡水小龍蝦,適合在本港的狹小空間養飼,若將蝦巢疊高,產量更可倍增,以一個佔地約兩平方米的水池為例,每年可生產約3000隻小龍蝦,價值約6萬元,每公斤零售價約240元,平均每隻約20元,認為具一定競爭力。

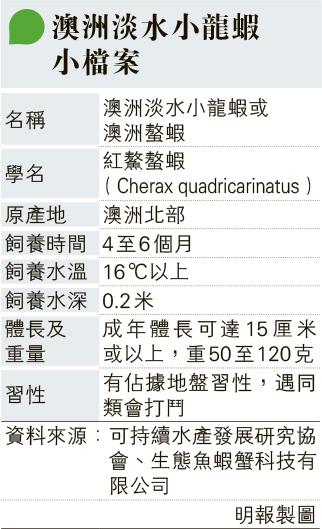

公司擬在本港引入具經濟效益的水產,早前在本港養殖大閘蟹,之後再伙拍可持續水產發展研究協會,在白泥一個佔地約兩萬平方呎的魚塘以水池圍養的方式飼養俗稱澳洲小龍蝦,養殖時間約4至6個月,成年身長15厘米或以上,每隻由50至120克不等,公司認為具市場潛力,將為養殖場向漁護署申請優質養魚場,確保符合本地生產及食物安全。至於近年在內地掀起熱潮的小龍蝦為「克氏原螯蝦」(學名Procambarus clarkii),原產地為美國東南部,體型較小,肉不及澳洲小龍蝦多。

具「地盤意識」 「起屋」減互鬥助增產

可持續水產發展研究協會秘書長莊恩傑於2019年在工廈試驗養殖澳洲小龍蝦,就此蒐集了大量數據,他現時是生態魚蝦蟹科技有限公司的顧問,為飼養小龍蝦提供意見,所蒐集的數據亦會供業界參考,協助業界升級轉型。莊恩傑表示,飼養澳洲小龍蝦的技術門檻較高,例如牠們具「地盤意識」,會自相殘殺,損耗率高,故需要為小龍蝦「起屋」,在水底放置每段約1呎長的膠水管或蜂巢狀的蝦巢,為小龍蝦提供匿藏空間,令存活率由五成提升至八成以上。他說,養殖小龍蝦只需20厘米水深,若將小龍蝦匿藏的水管或蝦巢向上疊起,就可養殖數以倍計的小龍蝦,水池上方兼養寶石魚,澳洲經驗顯示兩者可以混養。

莊恩傑又說,之前在工廈試驗養殖小龍蝦,蒐集了大量數據,包括飼養密度、溫度、水位、溶氧度、放置蝦巢與小龍蝦的比例等。他說本港全年大部分時間都可養殖小龍蝦,惟冬季水溫若低於16℃,生長速度會變慢,故冬天要將飼養的水加熱,對整體成本增幅有限。

養淡水魚價值不高 科企:不轉型難撼內地

生態魚蝦蟹科技有限公司創辦人程詩灝說,本港傳統魚塘養殖業普遍飼養經濟價值不高的淡水食用魚,包括鯇魚、大魚及烏頭等,難與內地大量生產、價格便宜的淡水魚競爭,若不轉型,本地養殖業只會繼續萎縮。他認為本地魚塘養殖業「有得做」,只要將傳統技術與創新科技結合,例如以科技監測水質,可以在發生問題前應對,減少損失,亦可吸引年輕人投身該行業。

程詩灝說,現時餵飼小龍蝦的其中一種飼料是黑水虻,成蟲含有豐富蛋白質,是魚蝦蟹的主要食物,而黑水虻本身可消滅廚餘。他說新界北有數千公頃魚塘,若年輕一代願意接棒,為傳統養殖業升級轉型,不但能令漁農業佔本地生產總值的比例由現時約0.1%回升至顯著比例,更能處理大量廚餘,減少對焚化爐的依賴,有助減碳。

明報記者

(城市保育)