卷二練筆:範文作者例子應用——辛棄疾

【明報專訊】如蘇軾般既有儒家入世之志,在遠謫他方時亦可安身於其中,便是「窮則獨善其身,達則兼善天下」的表現。辛棄疾卻非如此,他文武兼修,一生謀抗金之計,以求河清海晏,天下太平,雖屢被罷黜,一旦再次上任,便又繼續他伐金之志。他雄才偉略、智勇雙全,卻壯志未酬,含恨終老。同學寫作,亦可以其經歷入文。

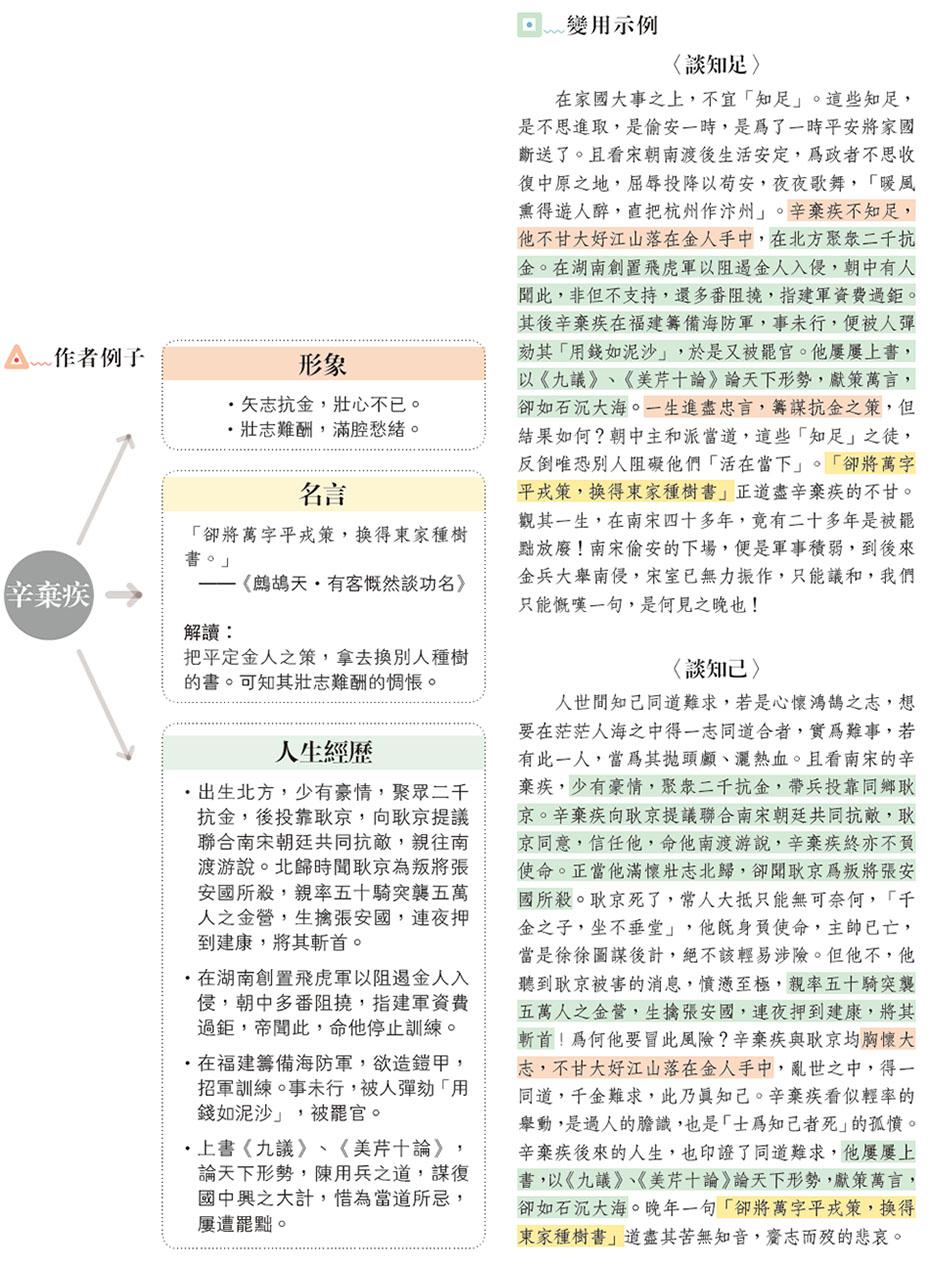

●作者例子:

辛棄疾

◆形象

•矢志抗金,壯心不已。

•壯志難酬,滿腔愁緒。

◆名言

「卻將萬字平戎策,換得東家種樹書。」——《鷓鴣天•有客慨然談功名》

解讀:把平定金人之策,拿去換別人種樹的書。可知其壯志難酬的惆悵。

◆人生經歷

•出生北方,少有豪情,聚眾二千抗金,後投靠耿京,向耿京提議聯合南宋朝廷共同抗敵,親往南渡游說。北歸時聞耿京為叛將張安國所殺,親率五十騎突襲五萬人之金營,生擒張安國,連夜押到建康,將其斬首。

•在湖南創置飛虎軍以阻遏金人入侵,朝中多番阻撓,指建軍資費過鉅,帝聞此,命他停止訓練。

•在福建籌備海防軍,欲造鎧甲,招軍訓練。事未行,被人彈劾「用錢如泥沙」,被罷官。

•上書《九議》、《美芹十論》,論天下形勢,陳用兵之道,謀復國中興之大計,惜為當道所忌,屢遭罷黜。

●變用示例

〈談知足〉

在家國大事之上,不宜「知足」。這些知足,是不思進取,是偷安一時,是為了一時平安將家國斷送了。且看宋朝南渡後生活安定,為政者不思收復中原之地,屈辱投降以苟安,夜夜歌舞,「暖風熏得遊人醉,直把杭州作汴州」。辛棄疾不知足,他不甘大好江山落在金人手中,在北方聚眾二千抗金。在湖南創置飛虎軍以阻遏金人入侵,朝中有人聞此,非但不支持,還多番阻撓,指建軍資費過鉅。其後辛棄疾在福建籌備海防軍,事未行,便被人彈劾其「用錢如泥沙」,於是又被罷官。他屢屢上書,以《九議》、《美芹十論》論天下形勢,獻策萬言,卻如石沉大海。一生進盡忠言,籌謀抗金之策,但結果如何?朝中主和派當道,這些「知足」之徒,反倒唯恐別人阻礙他們「活在當下」。「卻將萬字平戎策,換得東家種樹書」正道盡辛棄疾的不甘。觀其一生,在南宋四十多年,竟有二十多年是被罷黜放廢!南宋偷安的下場,便是軍事積弱,到後來金兵大舉南侵,宋室已無力振作,只能議和,我們只能慨嘆一句,是何見之晚也!

〈談知己〉

人世間知己同道難求,若是心懷鴻鵠之志,想要在茫茫人海之中得一志同道合者,實為難事,若有此一人,當為其拋頭顱、灑熱血。且看南宋的辛棄疾,少有豪情,聚眾二千抗金,帶兵投靠同鄉耿京。辛棄疾向耿京提議聯合南宋朝廷共同抗敵,耿京同意,信任他,命他南渡游說,辛棄疾終亦不負使命。正當他滿懷壯志北歸,卻聞耿京為叛將張安國所殺。耿京死了,常人大抵只能無可奈何,「千金之子,坐不垂堂」,他既身負使命,主帥已亡,當是徐徐圖謀後計,絕不該輕易涉險。但他不,他聽到耿京被害的消息,憤懣至極,親率五十騎突襲五萬人之金營,生擒張安國,連夜押到建康,將其斬首!為何他要冒此風險?辛棄疾與耿京均胸懷大志,不甘大好江山落在金人手中,亂世之中,得一同道,千金難求,此乃真知己。辛棄疾看似輕率的舉動,是過人的膽識,也是「士為知己者死」的孤憤。辛棄疾後來的人生,也印證了同道難求,他屢屢上書,以《九議》、《美芹十論》論天下形勢,獻策萬言,卻如石沉大海。晚年一句「卻將萬字平戎策,換得東家種樹書」道盡其苦無知音,齎志而歿的悲哀。

.胡詠怡 - 香港中文大學中國語言及文學系畢業,現職中學中文教師。尤好文字之美,亦慕夫子韋編三絕之勤。

文:胡詠怡

[語文同樂 第473期]