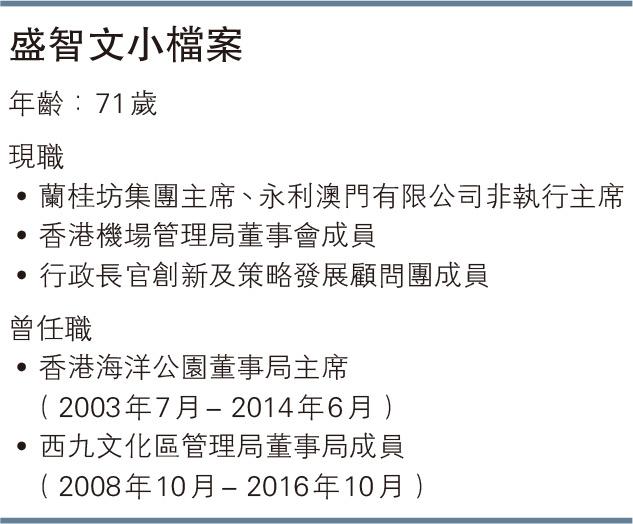

【疫境前行】「蘭桂坊之父」盛智文:開開停停難維生 學與疫共存

【明報專訊】香港素有「美食天堂」美譽,但飲食業在疫情下受重擊,加上政府勒令酒吧關門及「禁晚市堂食」等,不少食肆結業收場,亦有店舖推外賣掙扎求存。蘭桂坊集團主席盛智文(Allan Zeman)接受本報專訪時提到,蘭桂坊有15%店舖在疫情期間結業,若政府再動輒勒令酒吧關門,蘭桂坊或有六成餐飲食肆要關門大吉,「我們不可以再開業又停業、開業又停業,這樣無人可以維生」。他建議政府應為各行業訂出疫下的作業模式,確保可以持續運作。

明報記者 羅嘉凝

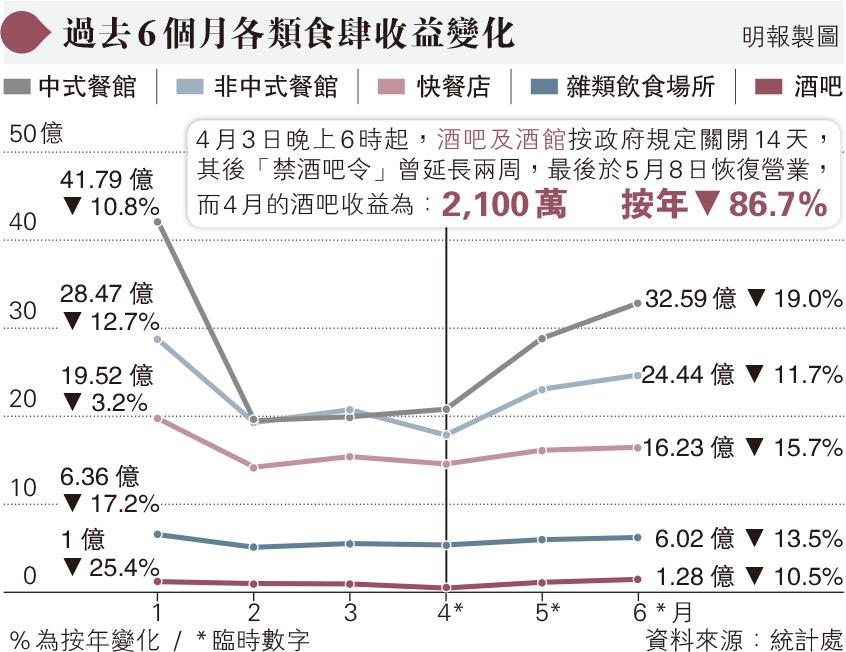

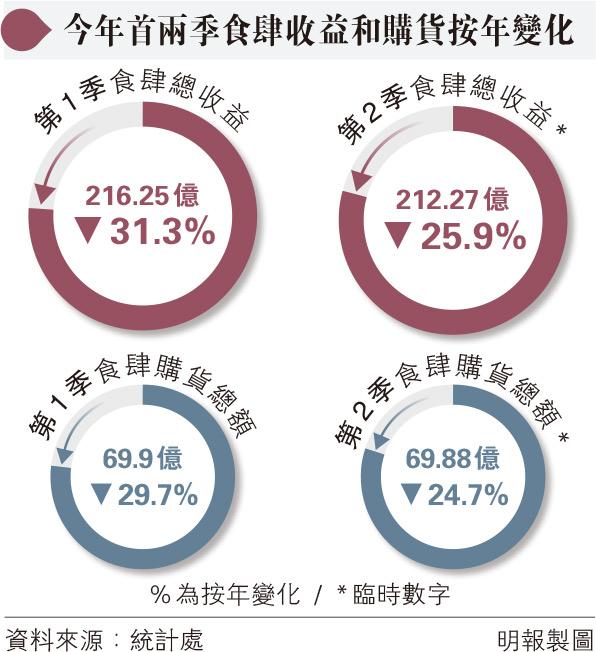

第一波疫情出現「打邊爐群組」,火鍋店生意率先「插水」;第二波疫情涉多名海外回港者,出現「酒吧群組」爆發,包括蘭桂坊,政府勒令酒吧關門;第三波疫情最嚴峻,政府一度禁晚市堂食超過一個月。政府統計處早前公布,今年第二季食肆總收益的臨時估計為約212億元,按年跌25.9%;當中酒吧按年跌幅最多,達到46.6%,食肆購貨總額的臨時估計為約70億元,按年跌24.7%。

逾一成店舖倒閉 蘭桂坊「不好亦不太差」

酒吧林立的中環蘭桂坊有約65間餐廳、約70間酒吧,疫情期間分別有約10間餐廳和約10間酒吧結業。素有「蘭桂坊之父」之稱的盛智文說,酒吧沒太多儲蓄,一旦被勒令停業,很容易無錢出糧、交租,蘭桂坊約15%店舖在疫情期間倒閉,「不是太差,亦不是好」;他身為業主,有向餐廳和酒吧減租至少兩成半。

回看今年上半年,盛智文不忘提到第三波疫情來襲前,蘭桂坊餐廳及酒吧縱使要遵守各項社交距離措施,但5、6月生意額仍「跑贏」去年。他說疫後新常態是客人希望「感覺安全(feel safe)」,食肆要加倍注意清潔,侍應須戴口罩、勤消毒、洗手。

疫下新平常:客人希望「安全」消費

一向深受旅客歡迎的蘭桂坊,現時基本上只能靠本地客。盛智文說本港零售業及飲食業要本地客及旅客支持,本地客消費較旅客謹慎,加上食肆現只准坐五成滿,所以要推出各項優惠吸客,並檢視員工開支,努力爭取收支平衡。他相信「通關」後,內地客將重臨,不擔心他們不訪港,而內地有14億人口,即使一成人訪港,已超出香港承受力。他並相信《港區國安法》實施後,香港與內地再次變得緊密,而大灣區將是香港的未來。

平衡衛生經濟 促訂疫下作業模式

「流感季節時,有人受感染,但政府亦不會勒令企業關門。很多人在高速公路賠上性命,但我們不會封閉高速公路。」盛智文說,明白疫情初襲時,大家都會恐慌,但現在換個角度思考(think differently),就如流感,大家要學習如何與疫共存,找到平衡公眾衛生及經濟的方式,「若有第四波、第五波疫情來襲,我們不可能開業又停業、開業又停業,無人可以維生」。他說若爆發第四波疫情,政府再次動輒勒令酒吧、食肆關門,蘭桂坊或有六成店舖要關門大吉。

盛智文促請政府訂出各行業在疫下的作業模式,以確保各行業在第四波、第五波疫情下仍可持續運作。他建議若確診數字下降,可容許食肆及酒吧每枱4、6、8人,若確診數字開始回升,每枱上限則減至2人,但至少能持續營業。

對於不少食肆加強外賣服務吸客,在逆市中殺出一條生路,盛智文表示這似乎未必適用於蘭桂坊,他分析本港地小人多,食肆鄰近民居,以往外賣服務需求未算殷切,縱使疫情期間興起,但外賣平台抽佣約三成,食肆實質上未能賺取多少利潤,故能夠開門營業最重要。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示,2003年SARS時約2000間食肆結業,現估計約1500間食肆在疫情下結業,若第四波來襲或再有1500間食肆倒閉。他說以往外賣佔整體餐飲業的生意額不足5%,疫下外賣生意比例升至25%,惟放寬社交距離措施後,外賣生意回落至低於15%;另有部分食肆推出真空包裝食物供網購,有廚師更到客人家煮「私房菜」,以拓客源。

黃家和預期,疫下飲食業將進一步加強外賣服務,日後外賣佔行業整體生意額或升至30%,且增加預先包裝食品,並盡量推電子付費,以往無做外賣的酒樓或婚宴場所或要轉型;他又相信部分大型婚宴場所會捱不住,業主將劏開舖位分租。

■訪問片段

link.mingpao.com/65219.htm