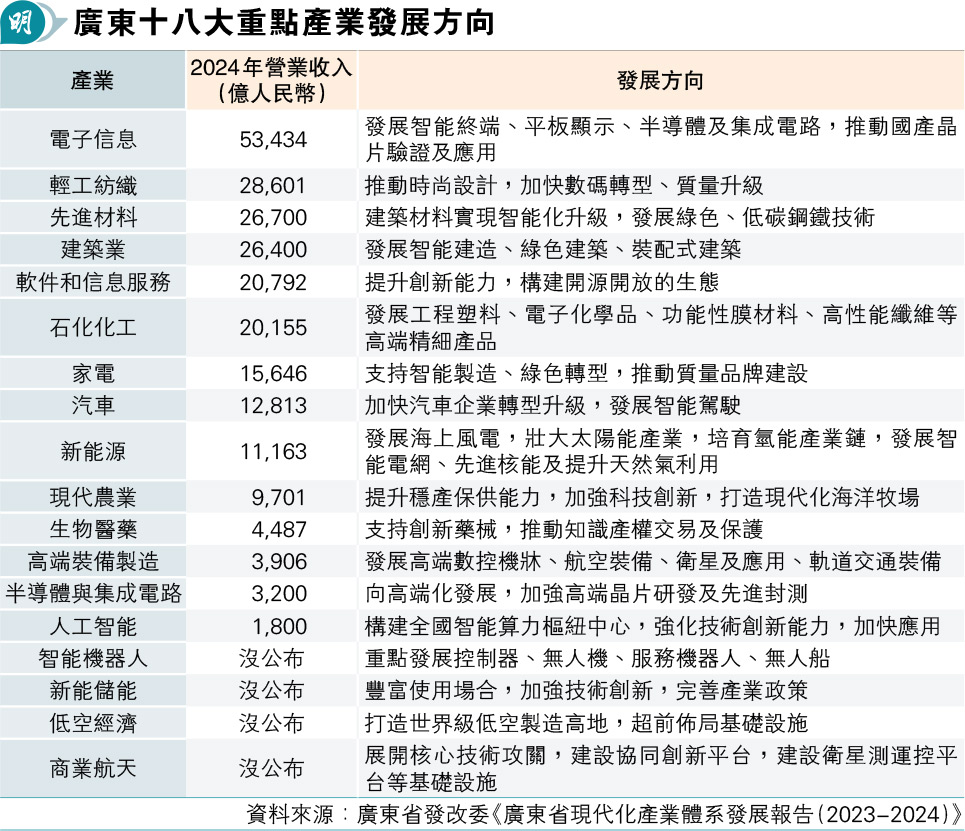

灣區熱搜:粵擘劃產業發展「喜新不厭舊」 攻機械人生醫商業航天 石化家電升級綠色智能

【明報專訊】廣東省發改委月初公布《廣東省建設現代化產業體系2025年行動計劃》及《廣東省現代化產業體系發展報告(2023-2024)》,總結省內18個產業發展現狀及未來部署。省發改委主任艾學峰稱,要堅持「鍛長板補短板」,既要推動機器人、生物製造、商業航天等「未來產業」發展,傳統優勢產業也「絕對不能丟」。

明報記者 林迎

建生物製造中試平台 數個商業航天園區

兩份文件於內地農曆新年後首個工作日(2月5日年初八)發布,廣東省發改委主任艾學峰當日於廣東省高質量大會記者會回應本報提問稱,廣東省今年將重點推動生物製造、商業航天等未來產業發展,力爭生物製造產業總產值到2027年達5000億元(人民幣,下同),2035年邁上萬億台階,同時高水平建設大灣區生物信息中心和合成生物製造中試平台(實驗室試驗後、投入量產前的中等規模生產試驗平台)。商業航天產業方面,則將圍繞星箭製造、火箭發射、衛星營運與運用等領域,引進和培育6至8間商業航天重點企業,建設3至5個商業航天產業園區。

為保障政策順利推行,艾學峰稱廣東將研究新設政府投資基金,保障符合要求的先進製造業項目批地;在今年廣東1500個重點建設項目中,產業項目數量佔50%,包括新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新材料、石化鋼鐵等五大產業共380個項目,年度投資額1658億元,全省並爭取到161.4億元超長期特別國債資金,新增專項債券5085億元,加大對產業的資金支持。

力推「人工智能+」 各行融合AI

艾學峰指出,廣東擁有製造業全部31個大類,其中15個的產業規模位居全國第一。而發展未來產業的同時,廣東省工信廳副廳長吳紅強調還要堅持「喜新不厭舊」,因為廣東的汽車、石化、家電、輕工紡織、食品加工等傳統行業佔規模以上(即大中型)製造業增加值比重逾70%,利潤與稅收佔65%,從業人員佔75%,故必須堅定發展壯大傳統優勢產業,「任何時候都不能缺、不能弱」。她稱將分門別類推動傳統產業鞏固提升,例如發展綠色石化、智能家電等。

此外,廣東並將大力開展「人工智能+」行動,讓人工智能與各行各業加快融合,全年推動一萬間企業技術改造及數碼化轉型。廣東商務廳副廳長朱小軍表示,廣東將大力吸引外資,包括出台外資專項獎勵、跨國公司地區總部支持政策、醫療電訊領域開放等政策,力爭更多外資項目落地。

中總:港亦應引進粵優勢 低空經濟可跨境

出席省高質量大會的香港中華總商會會長兼新華集團主席蔡冠深對本報稱,粵港可合作建設現代化產業,香港作為金融中心,可以為廣東產業提供服務。首先是融資,例如吸引企業來港上市;其次香港亦是連通國際的科創中心,研發力量強大,可與廣東產業優勢結合實現技術落地;第三是香港專業服務如會計、法律、顧問等,「舉個例子,搞科技產業最重視知識產權,而香港這方面法律體系完善、亦是國際認可的知名仲裁中心,有問題時可以在香港解決,知識產權的交易也可以在香港完成」。他還提到,香港亦應引進廣東優勢,港府應「打破規矩」,「例如低空經濟,別人能飛,香港也應該能飛,更應允許跨境飛行」。

北京大學匯豐商學院教授兼中國社科院研究員樊綱則提到,廣東應在傳統產業升級發展方面為全國樹立榜樣,包括政府應消除體制障礙,發展國內統一大市場,實現公平競爭。此外,多數傳統產業面臨技術改革投資成本高、收益不確定的難題,科技公司應助它們實現技術改造,降低成本、增加收益。