觀點與角度:法援制度修訂

【明報專訊】政府2021年10月向立法會提交文件,提出法律援助制度3項重點改革,包括刑事案件不再容許申請人選擇律師代表,改由法援署長指派律師;每名律師和大律師可接辦的民事法援案件限額將下調;以及就他們可接辦與司法覆核有關的法援案件設立新限額。法援制度修訂,可能出現什麼爭議?

◆事件背景

《基本法》第35條列明香港居民有權選擇律師。政府文件指出《法律援助條例》有條文規定民事法援案件的受助人自行提名律師的情况,但規管刑事法援案件的《刑事案件法律援助規則》沒有就提名律師訂定條文。以往刑事案受助人多自行提名律師,署方會如處理民事案件申請般審批這類提名。

文件續稱,雖然法援署長決定接納提名時考慮多項因素,但此做法令受助人和市民誤會刑事案件提名律師是受助人的法定「權利」。 政府稱「為免產生錯誤印象」,及為讓法援署可逐步累積更多具備經驗的律師,標準做法會由法援署長指派律師予受助人,並只在特殊情况下才接受提名律師,例如所提名的律師曾在下級法院代表受助人。

曾申請法援的社工陳虹秀認為現時被告和法援署都有選擇權,機制並無問題,因被告可選擇律師,但法援署都有權拒絕要求,而且現時律師接法援個案已有數量限制,不認為有律師接得過多法援案件,難以理解政府作出此改變。她亦擔心指定律師將淪為「官派律師」。她稱一旦被指派的律師與被告相處出問題,雙方失去信任,最終不利被告,又慨嘆不少被告因為沒錢才申請法援,法援制度修改後,不少被告只能「硬食」。

●評論摘要(經編輯刪節)(圖)

憂新機制損司法覆核公平

司法覆核屬民事法中相當專門的範疇,有經驗的律師和大律師不多,且不少案件具政治性,很多事務律師不願意接辦;司法覆核亦涉及相當複雜的法律問題,判決影響深遠,大律師的陳辭可以協助法院應用及推進法律的原則。由經驗不足的律師處理,最終只會影響法律的發展和判決的質素。法援署的責任是就案件的複雜程度和需要選擇最合適的代表律師,而非平均分配公帑。——香港大學法律學院客席教授陳文敏

港資深律師充足

律師同時處理多宗案件,對受助人未必是好事,受助人亦不應感覺全港只有一名律師可處理其案件,當其首選的法律代表接案已滿額,他仍可選擇其他心儀的律師,不覺得會「揀不到(律師)」;律師名冊中很多都是行內資深律師,署方委派律師時也會考慮訴訟另一方的律師資歷,不少曾代表政府的律師亦在承接法援案的名冊,只是過往沒有人選擇。——法律援助署長鄺寶昌

法援案件多集中少數律師

《基本法》列明的權利並非無條件的權利,否則法援必成為世界上沒有任何政府可以承受的負擔。又要不付費,又要選擇律師,並不可以說是合理使用權利;2020年10名事務律師接辦94%司法覆核法援案件;從法律服務業的發展來看已經很不妥,改革已是必然。——資深大律師譚允芝

刑事層面法援行之有效

《基本法》下的權利法援署亦不能抹殺,現時審批法援時亦會考慮律師年資、能力,另外若有關律師接太多法援個案,法援署一般都不會有求必應,認為在刑事層面,法援制度行之有效,目前看不到制度有顯著弊病。——律師會前會長熊運信

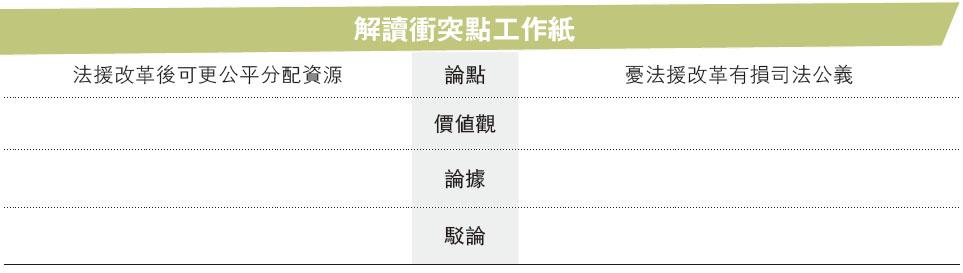

■解讀衝突點工作紙(表)

◆網上工作紙另設概念闡釋及延伸問題:life.mingpao.com/htm/dl/20211216BY.doc

[通通識 第736期]