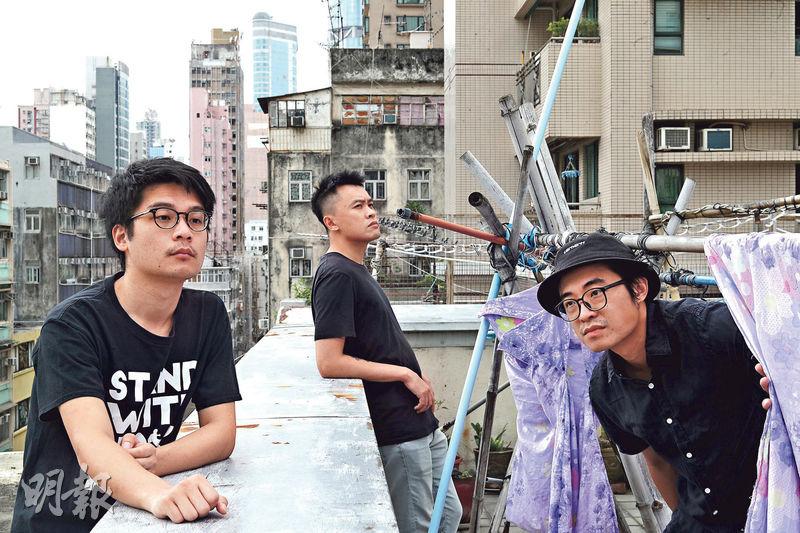

反修例「只是背景」 3中佬拍救人故事:我們只是拍電影,願《少年》不必偷摸

【明報專訊】以反修例事件為背景的本港劇情片《少年》,獲金馬獎最佳新導演及最佳剪輯提名,電影背後的編監導是3個30多歲的「中佬」,拍攝的不是中年危機,而是香港少年的愁緒。導演及編劇任俠解畫,「有時候他們(少年)想的東西比我們更勇敢果斷、更堅毅,甚至更義無反顧」,因此(電影)以少年為名。然而,《少年》預告片表明「香港不能公映」,任俠說這一句是「陳述事實」,只願有朝一日《少年》能在港合法地公映。

編導稱親身經歷改編

《少年》講述被捕女生有輕生念頭,7個少年組成的拯救隊不懈地尋覓她。任俠說,意念在2019年7月產生,當時反修例事件開始1個多月,自殺潮漸生。任俠曾有朋友經歷低潮,自己亦曾加入搜救隊,試過拯救生命,亦試過最後不知結果。他希望寫下這種故事:「對我而言,一群人找一個陌生人,組織民間搜救隊,是一件很俠義的事情。常常有人說香港人利字當頭,其實香港人也好似俠客一樣,不為任何利益,不惜一切找一個陌生人」。

任俠與另一編劇兼監製陳力行一同構思劇本,至2019年10月開拍,但拍了7組戲,遇上不少困難,任俠說,「例如資金、社會狀况每日都變化,社會運動愈趨激烈,很多年輕演員情緒有很多波動……我們狀態不是很好,認為停下來,等待機會比較好」。如是者,待到去年9月第三波疫情開始前,編監導團隊再出發。當時有一半演員退出,大部分是為了生計,且對拍攝需時多久無信心。三人以2019年拍下的影片剪了一條影片,用來向朋友眾籌,再加陳力行及任俠各付10萬,共獲約60萬元,稍改劇本便重新開拍。

剪影呈現示威 不想消費運動

雖缺經費,但拍攝沒受限。從《少年》預告片可見,電影夾雜真實示威場面,亦有以不同剪影表達警民衝突。任俠說名導黑澤明及哥普拉亦曾用過,「不是曠古爍今的做法」。他們一度不想用示威片段,「不想被人覺得消費運動,我們亦沒有資源還原衝突場景,倒不如用藝術手法呈現」。不過,不少看過這版本的人反映,「這樣剪只有香港人看得明」,「因背景太複雜,所以還是加上紀錄片」。任俠強調《少年》是個講「救人」的故事,「不是希望用運動傳達什麼什麼信息,2019年只是一個backdrop(背景)」。

或網上收費播 有發行洽談

《少年》不能在港公映,任俠說,至少能在金馬影展有3場放映。他不排斥把電影放上網讓人收費觀看,「不是我們想這樣做就可以」。任說,有發行商正洽談。另一導演林森說,2019年拍攝時有想過電影未必能在主流院線上映,「沒有估量到現在狀態會是這樣」。三人抗拒透露電影橋段細節,任俠最大期盼是在港合法公映,盼不同立場觀眾能親自感受、親自解讀,「到現在都不覺得拍這個有問題,心虛的人才會常常要防人。我們做了很過分的事情嗎?我們沒有強姦,沒影人裙底,我們只是拍電影」。