文言遷移:語言實驗結果報告之一:歐陽修如何在〈醉翁亭記〉造出兩個自己?

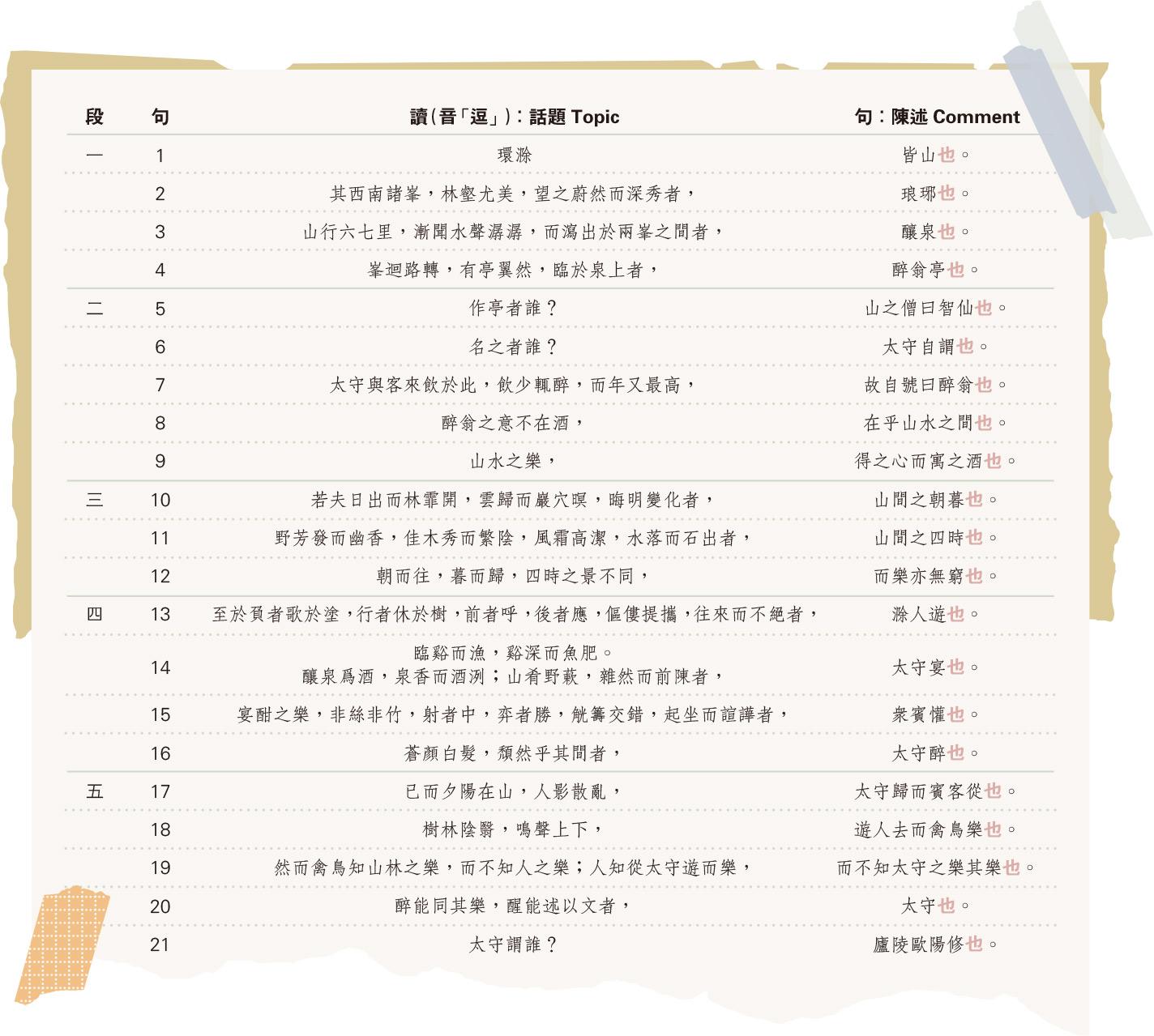

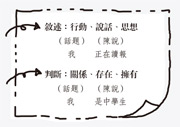

【明報專訊】有唐一代的文壇領袖是韓愈,宋代呢?則歐陽修無疑。歐陽修一生貶官三次,第二次貶謫到滁州,在滁州寫下〈醉翁亭記〉,成為代表作之一。文中大量運用句末助詞「也」,古人評說:「從來文中用『也』字之多,無過於此,故獨出一奇。」(李扶九《古文筆法百篇》)我們把〈醉翁亭記〉按句子結構重排,以見歐陽修刻意運用「也」字句的特色。(圖a)

■文言句子結構

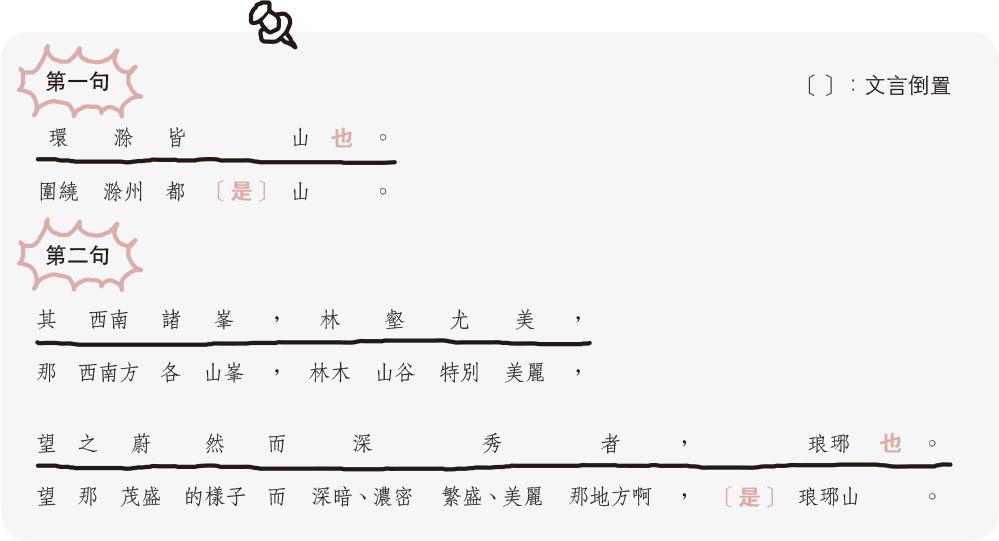

傳統道地的中文句子,尤其文言,其實並不是按今天如英語什麼主語(subject)啦、賓語(object)啦一類語法形式組織起來的。我們且以〈醉翁亭記〉首兩句說明。(圖b)

按

第二句「美」、「蔚」、「深」、「秀」四字,都有景色美麗的意思,其間有無分別?有什麼分別?

「美」指最中性、典型,可用來形容任何人、事、物、景的美麗;「蔚」主要指草木茂盛;「深」本指水深,看不清楚,用來描寫山林,便指草木茂密,以至看上去,濃密一片,樹蔭下昏暗不透光;「秀」本指開花,專指花草的美態。四字各有側重,互相呼應,但都帶出一種美學觀點:草木茂盛,山林才美。

此外,這兩句中,還另有哪組字詞互有呼應?

■中文句子有以下兩條最基本原則:

文句(或稱整句、全句)由一個或多個小句組成,各小句以語音停頓分隔,既讓說話人換氣,也提示下一小句快到。在書面中,古人在各小句之間的停頓處標下外形像頓號的「、」符號,稱為「讀」(音「逗」,指略作停頓逗留以換氣的地方),整個文句之後,則標下「。」符號,稱為「句」(指文句之後比「讀」略長的停頓處)。新文化運動時「讀」改用西式的「,」符號,但仍舊稱為「逗」號,「句」則演變為句號。韓愈〈師說〉中「彼童子之師,授之書而習其『句讀』者也」,便用「句讀」借代最基礎的語文知識。

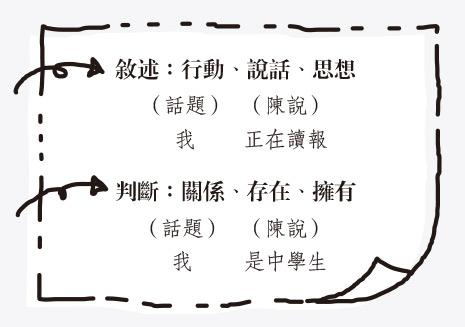

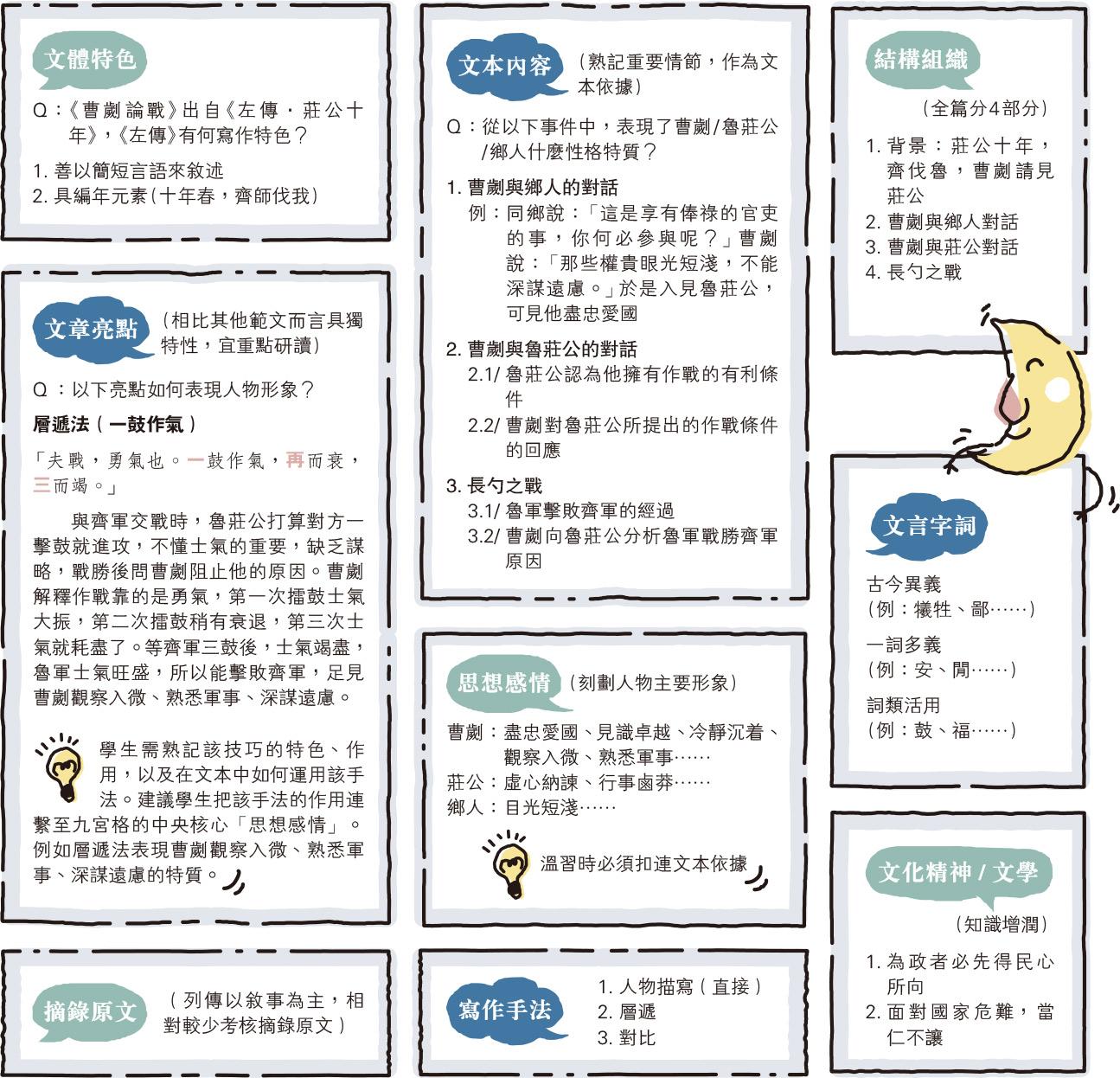

文句在結構上一般分為前後兩大部分:話題(topic)和陳說 (comment)(一般譯為「陳述」或「說明」,為免與句子功能和文章體裁混淆,改稱「陳說」),顧名思義,話題是文句談論的對象,陳說是申述、說明話題,給聽眾和讀者提供有關話題的新信息。話題和陳說組成的文句,所能表達的活動及內容,一般有六項,這六項可以更概括地歸納為兩大類:(圖c)

詳情請參閱《明報》2021年4月20日《星笈中文》〈文言十三式之二:兩招掌握句子功能與類型〉一文的說明。

例如「環滁皆山也。其西南諸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,瑯琊也。」是兩句完整文句,文句一「環滁皆山也。」只有一個小句,這小句構成的文句,話題是「環滁」,即談論的對象是「滁州四周」,陳說部分提供了新信息,說明了滁州四周「都是山」。文句二複雜、豐富一點,由四個小句組成,首三個小句是話題,談論「滁州西南方山峯,美麗而茂盛的林木山谷」,之後第四小句是對這話題的陳述、說明:那就是琅琊山。

■判斷句貫穿全文

歐陽修寫〈醉翁亭記〉最獨特之處,是只用判斷句寫全篇每一文句,白話判斷句句式為「……是……」,文言文判斷句則用「也」字作句末助詞,作「……也」,因此〈醉翁亭記〉全篇每一文句的陳述部分,都以「也」字押尾。一般白話譯本,沒有全面用「是字句」對譯原文這一特色。例如末段「人知從太守遊而樂,而不知太守之樂其樂也」文句,前一小句的話題是敘述句,後一小句的陳說不止是敘述句,而必須譯成判斷句「卻是不知道太守以人們快樂而快樂」才傳神。

歐陽修這種寫法,是聰明地利用了中文所有句子都是(隱蔽)判斷句的特點(沈家煊《超越主謂結構》),即敘述句都可以輕易變成判斷句(反過來卻不行),例如「我正在讀報」敘述「我」當下的活動,中文總可以很方便地加上「是」字,變成「我是正在讀報」,以強調「我」的狀態:是讀報,不是做其他活動。這些運用「是」字的句子,與最典型的判斷句,如「我是中學生」(斷言我的狀態,是中學生,不是其他身分)本質相同。文言用詞不同,但作用與白話沒有分別。

認識了判斷句在中文中的超然地位,回顧〈醉翁亭記〉的21句文句,便明瞭歐陽修的寫作技巧了。首先,他盡量運用最典型的判斷句,如首段前六個文句,歐陽修不說「琅琊山在滁州西南方,草木茂盛」,而說「滁州西南方草木茂盛,是琅琊山」,到了這一段最後三個文句,敘述他到醉翁亭宴遊,經常喝醉,以及他的感受,顯然無法只用典型判斷句,那很簡單啊,都加上「也」字便成,就像白話加上「是」字,便改成判斷句,並強調了敘述的內容。當然,全篇還是典型判斷句為主(話題:……者,陳說:……也),這種話題部分沒有「者」,由敘述句化身的「也字句」仍屬少數,否則也會顯得不自然。

(下期待續)

文:林葦葉(香港大學教育學院副教授,研究範圍包括中文閱讀教學與評估、香港少數族裔學生中文學習、中文教育網絡分析應用等。)

[星笈中文 第038期]