法例生效半年 稱社會問題長遠繫於45條 傅華伶:國安法不治本 矛盾多未解

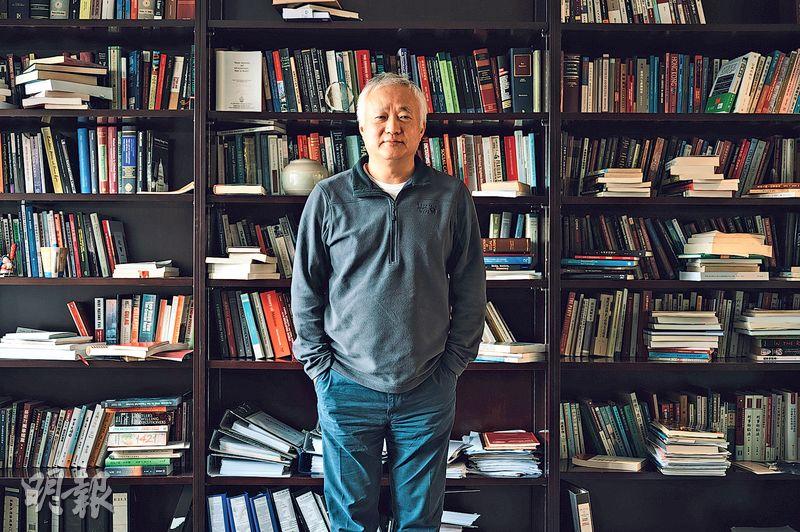

【明報專訊】《港區國安法》生效半年,首宗案件仍未審訊,香港已翻天覆地。本報訪問學者、法律界人士等,總結半年實施情况。港大法律學院院長傅華伶稱,國安法縱能「治標」,但要「治本」較難,由經濟民生到政治問題,香港積累矛盾不少,長遠仍需看《基本法》45條,普選及民主化問題如何解決。

仍見當局自我約束 「大家擔心的沒出現」

傅華伶上周接受本報訪問,將國安法的效果分為「直接」及「間接」,前者而言,他認為當局仍見自我約束,「7月1日大家擔心的,當時大家說誰要被抓、被帶走,基本上是沒有出現」。至於間接效果,包括對學校、媒體的影響,他認為尚未清晰,以大學為例,雖相信各方在「以前說、現在不能說的」議題上或有考慮,但除連儂牆消失,暫未見直接效果。

在傅華伶看來,國安法對香港問題縱可「治標」,「違法的事情要制止、不可能出現poster、文宣,是治標了」,但治本除政治層面,亦包括香港社會不平等、經濟發展等問題。他舉例,國安法下如何定位中央與地方關係、香港的角色和地位,還待摸索定位。

指港人心中擔憂 但起碼仍會批評案件

傅華伶又指出,基本法中最關鍵的23條、45條,立法時並未清楚列明,前者關於國安、後者關於普選,「當時是妥協,現在(立法時)定不了就不定,留給將來更有智慧(的人),去解決這兩個最不好解決的問題,但歷史證明我們並沒有太多智慧,所以20多年來,我們把事情弄得愈來愈糟」;他形容這是政治上「很大的失敗」,不論對中央、香港都是敗筆。他稱,當下國家安全問題已解決,長遠還看45條如何解決,相信亦涉中央對香港的信任問題,包括要信任香港在安全問題上不會出現危機,而是維持政局穩定,才是起點。

國安法今年6月30日生效,港府稱法例實施後香港漸趨平靜(見另稿)。傅華伶認為社會表面上平靜,港人心中仍有擔憂,但最起碼各方仍會批評案件,而非因國安法就不討論社會問題。他強調大學、媒體都有角色,前者需有批評精神、媒體亦需監督政權,才是香港能夠繁榮的支柱,「希望能夠繼續維持吧」。

大狀:阻嚇層面見效 「指定法官」削司法信心

大律師黃宇逸認為,國安法在阻嚇層面可達至預期後果,亦令人發表言論時更小心,舉例近日「香港獨立電影節」便因海報有「香港獨立」字眼而遭拒印。

國安法部分執行方式亦引起質疑,例如人民力量副主席譚得志遭警方國安處拘捕,但控以非國安罪名的發表煽動文字罪。香港人權監察發言人葉寬柔稱,國安處有竊聽等特別權力,卻可用以處理其他案件,質疑職權範圍不清。黃宇逸則認為關係不大,以廉署為例,查案需針對貪污相關罪行,但若查得公職人員行為失當,廉署亦可拘捕檢控。

被問到國安法對法治衝擊,黃宇逸認為實施時間太短,現時衡量仍太草率,但指定法官審理案件的安排,則可能削弱部分人對司法機關獨立性的信心,即使法官本身公正,亦因位列指定法官而有「原罪」、被視為政權「信得過」的人。

明報記者 邱榕瀅 張彤

(港區國安法)