問報道與社會責任兩難 通識考新聞自由 考生避答政治事例

【明報專訊】中學文憑試(DSE)核心科目開考,首科是逾4.7萬人報考的通識教育科。卷一3條必答題,有題目涉新聞自由,要考生參考試卷資料及據其所知,指出「新聞自由及社會責任之間可能出現的兩難情境」。有考生稱看到題目感意外,擔憂援引政治事件事例影響分數,唯有以概述方式「更婉轉」作答,避免直接引例。有教師稱,考生答題時可提及新聞自由與個人私隱的矛盾。

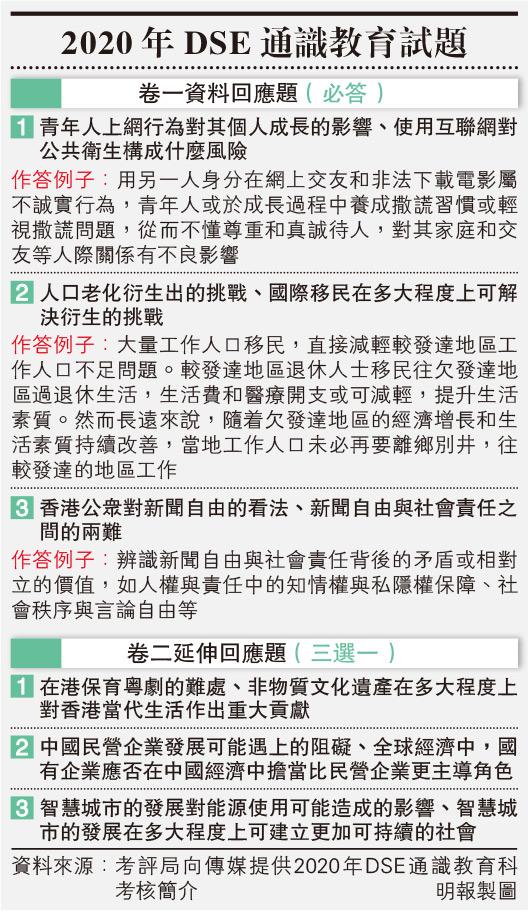

通識科設兩卷,卷一為資料回應題,3條必答題;卷二則為延伸回應題,今年分別問及有關保育粵劇、中國民營企業及智慧城市發展,考生3選1作答(見表)。

資料提及新聞自由受國安所限

涉新聞自由的題目備受關注。試卷提供的其中一項資料,取材2010年期刊文章及2018年報章評論,內容引用《公民權利和政治權利國際公約》稱,新聞自由受「尊重他人權利或名譽」、「保障國家安全或公共秩序」等所限,「由此可見新聞自由不是絕對」。考生須按資料所示,描述公眾在2013至2018年間對香港新聞自由意見的特徵;參考資料及就考生所知,討論新聞自由與社會責任之間可能出現的兩難情境。

考生劉同學認為現時社會氣氛較敏感,「作答時不知應否加入政治概念,但問題又涉及政治」,擔心談及政治立場會影響評分,故只好「較婉轉」以概述方式作答,稱內地有官員貪污,或會因其名譽或國家機密問題而只作內部審查、無法報道,避免直接列舉具體新聞事例。

考生陳同學則認為,題目要求考生指出「兩難情境」,以往練習較少觸及,認為答案須平衡兩個概念。他作答時以香港媒體為「商人辦報」非「文人辦報」為例,解釋商業與新聞的兩難;又引用《明報》前總編輯劉進圖遇襲,闡釋媒體立場多元程度及記者採訪時受人身威脅。他並不擔心引用反修例相關事件會失分,「如果通識會這樣,整個教育制度蠻荒謬」,認為通識是為訓練獨立思維。

教師:「兩難」試題少見

引用社會事件不會失分

香港通識教育教師聯會幹事羅偉立說,「兩難」字眼在試題少見,但作答形式類似以往問及「爭議」的題目,考生須指出新聞工作和社會責任之間,會引起什麼矛盾,不宜只談其中一方,例如記者要收集不同新聞材料向大眾報道,但社會對傳媒有期望,認為其收集資料時不得侵犯人們私隱,由此可見兩者矛盾。他續表示,雖然該題有關新聞自由評分的資料只涉及到2018年,但題目沒為作答內容牽涉的年份設限,相信考生引用社會事件作例子不會失分。

資深通識科教師張銳輝認為,考生毋須就新聞自由及社會責任的兩難局面表達立場或比較兩者重要性,舉例說考生可引用新聞自由與個人私隱、國家機密之間的張力作答,考生所舉例子與反修例事件有關與否並不重要。他又稱,本年試卷涵蓋範圍恰當、內容「貼地」,議題年輕人平日也有涉獵。