灣區熱搜:完整AI產業鏈助製造業智能升級 機械人煥工業 惠州爭GDP破萬億

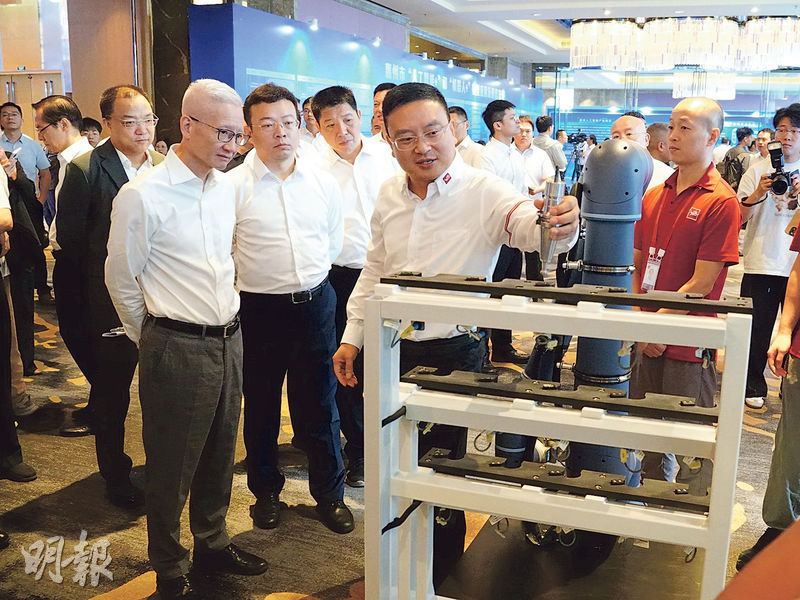

【明報專訊】「廣東省人工智能與機器人產業創新產品與服務發布會」上月底召開惠州專場,首次發布第一批11個重點領域的「機器人+」應用場景。惠州的人工智能與機械人產業多數服務於現有製造業,為其提供智能化升級方案,惠州市並期望可借助人工智能與機械人產業推動,於2027年邁入「萬億GDP」門檻。

明報記者 林迎

機械加工換刀具 增效減錯

「在機械加工領域,刀具的上下料過程非常耗費人力。」惠州利元亨智能裝備股份有限公司研究院院長杜義賢表示,以零件加工為例,每一台機牀大概有50把刀具,大型企業的刀具量可上萬,甚至幾十萬把。他指出,機牀可以24小時開,但是換刀具原本需要人來換,人工有時會出錯,將A刀具放到B的位置上,也難以24小時開工,但「這台機械人可以完全智能、自動操作,24小時執行,看得見、拿得準,而且可以採數據;哪一把刀具到了哪一台設備去、什麼時候要到哪裏去,都有很靈活的計算。根據測算,效率提升22%以上,錯誤率減少83%」。

AI預測故障再維護 節省成本

杜義賢還說,採集到的數據透過AI大模型分析,就能實時監控生產情况,「不用到產品加工出來才知道好不好,在生產過程中就能實時監控質量好壞」。同時能監測設備壽命,如果發現出了問題再維護,是成本最高的;如果按計劃預防性維護則可能產生浪費,「兩台車都到同一個年限要報廢,但它們的行駛情况會完全一樣嗎?」如果用AI預測故障再維護,便可達到最經濟的目標,而準確率高達97%。

「這台機械人的底盤系統是我們完全自主研發生產,攝像頭、機械臂是廣東本地企業與我們協同研製。」杜義賢說,利元亨是「土生土長」的惠州企業,他是從武漢畢業後到惠州工作,感覺這裏創新、創業氛圍好,又有完整產業鏈,以價值量計算,這台機械人的惠州「本地化」程度可達72%,「我們的設備銷往全球,美國、英國、德國、法國,還有印尼、印度、泰國、越南,都有我們的智能裝備和解決方案」。

惠州市委常委、常務副市長王濱在6月25日召開的廣東省人工智能與機器人產業創新產品與服務發布會惠州專場中表示,目前惠州在人工智能產品製造領域有規模以上企業逾330家,形成「上游材料-中游零部件-下游智能終端」的產業鏈,2025年前5個月產值合計達1673億元(人民幣,下同),按年增長16.7%。

成立產業聯盟 偕莞深簽戰略協議

在本次大會上,惠州市人工智能與機器人產業聯盟宣布成立,並與深圳市人工智能產業協會、大灣區(東莞)人工智能聯盟簽署戰略合作協議,三地將共同推動珠江口東岸人工智能和機器人產業集群高質量發展。惠州市並發布《加快推動人工智能與機器人產業創新發展行動方案(2025-2027年)》,力爭2027年智能終端產業產值規模達至4000億元,人工智能核心零部件產業產值規模達450億元,人工智能高端電子新材料產業產值規模達150億元。

惠州市工信局稱,惠州現有的電子信息和石化能源新材料兩大產業集群在2024年產值分別達5691億和3915億元,為人工智能和機器人產業的發展奠定基礎;2024年惠州市GDP達6136億元,穩居廣東省第五位,首次躋身全國經濟總量前50名,希望人工智能和機器人產業可為經濟發展注入動能,讓惠州邁入「萬億GDP」城市之列。