時事議題:基層醫療大落後?

【明報專訊】2018年11月行政長官林鄭月娥表示,本港以人為本的基層醫療發展落後30年,現時的醫療制度過度倚賴住院服務,為可持續發展帶來挑戰。香港的基層醫療有什麼相關政策?又有何加強基層醫療的建議呢?

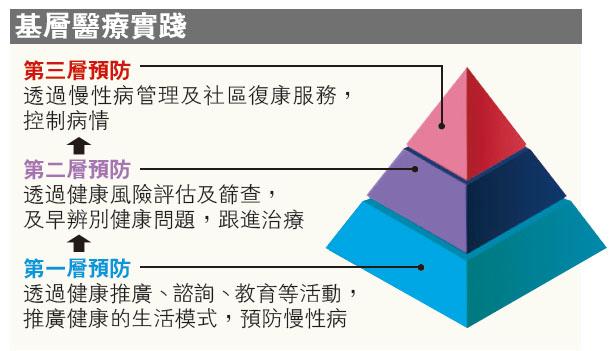

.基層醫療實踐(圖)

本港基層醫療措施

食物及衛生局於2019年3月成立基層醫療健康辦事處,監察及督導基層醫療健康服務的發展。本港基層醫療措施包括發展地區康健中心、醫療劵計劃、疫苗接種等。

基層醫療費用多數私人負擔

智經研究中心2019年4月發表的「增資源 拓渠道 強化香港基層醫療健康」專題研究發現,香港的基層醫療費用(涵蓋中西醫和牙醫診所等)多數由私人負擔,包括市民自費、由保險公司經私人和僱主購買的醫療計劃等。以2016/17年度為例,香港整體基層醫療年度開支為412.4億元,私人開支佔75.1%。整體基層醫療開支佔比中,由市民「自掏腰包」的佔比最高(57.8%),由保險計劃支付的醫療費用僅佔15.8%,由非牟利機構或企業支付的只佔1.4%。

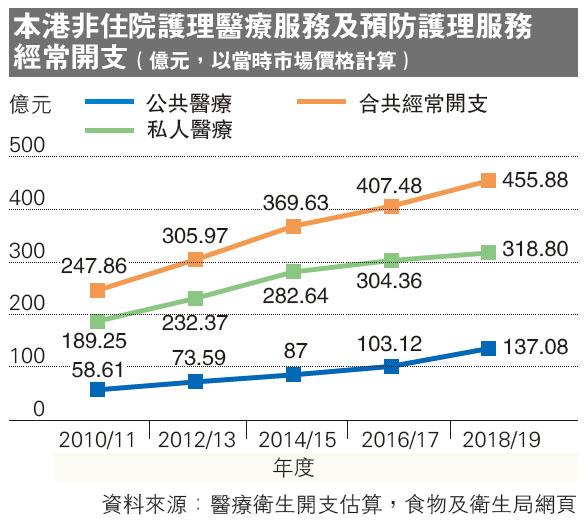

.本港非住院護理醫療服務及預防護理服務經常開支(億元,以當時市場價格計算)(圖)

◆加強基層醫療服務效益

減輕醫療體系壓力

基層醫療重預防,全面的基層醫療服務,有助減輕現時醫療系統壓力,如醫療資源及人手不足、開支大等。非牟利慈善團體醫護行者主席范寧2019年3月撰文引述前衛生福利及食物局長楊永強指出,在基層醫療投資1元就好比投資在醫院8.4元,一些國家如英國及新加坡都致力發展基層醫療,側重健康預防計劃,希望減少病人進出醫院,避免醫院迫爆。

慢性病醫療開支大,香港大學公共衛生學院2017年11月指出,每名病人因糖尿病併發症而入院治理的開支平均超過1.2萬元。研究團隊發現,因糖尿病併發症(如心臟病、失明、截肢)入院治療,其中所涉及的巨額開支,可透過改善健康管理而避免。團隊指出糖尿病的基層醫療護理足以改善醫療質量,減輕不良後果,並節省昂貴的住院費用。

促進市民健康 減輕負擔

基層醫療透過健康推廣、醫療支援等,可提升市民預防疾病的意識,有利促進健康。定期身體檢查有助市民及早發現早期慢性病,預防疾病惡化。衛生防護中心2014/15年度《人口健康調查報告書》訪問5435個家庭住戶及其12,022名15歲或以上成員,發現只有37.6%受訪者有定期身體檢查。由政府提供的基層醫療服務如地區康健中心,則可提供免費或資助價格的健康風險評估服務、糖尿病或高血壓篩查服務等,有助減低市民負擔。

◆改善基層醫療服務建議

1. 加強健康檢查計劃

政府若加強健康檢查、疾病篩查計劃等,能及早找出病患。智經研究中心2019年9月倡政府於社區推行「321:一人一檢」個人化計劃,即免費讓45歲或以上市民接受血壓、血脂、血糖(三高)風險檢查、大腸癌和子宮頸癌(兩癌)篩查及流感疫苗接種服務(一疫苗),並向45歲以下者推出配對資助,增加市民定期體檢的誘因。香港乳癌基金會亦促政府盡快分3階段落實全民乳癌篩查,先為高風險者每兩年提供一次免費檢查,其後擴展至低收入婦女,最後再擴至全民。

現時政府有推行大腸癌篩查計劃,但醫管局前總行政經理邱家駿認為該計劃未發揮最大成效,因參與者需先會見醫生做大便隱血測試,若呈陽性才再接受大腸鏡檢查,相反到私營醫療機構求醫者則通常直接接受大腸鏡檢查。邱家駿說,此安排對貧困的基層家庭而言甚困難,因他們未必具足夠時間、心力自行求醫再接受測試及檢查。他建議政府推行基層醫療服務政策時須增加主動性,以提升市民參與度。

市民反應未必佳?

衛生署於2020年11月初展開「2020年度人口健康調查」,調查分為住戶訪問和免費身體檢查。時任立法會議員郭家麒以新冠病毒全民檢測反應不佳為例,認為市民若對化驗所的背景及私隱有疑慮,可能會抗拒參與政府提供的免費身體調查。此外,據衛生署長者健康服務網頁,所有健康普查方法也未必百分百準確,可能會出現誤診,導致病情延誤或不必要的心理壓力。

2. 擴大醫療券範圍

政府2009年推出長者醫療券試驗計劃,加強長者基層醫療服務,2014年恆常化,65歲以上長者每年可獲2000元醫療券,醫療券累積金額上限8000元。食衛局數據顯示,2019年有129.4萬名長者使用醫療券,申領金額達26.66億。據政府2019年的《長者醫療券計劃檢討報告》,2017年申報醫療券求診原因約13%用作預防護理,54%為治理偶發疾病,28%跟進慢性病,5%作復康護理。

安老事務委員會主席、行政會議成員林正財2019年3月指出,長者未能善用醫療券選擇最適合的服務,冀由醫療人員指導長者使用醫療券,如長者於地區康健中心獲免費護理諮詢後,醫療人員可先了解長者身體狀况和服藥情况,再轉介至適合的醫療服務提供者,避免長者受騙或被抬價,長遠更可考慮規定部分醫療券金額須於康健中心使用。

葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希2020年5月接受傳媒訪問時建議,醫療券制度長遠應以保健券形式推出,容許持券人享有更多醫療服務,如放寬用於物理治療服務,而申請門檻更應逐步降至45歲,有助加強基層醫療服務。工聯會2019年亦提出取消長者醫療券金額的累積上限、擴大醫療券使用範圍,涵蓋不能轉售牟利的醫護項目等,如「通波仔手術」的支架。

增長者健康意識更重要?

為增加長者將醫療券用作支付預防護理,有建議提出可強制預留部分金額用作相關服務,但香港中文大學公共衛生及基層醫療學院2016年訪問974名70歲或以上長者,69%反對預留部分醫療券以支付預防護理服務的費用,只有24%同意。

卓健醫療與嶺南大學2015年訪問287名70歲或以上長者,並分析旗下診所2.3萬名長者顧客資料,發現78%曾使用醫療券,絕大部分用於向醫生求診,少於2%用於驗身。卓健家庭醫生蔡曉陽表示,長者往往於出現病徵時才會求診,較少定期身體檢查,如在慢性病或癌症病情較輕時開始治療,治癒及存活率會較高。

3. 改革電子病歷系統

基層醫療服務包括多個公私營跨專業醫護團隊,如中西醫、物理治療師、臨牀心理學家等,市民的電子病歷系統若能有效互通,可確保不同層面的醫護人員掌握病人的完整病歷,使基層醫療服務有效運作,亦有利市民管理健康。

電子健康紀錄互通系統「醫健通」於2016年3月啟用。截至2019年3月初,有逾百萬市民及逾1700間公私營醫護機構登記,逾4.7萬名醫護專業人員可使用。

智經研究中心2019年10月表示,截至2019年6月底,約106萬名醫健通登記者中,約48萬人為65歲或以上,佔該年齡組別人口的36%,40歲以下者只有約13萬,僅佔該年齡組別人口4%,參與率不甚理想。而全港仍有約三分之二的私家診所未參與計劃,截至2019年4月,上載至系統的資料只有不足1%來自私營界別。

智經研究中心指出,不少市民及醫生不太認識醫健通、其運作及好處,現時服務亦不算便利,如病人欲查閱個人病歷資料,要付費以郵寄、傳真或親身方式遞交申請。智經研究中心建議政府參考加拿大、以色列、新加坡等多國經驗,把醫健通由自願參與改為強制參加。

私隱疑慮

私隱可能是市民對參與電子病歷互通系統的疑慮。食衛局2019年4月公布,莊柏醫療將軍澳東港城診所2018年6至11月期間共11次疑未經授權取覽7名病人資料,相信是有兩名職員使用離職醫生的帳戶和保安編碼器,局方已轉介警方跟進,並通報個人資料私隱專員公署。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌質疑,事件或反映系統有漏洞。

[通通識 第681期]