生活關鍵詞:以家創作 解母女心結

【明報專訊】「90後」藝術家洪澄欣(Fion)是在北角「土生土長」的福建人,因父母工作繁忙,無暇照料,自小跟祖母同住,「媽媽不喜歡小孩,只因爸爸是家中長子,一定要『傳宗接代』,才生了我出來」。Fion幸得祖母和姑姊疼愛,學校親子活動、家長日也是由她們代表父母出席。雖然跟父母同住一個屋苑,Fion卻很少探望他們,在她眼中,那裏不是她的家。很多時父母只從祖母或姑姐口中得知女兒近况,甚少親自慰問,令她常常懷疑:「爸爸媽媽是真心關心我的嗎?」

反抗媽媽 用毛公仔「扮道歉」

傳統社會「男尊女卑」,Fion的家卻以媽媽為軸心。她的爸爸個性隨和,對家中大小事無甚主見,一切媽媽說了算。Fion在祖母家習慣了自由,在媽媽家則要服從規矩,穿太短的牛仔褲、洗澡後撿漏兩條頭髮都會被罵個狗血淋頭。媽媽喜歡收藏不同物品,家中囤積大量雜物,常言「總有一天會有用」。Fion形容屋企像垃圾崗,曾提議跟媽媽一起清理,但媽媽生氣地回應:「我們家就是這樣,沒人能決定我的東西要怎樣放。」Fion不像爸爸總是對媽媽唯唯諾諾,被無理指摘時會奮力反抗。母女吵得面紅耳赤,媽媽哭着跑入洗手間,Fion就拿起桌上的東西往地下丟。不過一輪激戰後,無論誰對誰錯,Fion總會主動道歉,「如果我不道歉,媽媽就不會跟我說話。但我會用毛公仔扮作是它跟她道歉,我覺得自己沒有錯,不想直接用自己身分說出來。」

價值觀不同 同一屋簷難磨合

Fion的媽媽期望女兒乖巧聽話,長大後做安穩的工作,侍奉雙親。Fion喜歡影像製作,中學畢業後升讀香港浸會大學視覺藝術文學士,媽媽表面上支持,卻不時將女兒與親戚的子女比較,總是說讀藝術不會成材。「家」是重要的教育場所,長輩將生活技能、價值觀等傳授下一代,但Fion的價值觀顯然跟家中長輩差天共地,令她自覺是「異類」,「家人習慣以名利、 職業、掙錢能力判斷一個人的價值,但我認為人的才能和潛力才是最重要」。

2016年Fion大學畢業,祖母病逝,才搬到父母家,正式與他們住在同一屋簷下。各自的生活習慣早已形成,加上關係疏離,磨合變成磨難。由於工作時間有別,三人鮮有交談,儘管同枱吃飯也相對無言,「我們像租客,交流只流於表面、點到即止。他們習慣收起自己的問題,但其實有什麼不能跟家人說呢?」家人本是血脈相連,情感卻不一定相連,甚至會對彼此感到陌生。

因功課互拍照 稍稍「融冰」

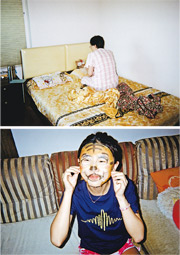

家人不喜歡Fion念藝術,但偏偏藝術創作成了她的「避風港」,甚至是修補關係的潤滑劑。Fion讀大學時要做一份關於「家」的功課,她感到既苦惱又羞愧,自覺沒有「家」,不知道該做什麼,於是向教授坦白,「他提議不如藉這份功課了解父母,我就買了部即棄菲林相機,在家中跟媽媽互影。菲林機令照片(質感)更真實,我們會互相觀察,找到最能代表對方的拍照角度和時刻才拍下來」。媽媽起初不情願,後來愈影愈覺有趣,拍照讓她們多了交流和更了解彼此的生活。

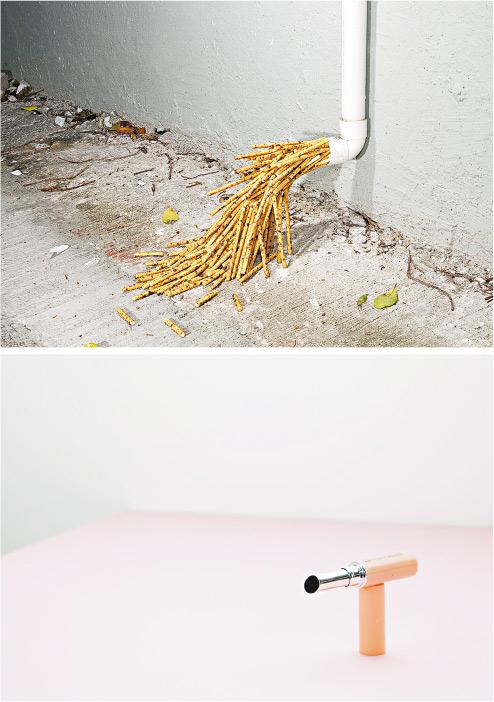

自此之後,Fion常常以「家」為創作主題,探討與家人的關係和「家」的意義。「傳統中國人不擅於表達,導致很多誤會,關係因此變得惡劣。每個創作都是我主動向家人表達自己的機會,每次我有展覽都會逼父母去看,他們明不明白、接不接受是另一回事,或許沒辦法改變什麼,但總比什麼都不說好。」有次Fion瞞着媽媽取去她家中的收藏品,將一件件她認為「無用」的物件重新組合、改造成「有用」的藝術品,在其大學畢業展「一朝有用」中展出。她邀請媽媽看展覽,本以為對方看後會大發雷霆,沒想到媽媽竟然哭了,「我在她心目中是個不孝、常常想離家出走的女兒,她看展後才明白原來我也緊張這個家、有心了解她」。

Fion的最新展覽「從前,我想做一位母親」,名字源自她幼稚園時的功課題目——「我的志願」,「我小時想做『母親』,因為對當時的我來說,母親可以好自由、主管所有事,這正正是那時的我所缺乏的」。在家庭經歷的種種情感,可以是支柱,也可以是一輩子的羈絆。多年之後,Fion依然渴望自由,仍然得不到理想中的關愛,「我只希望父母嘗試了解我心中所想,而非常常批評我的行為和感受,能真心支持我想做的事」。她從小到大的希望,只是如此簡單。

■香港國際攝影節 2020「洪澄欣:從前,我想做一位母親」攝影展

地點:深水埗黃竹街9至13號2樓PHVLO HATCH

日期:即日至6月21日

時間:早上10時半至晚上7時

文:盧嘉程

圖:林靄怡、受訪者提供

[語文同樂 第441期]