《杜魯福:我的人生劇本》

四十年後重談杜魯福

2024年快將完結,對於戲迷而言,有個周年紀念還是值得一提的:今年十月,是法國導演杜魯福離世的四十周年。

撰文:家明

重提杜魯福(Francois Truffaut),俗套一點可說,能夠讓我們環顧「一個時代」。法國新浪潮運動的一系列導演當中,數杜魯福最短命,1984年因腦癌離世時,才五十有二。四十年過去,其他新浪潮導演也紛紛老去、離去。華妲2019年離世,享壽九十;高達前年離世,享壽九十一。原來他們仍未算新浪潮的僅存者。另一位叫侯吉耶(Jacques Rozier)的導演,去年五月告別人間,享壽九十六。新浪潮到那一刻,「正式畫上時代的句號」。

杜魯福雖然英年早逝,卻從來沒有被世人遺忘。他編導的二十來齣戲,幾十年來,好些仍不斷在影迷的視線出現。杜魯福是個多情種,常拍苦樂參半的愛情故事。他之不朽,是不是由於他的戲,看上去最易懂、最雅俗共賞?事實上,關於「小孩子」、「成長」、「女人」、「戀愛」、「創作」、「藝術」、「電影」以至「人生」命題,杜魯福樹立了大量範本,供後來者欣賞、參考。就說他的首齣長片《四百擊》吧,縱使誕生於1959年,然青年主角面對的孤獨、苦困,廿一世紀的少男少女看去,肯定有共鳴。

杜魯福的戲是一回事,他本人又給後世留下怎樣的印象?杜魯福離世四十年,一齣有關他的紀錄片今年出來了。戲名直白,卻又很「杜魯福」的「戲如人生」,稱為《杜魯福:我的人生劇本》(Francois Truffaut, My Life, a Screenplay),由David Teboul導演。影片於今年康城首映,其後在香港放過兩次。一次是八月的夏日電影節,另一為剛落幕的法國電影節。第二次,David Teboul還到港與觀眾見面。

話說回來,杜魯福與香港的淵源甚深。提起杜魯福,總不能不提《中國學生周報》的陸離。二十年前,杜魯福離世二十周年,陸離、陳柏生及梁良,編成一本大部頭的「大藍書」(非「小紅書」)《永恆的杜魯福》。要理解法國電影、杜魯福作品幾十年來在香港流布的軌?、如何與本地文化碰撞,那書不能不讀。陸離與杜魯福甚至是筆友呢!簡直難以想像;《永恆》刊有兩人的一些書信。「永恆的杜魯福」名字起得好,連帶今年的法國電影節,有個杜魯福的回顧環節(選映了八齣片),也沿用此名。

摘取自傳未完書稿內容

David Teboul的《杜魯福:我的人生劇本》,最珍貴有兩方面,據說都是從沒對外公開的內容。一則,杜魯福晚年找人代筆寫自傳,可惜自傳終究未能完成。《我的人生劇本》摘取書稿的部分內容,邀請了「新浪潮第二代」的帥哥演員Louis Garrel(《戲夢巴黎》)聲演杜魯福,讀出他的自白。二則,正如上文所述,杜魯福既然愛寫書信。Teboul徵得杜魯福兩位千金的同意,有緣讀到她們亡父留下的大量信件。從中選段成為紀錄片旁白的內容,輔助去編織杜魯福的一生。

看過Teboul的杜魯福紀錄片後,找回他從前的另一些紀錄片看看。Teboul的人物傳記紀錄片,不依賴第三者、權威人士的訪問、旁白不是「上帝聲音」的權威口?。他喜歡利用透過溫文的旁白,加上各種原始素材(照片、影像片段或當事人的訪問),完成敘事。從類別去劃分,他的戲有別於新聞紀錄片或解釋型的紀錄片,反而更貼近詩意紀錄片或散文電影。

像《杜魯福:我的人生劇本》就是。材料異常豐富,甚或可以說過分豐富。九十九分鐘的篇幅,聲音與影像堆疊得滿滿的。信息太多了,老實說看完兩遍,仍然無法全盤掌握所有的細節。《我的人生劇本》說書人的旁白,由伊莎貝雨蓓負責。戲初導演就透過雨蓓的話說,杜魯福給人的印象如何如何,可是,「他比較暗黑的另一面,雖然不大光彩,其實更令人神迷。由傷痕纍纍的童年,到有過犯的少年;成年後,內心創傷埋在心底……」。

《我的人生劇本》其中相當震憾的,是談到杜魯福與「父親」的恩仇。首先,他的生父身分不詳。他說,長大後才知,生父在他出世前幾個月已離世了。他問:一個人怎會未誕生就喪父?「杜魯福」此姓氏(全名為「法朗索瓦.杜魯福」),來自領養他的繼父Roland Truffaut。杜魯福生於1932年,年幼時經歷過二戰。他小時候有段長時間,住在外婆位於瑞維西(Juvisy)的家裏,所以與外婆關係更深。瑞維西距巴黎十多公里,他與父母不常見面。

他童年時,父母親都很年輕,才不過二十多歲。杜魯福說不是出於妒忌,但承認對母親那年頭沉迷愛情與男人有怨言。他說,父母經常想的是,快到節日了,如何把孩子打發掉?好讓「神聖」的假期不受干擾。孤獨的童年,杜魯福透過大量的閱讀度過。後來也迷上電影了,遇上喜歡的片子,可以再看、三看。杜魯福十二歲時,外婆離世,他搬回巴黎與父母一起生活。父母愛蒲劇場,他有時趁父母晚上出門看劇,偷偷溜出去看電影。片子未放完趕緊回家,看電影於是有罪疚感。

這些從童年到少年被冷落的遭遇,杜魯福一一寫進他的長片處女作《四百擊》去了。那時年紀輕輕的尚彼埃里奧,飾演杜魯福自我投射的主角安坦但奴(Antoine Doinel)。《四百擊》公映之前,杜魯福廿六、七歲,已成家,與妻子育有一名女兒。《四百擊》出來後,獲得空前成功。年輕導演的首部長片,一舉拿下康城影展的最佳導演寶座。樹大招風,首作由於具有濃厚的自傳色彩,戲裏描寫一對不稱職的父母,輿論矛頭指向了杜魯福現實中的雙親。「繼父」Roland給他寫信,想約他從康城回來後,當面談談。

與父母恩怨 不留情面的回信

《我的人生劇本》所載,杜魯福的回信十分不留情面。他是怎樣得知自己的真正身世的?話說戰時,糖乃矜貴物資。杜的父母把糖鎖在櫥櫃裏,與其他重要東西一起保存。杜魯福那時沒糖果、朱古力可吃。他找到櫥櫃的鑰匙,想偷吃櫃裏的糖,由此竟意外發現裏面有自己的出生證明文件。洞悉身世一事令他非常錯愕。他信中向父親坦言,覺得母親一直恨自己,以為自己不是她親生的,真相竟剛好相反。

杜的回信有以下幾句:「我不是個被錯誤對待(mistreated)的孩子,我根本完全被忽視(not treated at all)、沒有被愛、被需要。當我的女兒出世時,母親來信,竟囑咐我們別寵壞孩子……我由此決定不再與你們見面,也不想聽你們對孫女的讚美話。我們會盡情去嬌慣她,我相信寵壞仍比被剝奪好。《四百擊》對你們的傷害,遠遠比這信來得輕微,我不能說不在乎。但我終於可以除掉惡夢,自己去把孩子撫養成人。」

回信的前文,還有此句斬釘截鐵的話:「自從巴贊離世後,我已再無父母了。」安德烈.巴贊(Andre Bazin),五十年代創刊的著名電影雜誌《電影筆記》一位創辦人、影評人及理論家。他比杜魯福大十四歲。杜迷上電影後,與朋友搞電影會,認識巴贊,得到他的賞識與器重。杜魯福曾因為偷竊被捕,鎖進拘留所。他先寫信給父母,父親剛好去了滑雪。他再寫信給巴贊,巴贊記得這個愛電影的少年,向有關當局承諾會聘請他。香港社工愛說「執仔」,巴贊就是把杜魯福「執」回來的。杜的心中,巴贊才是父親。

遺憾巴贊比杜魯福更英年早逝,患上血癌,沒等及他完成《四百擊》就與世長辭,享年只有四十歲。《四百擊》片子一開始,杜魯福開宗明義,把影片獻給巴贊。

當然,杜魯福對父母的怨恨,尤其是對生母的,漸漸也有反省。《我的人生劇本》中,他另一次訪問提到,他拍到第三齣長片《祖與占》(1962)時特別緊張。《祖與占》多少是想逗母親高興的,三年前的《四百擊》傷得她很深。杜說想透過《祖與占》讓母親知道,兒子是明白她的,並嘗試補償過去。《祖與占》從誕生到今天,不論哪個時代觀眾欣賞,最搶鏡的肯定都是珍摩露演的嘉芙蓮莫屬。一次大戰時代的揚眉女子,打扮時尚、自由自在,來回於兩個男子之間,敢愛敢做。

《杜魯福:我的人生劇本》濃縮生命長河,呈現出如此一個複雜、多面向的杜魯福。成長的顛沛流離、原生家庭的影響、對父母的愛恨。那些端倪,一一能從他的電影中窺見。當David Teboul的敘事談到杜魯福某個成長的段落時,往往就剪入他影片的相關情節,一再重申杜的「戲如人生」。

例如,關於對母親的歉疚——小男孩安坦但奴的故事延續下去,演員尚彼埃里奧長大了、杜本人也年長了。《四百擊》二十年後(1979年),拍出了續集《愛情逃跑》(Love on the Run)。其中一個情節,人到中年的但奴,碰上母親當年的情郎(《四百擊》中曾在街頭被撞破),情郎已是個老頭了。時間?淡一切,兒子與母親的愛人再沒嫌隙,相約去咖啡館聊天。從情郎的口中,但奴得知母親的往事。只是,母親此時早已魂歸天國了。

好像也沒見過一個如此精神渙散的杜魯福。《我的人生劇本》有好幾段他的黑白訪問,他很疲累、眼神不集中,看上去沒多少信心似的。未知那些片段算不算也是首度出土?《我的》甫開始,剪入他的一個訪問段落,訪問者問他,1959年拍《四百擊》時他有何主要特質,他答向未知的開發。再問今天仍有那特質麼?他說現在更感性了。人會變得懼怕,不能再只信運氣。學到更多東西後,工作更加困難了,很多事情沒法好好控制……

《我的人生劇本》不止有上面的家庭、成長的「作者論」八卦。本片基本上也有流水帳的作用,把杜魯福的作品從頭到尾細數一遍。其中,他有談及為何愛拍小孩子,他與法國名伶如嘉芙蓮丹露等的合作等(情史Teboul卻說不方便觸及了)。還有,他拍完《四百擊》後,到美國訪問希治閣,完成那本傳世名著《杜魯福訪問希治閣》的經過。

值得慶幸的是,觀乎《我的》全片,似乎文學、電影與創作令杜魯福從原生家庭的陰影中走出來,負能量沒有帶到下一代去。他的確如給父親的信件所講的,惡夢除去後,成為一個更有準備的父親。杜魯福一生共育有三名女兒,父親雖然很忙,惟父女關係看來很融洽。片末有個細節蠻動人的。1973年,杜魯福應邀去荷李活演史匹堡的《第三類接觸》。其間,他有封給女兒的信。信裏,他戲稱自己是小丑,要與她們玩一個「對」或「錯」的競猜遊戲。他寫出一系列的處境,?女兒猜其真偽,猜中有獎。

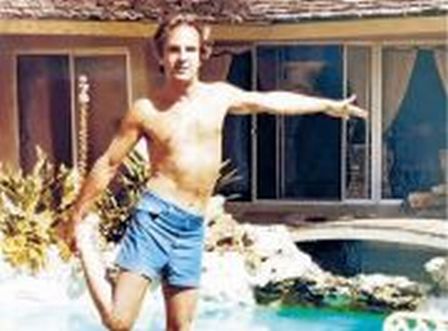

其中三段,他寫道:這裏的星期日報紙很厚,重十公斤,上周一個匈牙利女人,用報紙把丈夫打死了。對或錯呢?希治閣看完我的《戲中戲》(Day for Night)後,寫信給我說「它是看過關於拍電影的最佳作品」,對或錯呢?我超想念你們,腦裏經常浮現你們的身影,可同一時間,我在這裏很快活、日子過得很好。對或錯呢?《我的人生劇本》的海報,正是他在荷李活大宅的泳池旁邊,偷得浮生,身穿泳褲、右手拉?小腿平行身體的趣怪照片。

可以想像,一對女兒當年收到父親此封由美國寄來的可愛家書,一定樂不可支吧。

(家明按:《杜魯福:我的人生劇本》暫時未見於串流平台,對杜魯福的事?有興趣又想看的,或要再等一下了。)