文言遷移:做獨立蒼茫的海鷗,抑或棲人簷下的巷燕?

【明報專訊】《寤崖子》仿先秦寓言,〈海鷗〉的形式和寓意很莊子。寤(本義是睡醒,引伸指醒悟、覺悟)與崖(本義是山或高地的陡立側面,引伸出性格高傲的意思),是《寤崖子》一書的主題,用意是:醒悟的讀者,能從書中讀出覺悟人生的道理;嚴肅高傲的人,則能讀出其中對孤高不群人格的追求。今天重讀〈海鷗〉,可從海鷗與燕子的文化象徵,以及二禽對話文本結構,更深刻理解當中寤與崖的寓意。

海鷗與燕子有什麼文化象徵?

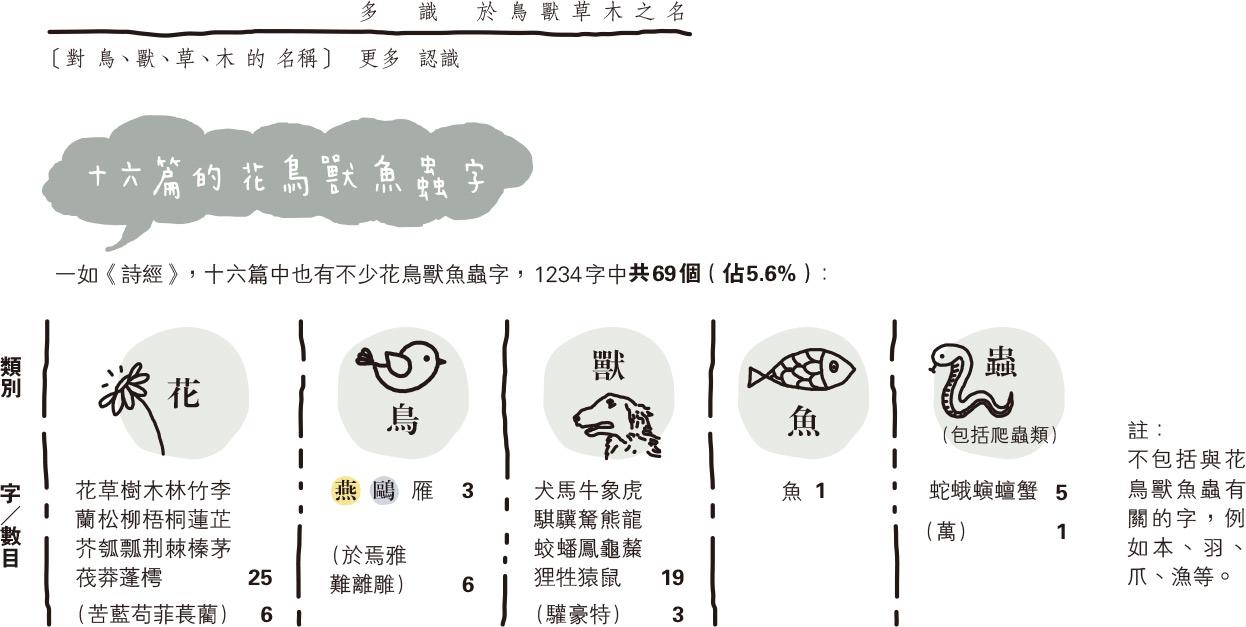

不論古今,文人愛以花、鳥、獸、魚、蟲入文入畫。中國第一部詩集《詩經》,孔子制訂儒家課程時,列為指定教科書之一,孔子解釋「為什麼要讀《詩經》」(類似今天中文老師解釋為什麼要讀文言文)時,其中一個原因是:(圖a)

在十六篇中,「燕」字雖出現過11次,但全都指先秦的燕國。

?燕子是常見禽鳥,有很豐富、多樣的文化象徵。與本篇最有關者,是燕子乃候鳥,春天便回到築在人們屋簷下的舊巢,看見燕子,表示冬去春來,因此,燕子是吉祥的鳥類,為人喜愛。

■自學

燕子還有其他象徵意義,你能查找一下,並指出來嗎?

?在十六篇中,「鷗」字出現過1次(沙鷗翔集,見〈岳陽樓記〉),乃一般水禽。

?至於海鷗,象徵意義則簡單、明確得多。《列子?黃帝》中記載了一個故事:

海邊住有一位喜歡海鷗的人,每天早上到海灘,海鷗常跟他玩耍。他父親竟然起了歪心腸,說:「既然海鷗不怕你,那麼,你捉幾隻回來,讓我也玩玩。」第二天,他如常到海灘,海鷗感受到他巧詐功利的機心,只在空中飛舞,始終不肯落下。

因此,在中國文化中,海鷗常象徵「忘機」,即放棄機心——機心指根據知識,巧妙、機智地計算效果,籌劃和實施對自己最有利的決策;用今天的用語,「機」即「智能算法」——回歸自然,甘於淡泊,與世不相交往、互涉。

這些字可以分為三類:

(1)常用字:如花、馬、魚;

(2)象徵:佔最多,如蘭、駑、蟹等;

(3)本來是花鳥獸魚蟲字,後來經過引伸和假借的演變,本義不再保留,只殘存在部首或字形之中:如雅(本指烏鴉)、特(本指公牛)、萬(本來是蟲名)等。這些字另行列在括號中。

正如本欄提過,學生須透徹把握十六篇中全部字詞,包括這些字詞沒有在十六篇出現過的義項,以及相關文化象徵。

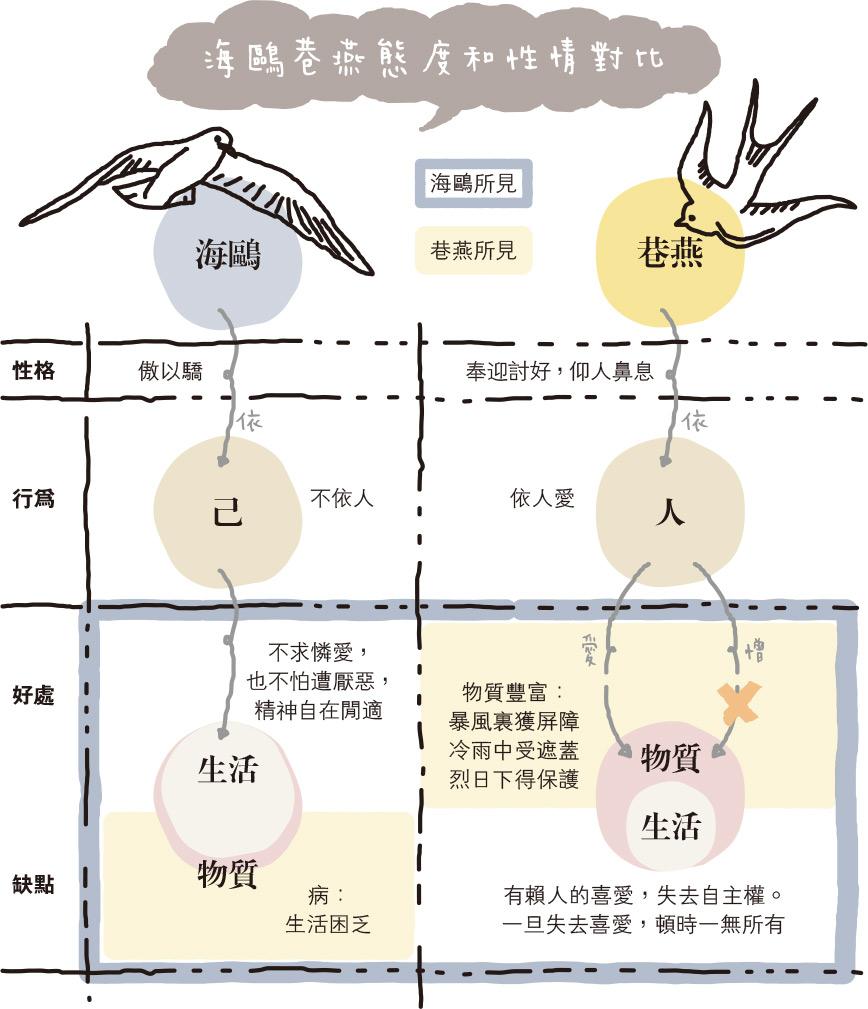

本篇運用海鷗忘機,與燕子為人喜愛、得以棲人簷下的文化象徵為背景知識,藉二禽對話鋪展的文本結構,帶出題旨。

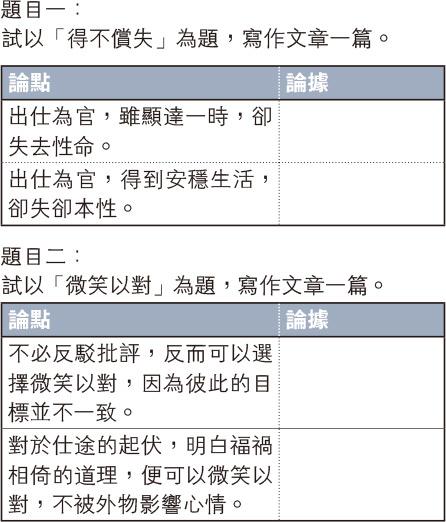

〈海鷗〉有何文本結構?(圖b)

故事背景

故事以巷燕埋怨海鷗不來探訪的背景開始。海鷗回答說自己性情高傲(傲)而不受約束(驕),不樂意依靠他人(依人),與巷燕依人而活的態度和性情互為對比。讀者須多想一層,從反面到正面,海鷗不依人,那麼,牠依什麼?當然,是依己。全文因此是依己與依人兩種生活態度或人格特徵的對比。

巷燕:依人生活豐裕,依己生活困乏

巷燕由海鷗提出的對比,提出依己的缺點和依人的優點:

?海鷗依己而活,物質條件不免困乏(病);

?相反,巷燕依人生活,物質條件相當豐裕,過得十分舒適;

?巷燕用了三個具體的生活豐裕例子:暴風裏獲屏障,冷雨中受遮蓋,烈日下得保護,說明得很生動。

海鷗:依己自有好處,依人難逃缺失

巷燕只見依己的缺點和依人的優點。讀者應能跟海鷗一樣,看到其中的不見,即:依己也有優點,依人也有缺點啊!海鷗因此說:

?自己依己,固然有困乏的毛病,不過,也有不困乏的好處(病而有不病者存);

?巷燕依人,雖然有不困乏的益處,但也有困乏的缺失,只不過,巷燕看不見罷了(昧病於未見)!

有待 vs. 無待

依己有什麼優點,依人有什麼缺點呢?巷燕蔽於一偏,自然不服氣,說海鷗妒忌(忮)牠。海鷗因此明白解釋:

? 依人的豐裕物質生活,有賴於人類的喜愛,莊子稱為「有待」,既然有待於人,自己便失去了自主的控制權,一旦他人不再愛喜自己,一切都消失得無影無蹤。那些豐裕物質生活,其實是空,這就是巷燕看不到的困乏缺失。

? 相反,依己的生活,物質水平雖低,卻有優點, 由一己全權自主控制,莊子稱為「無待」,因此精神上是自由的,莊子稱為「逍遙」。

故事尾聲

巷燕築巢的泥土,掉到寄居那家人的食物裏,被人厭惡,遂遭驅逐,才開始反思海鷗見解。巷燕會覺悟嗎(寤)?此後也能跟海鷗一樣,高傲不受拘束嗎(崖)?故事完結得言雖盡而意有餘。

故事諷諭

故事諷諭世人,不應像巷燕一般見識,如俗語說「人在屋簷下,不得不低頭」,竟甘願寄人籬下,仰人鼻息,求愛邀寵,期待別人施捨沒有保證的照顧,苟且偷生,失去自己;而應像海鷗,甘付物質生活有限的代價,也追求自己志行高潔,特立獨行的人格,以保全生命的真正意義。

讀者如你如我,也能像巷燕一樣,從睡夢中給海鷗叫醒,覺悟到不迎合別人,無待逍遙的價值,成為寤者和崖者嗎?

■上期想一想

明末學者王夫之評論另一相似忠孝兩難困境,認為當事人(如申鳴)應在敵人前自殺,絕敵方要脅,殺敵責任交下屬繼志,或可保全忠孝。你同意嗎?

文:林葦葉

(香港大學教育學院副教授,研究範圍包括中文閱讀教學與評估、香港少數族裔學生中文學習、中文教育網絡分析應用等)

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[星笈中文 第072期]