人物例子庫:我是一棵樹,根在大陸,幹在台灣,枝葉在愛荷華。

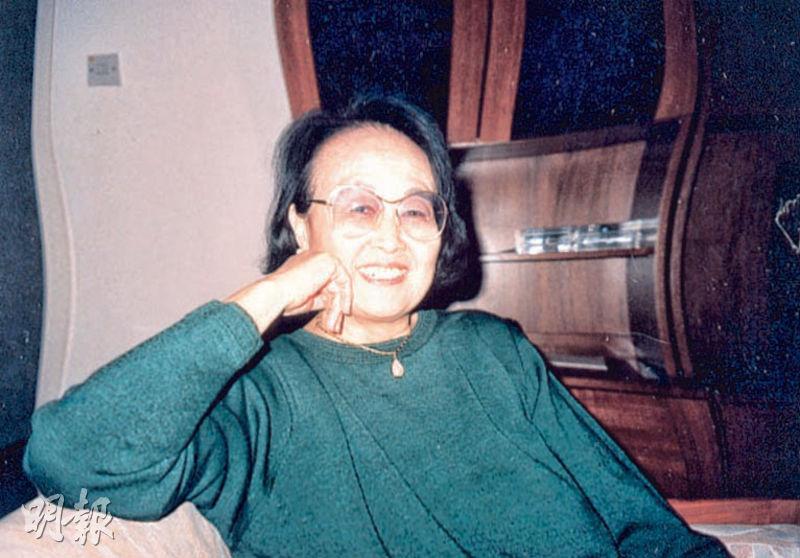

【明報專訊】在美國是中國人,在中國是華裔美國人——說的不是利字當頭的「國籍自由人」,而是因戰爭、因政治、後來連婚姻也經歷逃走流離的人生。作家聶華苓從出生地武漢逃到台灣,遠離了戰爭,避不了婚姻破裂、親人去世的人生低谷,卻遇上了對她幾乎一見鍾情的保羅?安格爾(Paul Engle)。他問她:「你願不願意到愛荷華作家工作坊去?」她說了很多次「不可能」,幸好後來轉念答應了,才開啟「逃」到美國愛荷華開枝散葉的旅程。

聶華苓(1925-)生於戰爭年代,她的父親為了逃避敵對軍閥的暗殺而東躲西藏,逃到武漢漢口的日本租界生活。為了安全而家門深鎖,她聽着屋外醉醺醺日本水兵叫喊、祖父捧着白銅水煙袋抱怨人生,看着父親躲在書房練篆書長大。一直到11歲,父親被紅軍殺害,加上抗日戰爭爆發,母親帶着子女再逃到其他地方。在家人團聚和學業間,母親為她選擇了學業,着14歲的她跟了親戚,獨自到湖北省立聯合女子中學念書。哭着上船,當了好多年「流亡學生」,考上重慶的國立中央大學,抗日戰爭亦告一段落,卻爆發國共內戰,便與家人離開大陸到台灣。那年,聶華苓24歲。

原以為到台灣是逃離了戰爭的死亡威脅,怎料戒嚴時期也同樣令人窒息。聶華苓在標榜開明、擁抱言論自由的雜誌《自由中國》工作。身為文藝編輯,面對反共文學才算政治正確的風潮,堅持不以此為標準,為文學留一股清泉。後來,批評時事的書生論政終不容於國民政府,雜誌停刊,她也丟了工作。

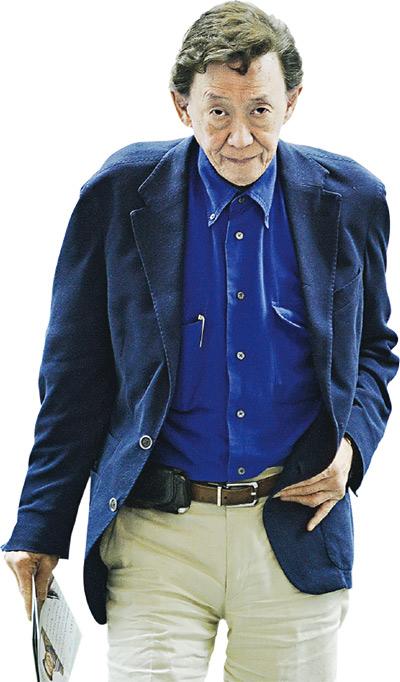

聶華苓人到中年,事業失意,婚姻破裂,弟弟意外而死,母親因病往生,相依為命的本來只有兩名女兒。在1963年的某個晚上,出現了另一位共度餘生的人。那時,美國詩人保羅?安格爾到台灣訪問3天,有關當局邀請當地作家出席交流酒會,她也是座上客。保羅對她幾乎是一見鍾情,見她悶悶不樂,為了逗她笑,表演用筷子夾起鴿蛋,還張大口拍了張照,引得她大笑。他不斷力邀聶華苓到美國愛荷華大學,參加享負盛名的「作家工作坊」:「你願不願意到愛荷華作家工作坊去?我看過你小說的英文翻譯,麥卡錫介紹給我看的」,可是她不斷地以「不可能」拒絕。

在台灣的3日行程,以至接下來3星期在亞洲各國的訪問行程,保羅還是繼續邀請聶華苓到愛荷華去。在沒有電話電郵的年代,他用一台打字機,每天隔洋表示誠意。哪管內容是力陳利處、還是誠意打動,結果是一年後,她啟程前往愛荷華,當作家工作坊的駐校作家,再次逃離——逃離失去自由空氣的國度,開啟自己及文學發展的新一頁。

愛荷華大學是聶華苓文學再上高峰的起點,也是她與保羅孕育愛情的土壤。他們把作家工作坊擴展成「國際寫作計劃」,每年邀請各地作家聚首一堂,1967年至今共邀請了140多國、超過1400名作家,包括白先勇、王安憶、鄭愁予等,香港劇作家莊梅岩2021年亦參與其中。

人生以逃離交織,在不同地方都被視為「外人」,聶華苓終在愛荷華找到心之所安的土壤,始於台北與保羅的相遇、始於他們散步時,他許下的一個願「I want to see you again, again, again, again……」(我想再次再次再次再次看見你),和她的轉念之間。

文:鄒靖儀

圖:《三生三世聶華苓》劇照、資料圖片

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第584期]