時事中文:粵語文化 千奇百趣

【明報專訊】語言學與我們息息相關,日常生活說出的一字一句皆是學問。常人少有深入研究,而學者會從各層面研察語言的奧秘,原來粵語(廣東話)千奇百趣。

■新聞事件

從忌諱分析粵語系統

粵港澳高校中文聯盟、香港中文大學早前在線上舉辦第25屆「國際粵方言研討會」,來自國內外的106名學者在會上發表論文,涵蓋語音學、粵語音韻、詞彙學、詞法學、句法學、話語分析等領域,對粵語相關問題深入交流與探討。

香港理工大學王晉熙、梁慧敏研究「粵語忌諱」,提到語言忌諱普遍存在於不同社會及語言,如上海人忌說「蘋果」,因其吳語發音與「病故」相近;粵語忌諱及委婉語數量極多,如人們視「水」為財,故忌諱「乾」,以「飲勝」代替「乾杯」。又人們迷信趨吉避「凶」,故以「吉」字代替「空」,因而稱「空屋」為「吉屋」,稱「空車」為「吉車」,這些忌諱用法甚至被香港官方法律文件採用。

【節錄自〈從「乾杯」變「飲勝」 分析粵語忌諱系統〉,《明報》,2022.01.10】

■知多點

語言反映地方文化

語言是地方文化的符號,同一樣事物,各地表達的詞彙各異。以粵普對譯食物名稱為例,粵語的矮瓜、粟米、薯仔,普通話則是茄子、玉米、土豆。(圖b)

「飲茶」若直譯作「喝茶」,二者意思不盡相同。「飲茶」是粵語詞彙,解作到茶樓喝熱茶、吃點心,交誼聚會,是粵地的文化生活特色,語言蘊含着地區獨特的文化底蘊。隨着全球化影響,語言亦隨之融合國內外傳入的外來詞。兩岸三地也開始有「埋單」(結帳)、「靚仔」(帥哥)等用法。

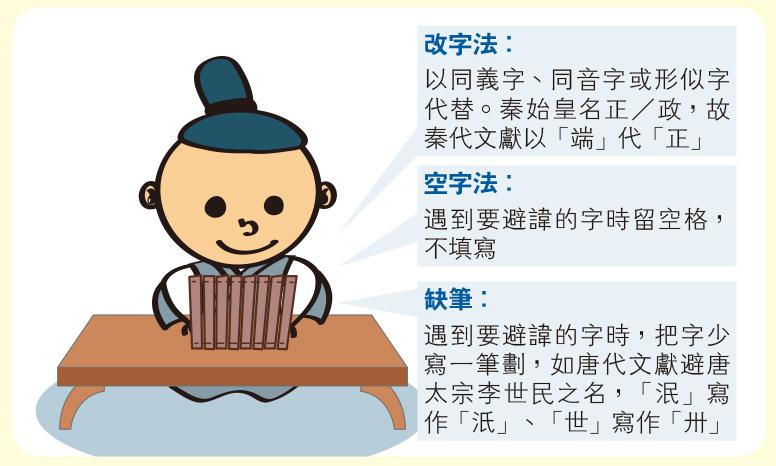

改字、空字、缺筆

中華文化歷史上一向有「忌諱」之說,在言談和書寫時,必須迴避君主、尊長的名字。否則,可能觸犯大不敬之罪。古人多採用改字、空字、缺筆三種方法 ,姓名、官名、地名等字皆因避諱而改寫,導致古書的文字混亂。(圖c)

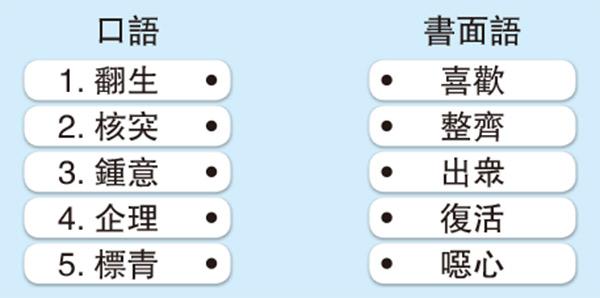

■小遊戲

在日常交際可以較隨意地說「口語」,但當撰寫報道或文件,則以書面語較為正式。同學試配對以下口語和書面語。(圖d)

(答案見另文)

■提提你

農曆新年將至,《智叻中文Smarties'》於2月4日及11日暫停兩期,2月18日再與大家見面,敬請期待!

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群生產生憎恨、不滿或敵意。)

[智叻中文Smarties' 第487期]