名家學堂:文人皆多情?自私的愛

【明報專訊】徐志摩是文壇才子,著名人物如胡適、梁實秋等均與他有相交,曾拜晚清戊戌變法推手梁啟超為師。徐志摩的詩及散文,用詞精煉、華美,沈從文曾在徐志摩的小說集《輪盤》序言中評「作者在散文與詩方面,所成就的華麗局面,在國內還沒有相似的另一人。」他的作品動人,情感經歷卻為人詬病,其創作與人生出現的反差,一點也不萌,反像警世故事,提醒大家,即使妙筆能生花,人生也需好好經營。

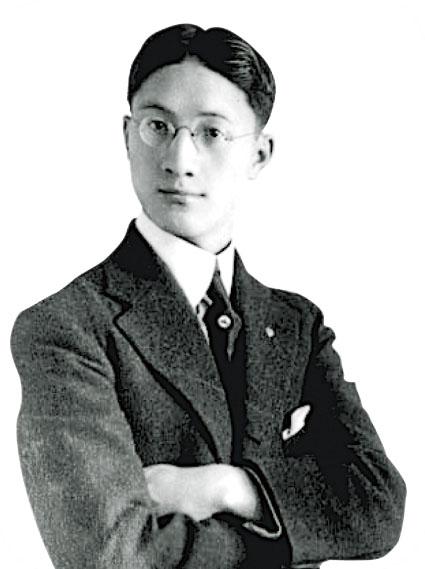

◆Profile

徐志摩(1897-1931)

原名章垿,及後改名志摩,出生自富裕家庭,是金庸的表哥。曾留學英國、美國,於英國劍橋大學當特別生,回國後與梁實秋、聞一多等人創立文學團體「新月社」,為注重新詩格律的「新月派」代表詩人、散文家,著名作品有詩集《志摩的詩》、散文集《我所知道的康橋》等。◆

//中國首宗離婚個案/ 輕輕的我走了?

徐志摩〈再別康橋〉(節錄)

輕輕的我走了,正如我輕輕的來;

我輕輕的招手,作別西天的雲彩。

英國劍橋前譯作「康橋」,徐志摩在劍橋期間寫過不少散文、詩。「新月派」的新詩注重格律,強調「三美」——繪畫美、建築美、音樂美,簡單來說,就是有畫面、有結構、有節奏。〈再別康橋〉因能體現新月派詩作特色,為後世傳誦。2008年台灣歌手林宥嘉(Yoga)曾以〈再別康橋〉入歌,經獨立音樂人西樓譜曲,唱出詩歌之美,此新詩亦曾是香港中學會考(舊制中五公開試)的中文科範文。〈再別康橋〉講述徐志摩對要再次離開劍橋的不捨之情,有哀愁,也有不帶走一片雲彩的瀟灑。

現實中,徐志摩面對不同的離別,並不一定充滿哀愁。他對劍橋的眷戀,比對他的第一任妻子更多。徐志摩第一次結婚,是被家人安排的婚姻,妻子名張幼儀。雖然張幼儀是大家閨秀,及後還有了徐志摩的孩子,可是徐還是要與她離婚,並登報刊出〈徐志摩、張幼儀離婚通告〉,成為中國按西方律法模式而出現的第一宗離婚案件。◆

//唯一靈魂伴侶/ 不得,我命

梁啟超〈梁啟超書信〉(節錄)

萬不容以他人之苦痛,易自己之快樂……戀愛神聖為今之少年所樂道……茲事蓋可遇而不可求……嗚呼志摩!天下豈有圓滿之宇宙?

徐志摩〈致梁啟超〉(節錄)

我將於茫茫人海中訪我唯一靈魂之伴侶;得之,我幸;不得,我命,如此而已。

徐志摩老師梁啟超得知他要離婚後,寫了一封信勸告他「回頭是岸」,認為他對「真愛」的追求是建築在對妻子張幼儀的傷害之上。徐志摩讀畢信件後,寫了〈致梁啟超〉回應,當中有句至今常被人掛口邊的名言,就是要尋覓靈魂伴侶,成功了,自然是我的幸運;若求不得,也是我的命。言下之意,即為了這靈魂伴侶,是非離婚不可。而這「靈魂伴侶」,是誰呢?

徐志摩〈偶然〉(節錄)

我是天空裏的一片雲,偶爾投影在你的波心——……

你記得也好,最好你忘掉,在這交會時互放的光亮!

胡適曾寫〈追悼志摩〉一文,他這樣說徐志摩:「他的人生觀真是一種『單純信仰』,這裏面只有三個大字,一個是愛,一個是自由,一個是美。他夢想這三個理想的條件能夠會合在一個人生裏,這是他的『單純信仰』。」徐志摩的作品以抒情為主,而且善用比喻、意象,如新詩〈偶然〉流露滿滿愛意,首句「我是天空裏的一片雲,偶爾投影在你的波心」便將自己比作雲,並說自己投影在對方的心上。徐志摩在英國遇上後來成為著名建築學家、作家兼有份創作中國國徽的「靈魂伴侶」才女林徽因,寫成〈偶然〉。他雖為了靈魂伴侶而離婚,但林徽因最終沒有與他一起,而是嫁給了梁啟超的兒子梁思成。然而,她與徐志摩志趣相投,二人一直保持情誼。徐志摩創辦的文學團體「新月社」中的「新月」,名字靈感源於1913年諾貝爾文學獎得主印度詩人泰戈爾的詩集《新月集》,泰戈爾曾到訪中國,正是由徐志摩、林徽因擔當翻譯及接待。◆

//最後一次結婚/ 逃出了牢籠,恢復我們的自由?

梁啟超證婚詞(節錄)

婚姻是人生的大事,萬萬不可視作兒戲。現時青年,口口聲聲標榜愛情,試問,愛情又是何物?這在未婚男女之間猶有可說,而有室之人,有夫之婦,侈談愛情,便是逾矩了。試問你們為了自身的所謂幸福,棄了前夫前妻,何曾為他們的幸福着想?……

徐志摩,你這個人性情浮躁,所以在學問方面沒有成就;你這個人用情不專,以至於離婚再娶……你們兩人都是過來人,離過婚又重新結婚,都是用情不專。以後要痛自悔悟,重新做人!願你們這是最後一次結婚!

求「靈魂伴侶」不得的徐志摩,再遇上了畫家、精通英法語的陸小曼。陸小曼當時的丈夫是徐志摩朋友,她離婚後與徐志摩一起。詩作〈這是一個懦怯的世界〉便是寫於跟陸小曼相戀的時候,大家若不知道背景,讀着會覺得是首唯美浪漫又動人的情詩。然而,梁啟超雖然愛才,也不輕易被徐志摩的妙筆所感動。徐志摩與陸小曼後來要結婚,想要找梁啟超訓勉,他不認同徐志摩所為而拒絕,後經胡適等人說項而答應。在證婚詞中,梁啟超並沒有給予祝福,反而對一對新人當頭棒喝,最後一句更大罵徐志摩。他事後對徐志摩說:「我平生演講無數次,唯有這一次最為特別。」而徐志摩回應:「我聽了先生多少次課、談話,唯獨這次銘心刻骨。」

徐志摩34歲時因飛機失事而亡,震驚文壇,胡適、蔡元培、林語堂等人均有表達哀思,其中蔡元培以「談話是詩,舉動是詩,畢生行徑都是詩」概括其一生。縱然徐志摩情事不為世所認同,其文造詣、待友之誠仍獲不少讚譽。

●想一想

你認為創作與人生需要掛勾嗎?

為什麼?

文:鄭惠霞

圖:路透社、新華社、網上圖片

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第551期]