博看世界:五色觀史 為黑白文物添彩

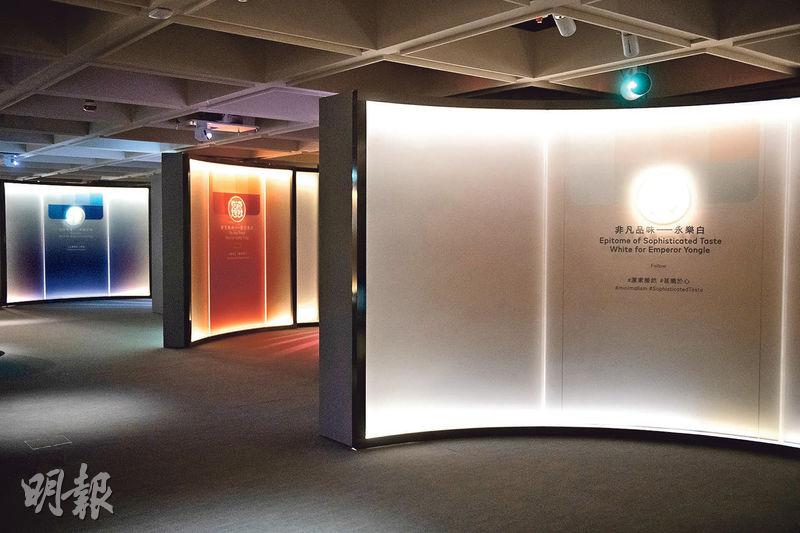

【明報專訊】「#物色──館藏文物的色彩美學」展品以中國傳統文化的「五正色」:青(藍)、赤(紅)、黃、白、黑區分,帶參觀者走進各顏色所代表的歷史人物,包括秦始皇、宋徽宗、明代永樂帝、清代乾隆帝及大臣郎廷極的世界,同時展出現代藝術作品,從色彩學了解中國歷史和當代藝術。

負責策劃展覽的香港藝術館長(中國文物)鄭煥棠表示,藝術館自2019年11月底重開後,嘗試以不同的點子和策展方式,尋找新的定位。他憶述,「#物色」最初打算以陶瓷釉色作主題,構思過程中,有同事說人類觀察事物往往會先被顏色吸引,因此他想到以「五正色」歸類館藏文物,「看看能否為觀眾帶來新鮮的感覺,使他們直觀欣賞文物」,帶領參觀者從顏色切入欣賞古代文物。

收藏家傾囊捐逾百文物

藝術館館藏不少,鄭煥棠直言籌備展覽並不容易,他皺眉說:「假如只擺放數件同色系的文物,是無法帶出意義和效果的。」剛巧當時藝術館與敏求精舍會員兼收藏家鍾棋偉合辦「聚道傳承──敏求精舍六十周年」展覽,完展後二人曾碰面聊天,鄭煥棠提起藝術館正構思「顏色展」,鍾棋偉聽後十分感興趣。眼見館內合用的展品「唔夠數」,鄭煥棠便向鍾提及需要一款以青金石作染料的展品,「鍾棋偉沒有即時問可以如何幫助我們,而是默默回家,看看有什麼適用的收藏品可供給我們」。鍾棋偉將個人收藏傾囊而出,捐出逾100件文物予藝術館,館方從中再選出80件文物作「#物色」的展品,由他捐出的「郎紅釉觀音尊」正是代表了紅區主題人物郎廷極的顏色——「郎窰紅」。

冀觀眾朝歷史「多走一步」

鍾棋偉自1981年起收藏瓷器,參觀是次展覽後仍深感大開眼界,沒想到展覽會以「顏色」作主題,「以往看的博物館(展覽)都是循規蹈矩的,玉器展就是清一色的展出玉器,單色釉展就是擺滿瓷器,甚少把文物種類混在一起展出」。他認為展品分類方式「大膽」,他解釋普遍展覽只會把與螺鈿(貝殼鑲嵌)相關的展品歸類為漆器,人們多只看到螺鈿的美,忘了欣賞器物的多層黑色油漆,但藝術館就將「嵌螺鈿庭園人物圖黑漆方蓋盒」置於黑色展區中,「以螺鈿反襯出黑漆的工藝,是一個創新的想法」。

除了鍾棋偉提及的創新展覽手法,「#物色」亦給予鄭煥棠強烈的歷史感,4000多年前的白陶壺「纏繩把陶鬹」,與明代永樂皇帝用的「甜白釉暗花龍紋高足碗」同時置於白色展區內展出,「過去人們不斷追求純白和無雜質的瓷器,當中要經過多長的歷史、多少人的智慧,才能做到薄而純白的高足碗?」他表示,展覽的目標,是為觀眾帶來賞心悅目的感覺,更希望觀眾能「多走一步」,不僅單看一件展品,而是以一組組的方式來觀賞,「當一組展品擺在一起展出時,可能會引起觀眾對展品的好奇心,引起更多想法,發掘文物背後的故事」。

■展覽資訊

展覽名稱:#物色——館藏文物的色彩美學

展覽日期:

即日起至2022年3月30日(開放時間可參考香港藝術館網頁)

展覽地點:香港藝術館3樓 中國文物展覽廳

費用:免費

網頁:hk.art.museum

文:陳威諾

圖:朱安妮、陳威諾

[語文同樂 第541期]