《新聞仲裁法》修正案 今國會表決 韓反假新聞法 惹損傳媒自由爭議

韓國國會今日將就引發廣泛爭議的《新聞仲裁法》修正案立法投票表決。該法案由執政共同民主黨7月提出,宣稱旨在以懲罰手段打擊假新聞對民主社會的禍害。但法案局部內容有欠清晰和具體,國內外傳媒與人權組織對此表達憂慮,警告新法律會掣肘記者深入調查和傳媒報道,反而損害民主和新聞自由,敦促國會議員慎重審議甚至由執政黨撤回法案。最大在野黨「國民力量」指摘新法令民主倒退,揚言將以「拉布」方式拖延。

賠償金額可達相關損失最多5倍

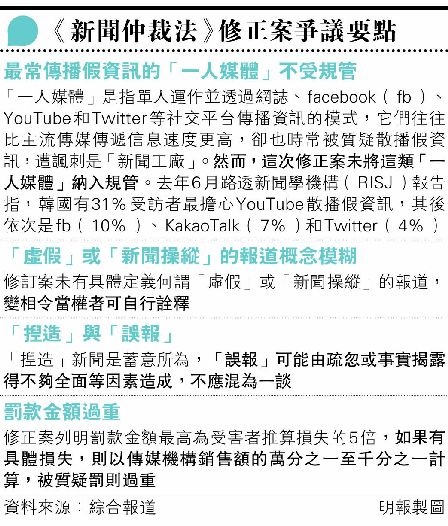

共同民主黨7月在國會提出《新聞仲裁及補救損害等相關法律》(簡稱《新聞仲裁法》)修正案(下簡稱「修正案」),聲言目標是「建立公眾對傳媒的信任和伸張言論自由的價值」。倘若涉及「虛假、新聞操縱」以至涉及「故意」或「重大過失」的捏造或錯誤報道,導致有人蒙受精神或權利上的損害,按新修正案該等人士可入稟向散播資訊者索取賠償,金額可達推算相關損失的最多5倍。修正案也要求包括網上新聞服務供應商的傳媒機構,對其涉及「故意」或「重大過失」的虛假新聞作出更正。

不過新法案觸發國內外的強烈批評。韓國國家人權委員會擔心新法限制憲法賦予的言論自由;韓國記者協會(JAK)等7個韓國傳媒組織組成的聯盟8月發表聲明,批評修正案對「故意」、「虛假報道」等字眼的概念和標準模糊,隨時淪為高壓政府箝制甚至封殺新聞的手段,令記者對敏感報道有所忌憚。

傳媒組織:罪名定義模糊

憂淪政府打壓手段

無國界記者(RSF)東亞辦事處執行長艾瑋昂(Cedric Alviani)質疑現時提出的版本隨即「開啟任意詮釋之空間」,有可能被用以向傳媒施壓。他又指出「法庭在那些敏感議題的裁決可以非常主觀」,擔心立法缺乏充分保障措施。人權觀察則稱,共同民主黨對修正案作出進一步修訂後,修正案仍未符合國際標準——媒體仍可能因輕微的事實錯誤面臨嚴重懲罰,像高額罰款等「不合比例的懲罰」會對韓國意見表達自由產生寒蟬效應。

韓有反假資訊訴求

事實查證網站冒起

韓國確有輿論聲音希望反制假資訊流傳和網絡欺凌的情况,傳媒和學術機構也建立了事實查證(fact-check)網站,尋求打擊假資訊。惟從2019年韓國女星Sulli和具荷拉先後因抵受不住網絡欺凌而自殺,到今年4月底漢江公園大學生失蹤身亡事件引發的各種殺人和人身攻擊揣測,都令民眾增加對假資訊流傳的不滿。

共同民主黨引用今年春季的民調推動上述修正案,強調近七成人認同「言論改革」、八成受訪者贊成對「報道假新聞的媒體」採取「懲罰性損害賠償」。然而,去到本月初,SBS電視台民調顯示對修正案的贊成(41.3%)和反對(45.8%)比例相差無幾。另一民調結果則指,46%受訪者認為修正案若獲通過,不良影響如侵犯傳媒自律性和編輯自主等比較大,略多於認為有正面影響者(43%)。

事件挫政府民望

文在寅支持度不足四成

另有評論質疑文在寅政府是為消減傳媒阻力才推動修例,尤其是左派政客不時指摘保守媒體惡意中傷。以文在寅政府為例,最近兩任法務部長俱因傳媒抨擊引發檢控而落台。國際新聞學會(IPI)副總監格里芬(Scott Griffen)便表示,當世界愈來愈多專制政府以打擊假新聞之名壓制言論,身為民主國家的韓國也跟隨這負面趨勢是「令人失望」。

共同民主黨2017年上台後,韓國新聞自由度有所進步,本年度「世界新聞自由指數」排行42名,高於上屆政府徘徊的50至70名之間。經歷過軍政府時期傳媒受制的壞時代,新修正案正觸動國民重視的傳媒公信力和言論自由。因此,事件不但掀起抗議聲音,更拖低政府民望。PNR上周五(24日)民調顯示,總統文在寅支持度跌至37.2%。

在輿論激烈反對下,國會原定在8月31日的表決押後到今日,惟兩大黨聯同傳媒人組成8人委員會磋商了一個月,始終未收窄彼此分歧。有學者認為,假新聞不能靠立法解決,而應由記者們緊守責任與報道價值。

(綜合報道)