浮城光影:子欲養而親忘己——《爸爸可否不要老》

【明報專訊】子曰:「父母之年,不可不知也。一則以喜,一則以懼。」正在準備文憑試的同學一定熟記這句,然而講學之時,常感覺同學對孔子此說不甚關注,畢竟這則「論孝」相對考評範圍裏其他條目而言不算特別難懂,也不因時代變化令當中觀點變得有爭議,而且同學們的家長多半仍在壯年,就難感受到「喜」「懼」的重量了。

也許同學們可從另一角度思考,將「父母之年」換成「子女之年」,則當中喜懼必更貼身、強烈——父母年歲漸長,若不幸患上腦退化症,開始忘記近人近事,最後甚至「不知」子女的年歲、身分等等,退回童年般的心智,那必然是人生最大的噩夢,也是令人苦笑的荒謬劇。面對這樣的情况,身為兒女,應如何面對?

自編自導電影 影帝影后演父女

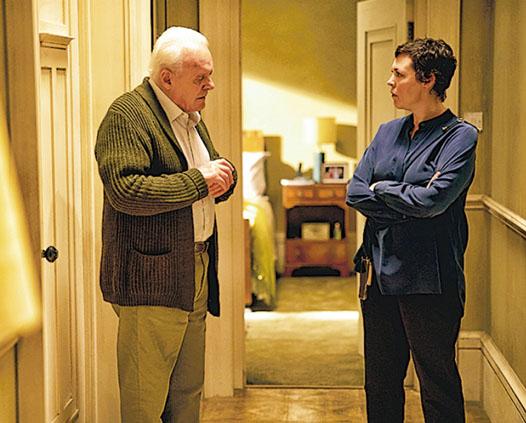

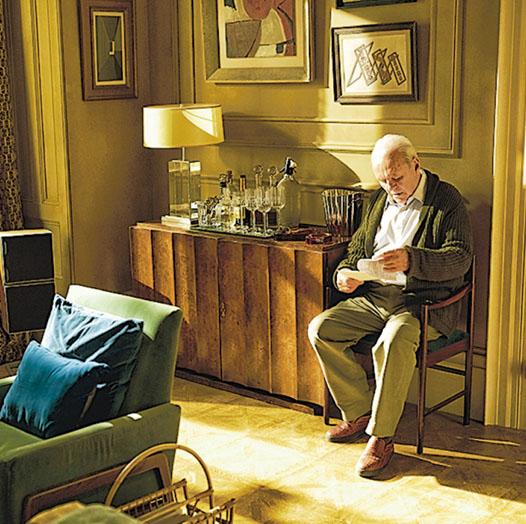

最近上映的英語電影《爸爸可否不要老》(The Father)說的正是這樣一個故事。這是法國著名劇作家科倫薩拉(Florian Zeller)創作的劇本《父親》(Le Père,2012),在話劇界屢獲殊榮,世界各地都有改編版本,香港話劇團也曾公演過,由知名演員毛俊輝飾演父親一角,廣受盛譽,這次科倫薩拉親自執導電影版,主演父女的是安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)與奧莉花高雯(Olivia Colman),分別贏過奧斯卡影帝和影后,配角也全是資深演技派,可謂鑽石級演員陣容,演繹起來自是駕輕就熟,表現爐火純青,極為感人。

香港也拍過同樣以腦退化症病人為主角的作品,近如《幸運是我》(2016),講的是獨居老病人芬姨(惠英紅飾)與偶然相識的青年(陳家樂飾)的故事,早一點則有《女人四十》(1995),主角是平民婦女阿娥(蕭芳芳飾)與腦退化的家翁(喬宏飾),情節和人物雖然大異,但共通元素都包括「照顧」,以後輩的視角,讓觀眾同情雙方的處境,感受孝道、關愛之不易︰看着眼前記憶消退智力減弱的親生父母或家中長輩,既心酸又不知如何照料,相依為命同時又互相排拒,因為病情令生活容易發生衝突,例如患者較易變得暴躁、不安,不再相信身邊人,想避開他人目光但又渴望得到關注,而子女後輩一方,既有忙碌的工作要應付,僅餘的閒暇也得全放在患者身心之上,壓力可想而知。更甚者,假如至親連自己都忘記了,又或者因為種種原因不得不將患者送到病院,就難免會自責覺得狠心拋棄了親人。同學作文常引用套語「樹欲靜而風不息,子欲養而親不在」,感慨盡孝不能遲,但看過這兩部戲,就會知道「子欲養而親忘己」也許是更可怕的情况。

以患者視角呈現「超現實日常」

《爸爸》特別之處,在於難得以患者的視角,表現他們的世界。同學觀影初段或會感到迷惑,因為男主角的居所,彷彿轉個鏡頭就略有不同,而同一場戲中,女兒、女婿、醫護等角色忽爾會換了演員,因為腦退化症患者不單單只是失憶,而是對時間、空間的感知都逐漸喪失,認不到模樣,分不清日夜,他們每日耳聞目睹的就像超現實電影,不是會出現怪誕幻覺和異象的那種,而是簡單一下剪接,就跳到了另一個時空,表面上與平常無異,但一切都不再是熟悉的,甚至會質疑自己是誰、認識的人是否真實。過往的電影很少呈現患者的視角,最可憐的是他們並非不察覺自己變化(儘管有時不願承認),而是非常清楚自己的命運,終要迎向無盡的孤獨。《爸爸》故事峰迴路轉,沒有墮落煽情劇套路,既令人緊張心寒,也不禁思懷父母晚年與個人餘生,看過以後,大抵會對「父母之年」一句更有會心。

.陳廣隆 - 中文教師,影評人,「香港粵語片研究會」及「香港電影評論學會」成員。著有《誰是金庸小說武功第一人?》。

文:陳廣隆

圖:《爸爸可否不要老》、《幸運是我》、《女人四十》劇照

[語文同樂 第501期]