透視自然:東南亞野生生物 走私猖獗

【明報專訊】新型冠狀病毒爆發,再次喚起全球對盜獵及野生生物貿易的關注。事實上,非法野生生物貿易除了對人類健康帶來風險,亦進一步威脅全球的生物多樣性。世界自然基金會香港分會一直與亞太區內各分會及野生物貿易研究組織(TRAFFIC)攜手打擊區內涉及野生動物的罪行。

文、圖:世界自然基金會

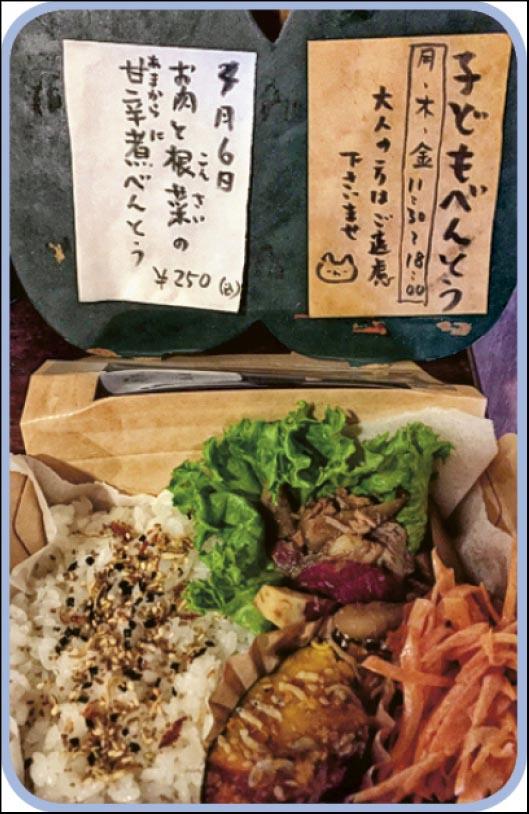

TRAFFIC 2020年2月發表《東南亞:野生生物貿易的中心》研究報告,分析最近數十年的東南亞非法野生生物貿易案件,並列出多種被嚴重販運的陸上動物。報告指出,於2017至2019年間,在馬來西亞、新加坡及越南共檢獲超過9.6萬公斤穿山甲鱗片。除穿山甲外,也有大量象牙、豬鼻龜及各種鳥禽被不法分子販賣。可悲的是,雖然報告已列出大量的動物數字,但只是整個非法貿易鏈的冰山一角。東南亞非法野生生物貿易與犯罪集團的關係千絲萬縷,加上部分國家貪污成風及執法不力,非法貿易規模之大,恐遠超外界想像。

「金三角」走私動物活躍地區

東南亞的野生生物貿易主要活躍於「金三角」地區。所謂「金三角」是指泰國、緬甸及老撾接壤的邊境地區,位於中南半島中心,它與周邊的大湄公河地區不僅是野生動物產品的主要產地,亦是全球動物走私的主要目的地及通道。「金三角」地區遍佈大大小小的賭場、度假旅館、酒店、市場及餐廳,這些地方均會公開販賣被當作寵物的野生動物,以及由象牙及犀牛角等瀕危動物身體部分造成的飾物。即使在較偏遠的地區,遊客亦可輕易找到各種野生動物產品,餐館也不乏野味供應。「金三角」地區的法律落後,市場運作幾乎毫無監管,非法野生生物貿易問題根深柢固,規模日見龐大。隨着互聯網發達,部分野生生物更被轉移到網上銷售,令執法更添難度。

截斷非法貿易鏈 香港擔當重要角色

香港奉行自由貿易政策,加上鄰近中國內地這個主要市場,一直是國際走私野生生物的熱門中轉站。作為野生生物貿易樞紐,香港在阻截走私及打擊金融犯罪活動上擔當關鍵角色。2020年4月底至5月初,海關先後偵破兩宗歷來最大宗的受管制乾魚翅走私案,各檢獲約13噸懷疑受管制瀕危物種的乾魚翅,市值共約860萬元。可見香港在截斷非法貿易鏈和打擊走私網絡上,處於重要的位置。

世界自然基金會香港分會促請香港政府將非法野生動植物貿易及其相關罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》(OSCO)附表一,以打擊走私及相關貪污行為;並與金融機構合作,透過反洗錢工具緝捕犯罪集團的主腦和買家。本會認為,政府應投放更多資源在執法、檢控及調查方面,改善情報交流,以及投資新型DNA收集技術,令執法機關能更快捷及有效地檢驗懷疑瀕危物種樣本,加強偵查非法購買、出口或再出口的野生物種產品。同時,港府應與國際機構合作,遏止不法之徒利用香港轉運全球受威脅物種,防止香港成為野生生物罪案溫牀,以維護其亞洲國際都會的聲譽。

[通通識 第653期]