生活關鍵詞:武漢肺炎,香港紙貴? 不過是一個名字罷了

【明報專訊】世界衛生組織為了避免「污名化」某個地區,正式將新型冠狀病毒肺炎命名為COVID-19,當中CO取自Corona(冠狀)、VI取自Virus(病毒)、D則取自Disease(疾病),而19代表病毒於2019年出現。有云「說者無心,聽者有意」,這完全取決於主觀感受,有時人們過度解讀或反應都使事物變得帶有惡意。我們又來看看古代有沒有什麼地方曾經被人「讚頌」或「詆譭」。

洛陽紙貴

「洛陽紙貴」這個成語,典出《晉書.文苑.左思傳》,文學家左思生活於西晉時期,自小學書法及彈琴,可是生性頑皮,無心向學。有次,左思的父親與朋友聊天時感慨兒子不才,擔憂他長大沒出息。左思聽後立志發憤學習,不讓父親失望。及後他用一年完成《齊都賦》,又用十年精心撰成《三都賦》。《三都賦》受到當時文壇名人張華及皇甫謐好評,為他寫序,令《三都賦》名聲大噪,富貴人家爭相抄閱。因抄寫者眾,京城洛陽的紙張供不應求,導致全城紙價飛漲。「洛陽紙貴」一詞後來引伸比喻稱讚他人作品傑出,文章寫得好,著作有價值,引來大家爭相閱讀。

大宛駿馬

馬在古代的地位舉足輕重,古代戰爭中,馬匹是其中一個用來衡量國家強弱的標準,軍隊會運用馬戰車、騎兵。馬政成為朝廷重要一環,如王安石變法之一的「保馬法」,政府鼓勵人民代養官馬,凡願意養馬的,由政府供給馬匹,或出錢讓人民購買;養馬的要確保馬匹健壯,否則會被罰款,養馬變為全民運動。《史記?大宛列傳》載,漢朝張騫出使西域時曾到大宛國,發現那兒的馬威武雄壯,流出來的汗像血一樣,命名為「汗血馬」。杜甫〈房兵曹胡馬〉:「胡馬大宛名,鋒棱瘦骨成。竹批雙耳峻,風入四蹄輕。」他看到一匹來自大宛的駿馬,精瘦筋骨有如刀鋒般分明,兩隻耳朵像被劈開的竹一般聳立,四蹄又如風輕快地奔馳。

黔之「廢驢」

中國各省都有簡稱,湖北省簡稱「鄂」、廣東省簡稱「粵」、福建省簡稱「閩」,而貴州省簡稱「黔」。柳宗元寓言《三戒?黔之驢》,故事就是發生在一個名為「黔」的地方。此地本來沒有驢,有日有人用船把一頭驢運進「黔」,把牠放置在山腳下,當地的老虎看到從未見過的動物,以為是何方神聖,不敢靠近。驢叫了一聲就把老虎嚇得半死,慌忙逃跑,以為驢要襲擊牠。老虎觀察久了,發現驢並無什麼特殊技能,於是故意走近驢子試探。驢子被激怒,便用腳踢向老虎,老虎看了甚為歡喜,知道驢子雖然身形龐大,卻只有這般本領,最後把驢子吃掉。這正是「黔驢技窮」的典故,「黔」的實際位置已無從稽考,亦非重點,柳宗元只是借驢被老虎吃掉的故事,道出人要懂得藏愚守拙、不應虛有其表的道理。

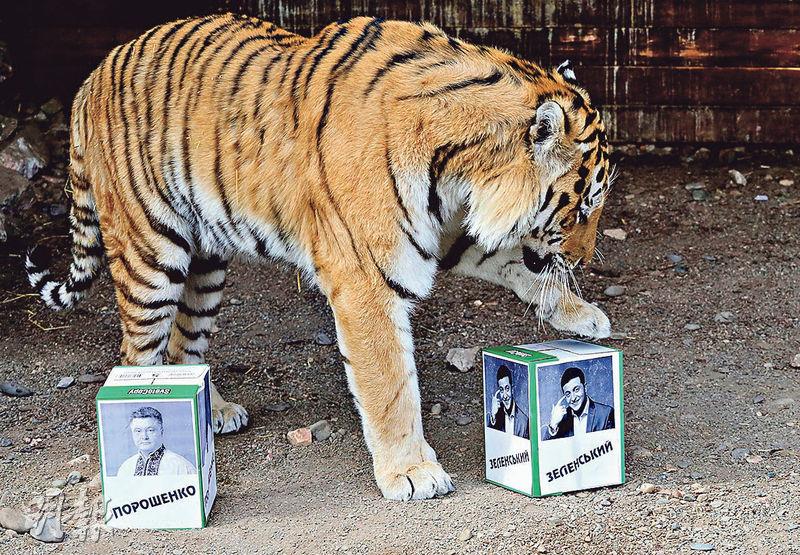

平陽弱虎

平陽縣是中國浙江省溫州市轄下的五個縣之一,有言「虎落平陽被犬欺」,究竟平陽是什麼鬼地方,令勇猛頑強的老虎變成溫馴的「跳跳虎」?其實此「平陽」非彼平陽,亦非春秋時期秦國都城平陽城。這裏的平陽是指地勢平坦明亮的地方,原本居處山林的老虎,擅於利用草木隱身,埋伏叢林之中突襲獵物,然而一旦離開深山到平原地區,就失去了地形環境的優勢,會被犬欺負。古訓《增廣賢文》言「龍游淺水遭蝦戲,虎落平陽被犬欺」,《西遊記》亦見同句。前句以龍作比喻說明同樣道理,古代四大神獸之一的龍游到淺水,沒有足夠的水而落得遭蝦戲弄的田地,意指強者一旦失勢,也會遭到弱者欺負。

長安「二世祖」

中國歷史書中常見「長安」,西漢、新莽、隋唐等朝代都曾定都於此,更是世界四大古都之一。「長安」為西安的古稱,據地理古籍《三輔黃圖》所言「漢高祖有天下,始都長安,實曰西京,欲其子孫長安都於此也。長安本秦之鄉名,高祖作都。」長安本是秦代其中一個鄉的名稱,在漢高祖劉邦得天下後,定都長安,寄意後裔能夠繼承萬世基業。然而,古代對「長安少年」有種標籤,明代宋濂《杏庭摘稿》謂「燕姬越女,巧自炫鬻於春風之前,冀長安少年,為之一顧。」指美女故意炫耀賣弄自己,為博長安少年的賞識,故「長安少年」意謂都城裏生活豪奢、放浪輕浮的富家子弟,意近今天的「二世祖」。若長安少年還在世,得悉自己被人貼上這樣的標籤,定會氣得暴跳如雷呢。此外,古代亦有「五陵年少」的說法,「五陵」有如今天的「高尚住宅區」,那裏的人比得上「長安少年」。

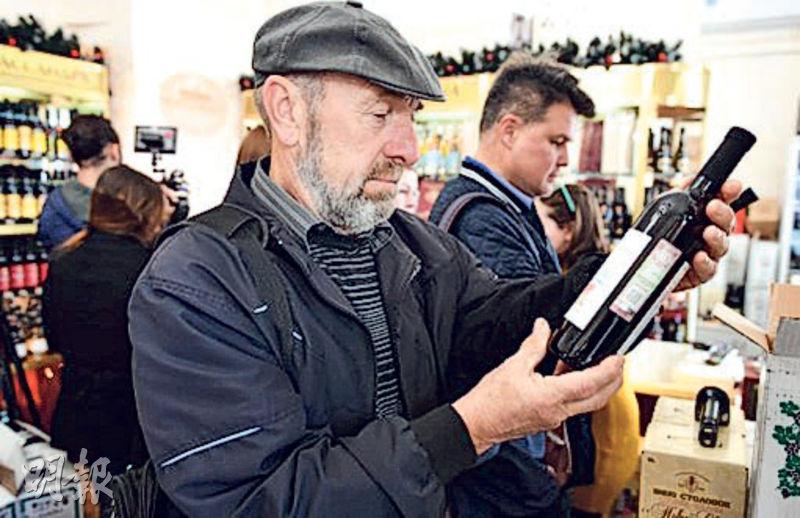

酒是故鄉醇

清名人人心慕力追,污名大家卻上推下卸,雖為人之常情,卻是合情不合理。聞名全球的比利時巧克力,令遊客慕名而訪的中國大熊貓,台灣遠近馳名的珍珠奶茶,相信當地人以此為榮。古人不論文人俠客,酒彷彿是聚會中不可或缺的。古代蘭陵酒亦是舉世聞名,詩仙李白是它的「忠實擁躉」。李白〈客中行〉正是讚美蘭陵酒,「蘭陵美酒鬱金香,玉碗盛來琥珀光」,描繪出蘭陵出產的美酒,帶着陣陣的鬱金芬香,盛在玉碗裏,透出如琥珀般晶瑩的顏色,讚美了蘭陵酒的清醇。《本草綱目》亦言「入藥用東陽酒最佳,其酒自古擅名」,東陽酒即金華酒,古蘭陵也,亦即李白筆下所指的「蘭陵美酒」。蘭陵釀造的酒備受推崇,被稱為「酒鄉」也不為過。

■知多點

古代文字獄

文字獄是古代君王對文人的政治迫害,亦是佞臣逼害異己的手段之一。明清時期的文字獄甚為嚴重,明太祖時期,朱元璋因出身寒微,當過盜賊和尚,故屢興文字獄。如〈萬壽賀表〉一文中「體乾法坤,藻飾太平」八字,「法坤」與「髮髡」同音,被認為是訕笑朱元璋當和尚;「藻飾太平」亦被解讀作「早失太平」,作者最後被處死。故文人都有避諱,寫作時會避開皇帝名字中的字及同音字。因自卑而多疑、杯弓蛇影,過於敏感地認為別人是在諷刺,恐怕以後連「溫習」都會成為禁語?

文:何雋彥

圖:資料圖片、路透社、香港賽馬會、法新社

[語文同樂 第430期]