人物例子庫:盧煜明:科學是尋找永恆的真理。

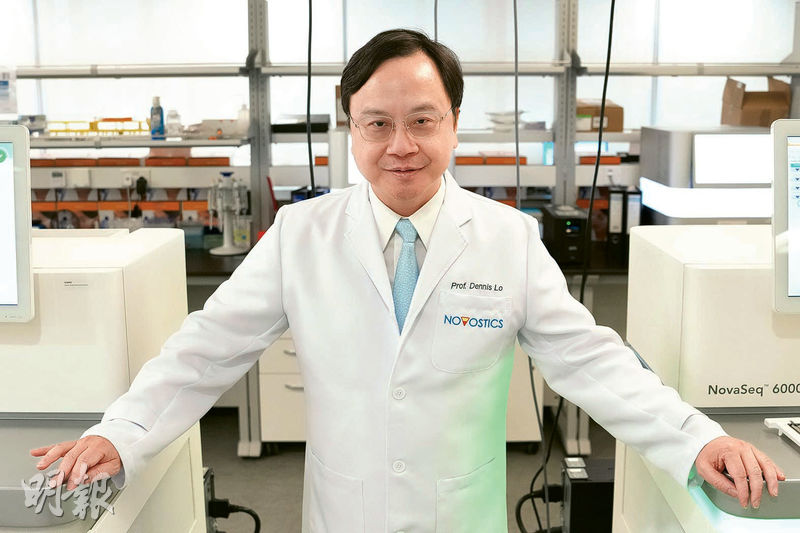

【明報專訊】人稱「無創產檢之父」的著名分子生物學臨牀應用專家盧煜明將於明年1月接任香港中文大學校長,他在觀看電影《哈利波特》時發現破解胎兒DNA的奧秘,並研發出早期癌症檢測技術,這個被譽為「最接近諾貝爾獎港人」的醫生兼科學家,如何創造醫學科研奇蹟?

「科研就是把意念變成實質」

「A picture is worth a thousand words」(一圖勝千言),盧煜明在訪問中憶述父親說過的一句話。父親盧懷海是1970至80年代香港政府精神科總顧問醫生,對盧煜明影響深遠。盧煜明小時候常見父親在家演練學術會議的講辭,自小已聽聞不少醫學名詞,培養出對生物學和醫學的興趣。

盧懷海不止鼓勵盧煜明學習科學,也建議他鑽研繪畫和攝影,日漸喜愛攝影的盧煜明因而練就出藝術觸覺,間接影響他往後對科研的看法。他說科研就是把意念變成實質的過程,「攝影也是一樣,你看到一個風景、一個影像,彷彿虛無縹渺,但攝影把它固定下來,變成自己歷史的一部分」。他認為科學是種藝術,應從生活中探尋相關知識與藝術,並好好享受。

「對於研究,那是我生命的一部分,我不覺得那是工作。」

對盧煜明而言,科研並非工作,而是生活的一部分。一煲即食麵、一齣電影,都是他突破思想界限的觸發點——中學畢業後他負笈英國,先後取得文學士、內外全科醫學士學位。他在醫科生實習期間了解到「羊膜穿刺術」(俗稱「抽羊水」)會增加流產風險,促使他提出透過孕婦血液檢驗胎兒的構想;20多年前某日煮即食麵,他靈機一觸想出從孕婦血漿提煉胎兒DNA;後來再從電影《哈利波特》獲得繪製胎兒全基因組圖譜的靈感,最終研發出無創性產前診斷技術(NIPT)。

盧煜明相信科研需要創意,也應與藝術結合,近年他又從一幅插畫獲得另一項醫學科研靈感,「這幅畫的火車路軌就像DNA,旁邊的信號燈象徵疾病信號,如某種癌症;當信號燈欄柵放下時,DNA會被切開,那麽是否有方法可以藉DNA斷開方式來判斷一個人是否罹患癌症?」他由是做測試證實自己的假設,將無創產檢技術延展至癌症檢測,研發出全球首款可一次過檢測50多種癌症的無創篩查產品。突破的科研發明,令盧煜明獲得有「科學界奧斯卡」之稱的2021年科學突破獎——生命科學獎。

「(獲得成果)1%是因為你很聰明,但99%是需要辛苦換來的。」

然而,單憑熱情無法攀上學術高峰,獲國際榮譽與肯定之前,盧煜明其實在科研之路上踽踽獨行8年之久。「有人說『做研究可能1%是(來自)inspiration(靈感),但99%是perspiration(努力)』,即是指(能獲得研究成果)1%是因為你很聰明,但99%是需要辛苦換來的。」他以這番話,總結自己在1989年至1997年間研究停滯不前的歲月。1989年剛當了一年實習醫生的他放棄受訓「正途」,重返牛津大學修讀博士學位,全職投身研究;3年後研究毫無突破,他面對現實,重操行醫本業,邊兼顧實習和考試,邊繼續研究。至1997年,盧煜明回港在中大醫學院繼續科研工作,此時研究才開始取得突破進展。

「科學是尋找真理,而且是尋找永恆的真理,我覺得如果能找到(答案)是一種榮幸。」盧煜明說。他在獲得科學突破獎後表示,自己的科研成果獲全球廣泛應用,幫到無數家庭,感到非常鼓舞。他希望未來有更多年輕人投身創新科技行列,一起努力改變世界。

文:鍾美㼆

圖:資料圖片

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第733期]