魚排首獲有機認證 養珍珠貝食用 30萬隻最快下月售 平過進口帆立貝可製XO醬

【明報專訊】昔日香港養珠業興盛,其後隨着漁業沒落而式微,至近年再有港人重新在魚排養珠,主要「借貝取珠」。有海魚養殖戶另闢蹊徑,斥資近百萬元引進日本養殖貝類技術,以位於沙頭角吉澳、香港首個獲有機認證的魚排養殖本地品種「馬氏珍珠貝」,令這種海產「睇得又食得」,首批30萬隻珍珠貝最快下月推出,供應海鮮市場及製作XO醬。

明報記者 馬耀森

選址吉澳 最北水域水質佳

政府基於環境影響理由,自1990年代停止簽發新海魚養殖牌照,至2014年再以先行計劃重新向個別養殖場發牌。香港漁民團體聯會副主席羅廣財養魚逾30年,認為本地魚排養殖業長遠要升級轉型,提升競爭力,於2018年在位於新界東北的吉澳試驗養殖首批珍珠貝,去年推出約3萬隻。養殖場今年中獲香港有機資源中心的有機認證,是本港首個獲有機認證的海產養殖場,最快下月推出約30萬隻珍珠貝。

羅廣財的養殖場位於吉澳的澳背塘,遠離市區,水質清澈。他說,有機養殖對水質要求甚高,他於籌備養殖珍珠貝初期,花了不少時間尋覓合適地點,包括大埔三門仔、榕樹澳、西貢鹽田梓等,最後到吉澳,剛好有漁民退場,將牌照轉讓給他,於是在澳背塘開設全港首個有機養殖場。他說澳背塘位處香港最北水域,水流較急,水體交換較快,海水溶氧量亦較高。

毋須餵糧 成本較養魚少八成

羅說,近年業界飼養海魚成本不斷增加,購買魚苗已涉一定成本,「一條石斑苗要十幾元」,外國入口的魚糧成本亦高,「優質的有機魚糧每公噸逾萬元,如遇上天災,隨時血本無歸」,故他挑選「馬氏珍珠貝」養殖,因屬本地原生品種,適應本地水質及氣候,加上貝類生物是濾食性,進食水中微生物,毋須餵糧,整體成本較養魚少逾八成,認為本港漁民長遠如要升級轉型,可選擇養殖珍珠貝。

斥資百萬引進日本養貝技術

為提升飼養珍珠貝的效率,羅斥資近100萬元,從日本引入洗貝船及養殖珍珠貝的長方形網架,每行6至8隻,排滿8行,放在1至2米水深。他說,傳統會以圓桶形網籠飼養珍珠貝,但珍珠貝擠在籠中,生長速度各異,體型參差;至於日本研發的長方形網架,珍珠貝垂直一排排放入水中,避免重疊,每隻珍珠貝均可攝取相若分量的微生物,去年試驗結果顯示日本方式養殖珍珠貝較理想,存活率達八至九成,每隻珍珠貝體積相若。他又說,珍珠貝在水中生長一段時間後,殼面會依附藤壺等影響珍珠貝生長,以往要以人手除去這些「多餘」的生物,甚為費時,於是從日本訂購洗貝船,其配備高壓水槍與運輸帶,可在養殖珍珠貝的網架之間駛過,只需一人之力就可將網架提起上水,以高壓水槍將附在網上附生生物清除,迅速放回海中,既可提升效率,亦可節省人手。

昔日本港養殖珍珠貝只取其珍珠,羅廣財稱,現時他飼養珍珠貝是供食用,但本地品種的珍珠貝體積較小,每隻直徑約8厘米,肉不及扇貝多,「唔係啖啖肉」,味道卻濃郁,不但可作海鮮進食,亦可製成XO醬,他會交由漁護署的魚類統營處銷售,以及與本地廠商合作製作XO醬,暫未為珍珠貝定價,相信較進口的帆立貝便宜。他又稱,本地珍珠貝由落苗至成熟約10個月至1年,即每年只有一造,現時在澳背塘養殖的30萬隻珍珠貝預料下月推出市場,若反應理想,明年可增產1倍至60萬隻。

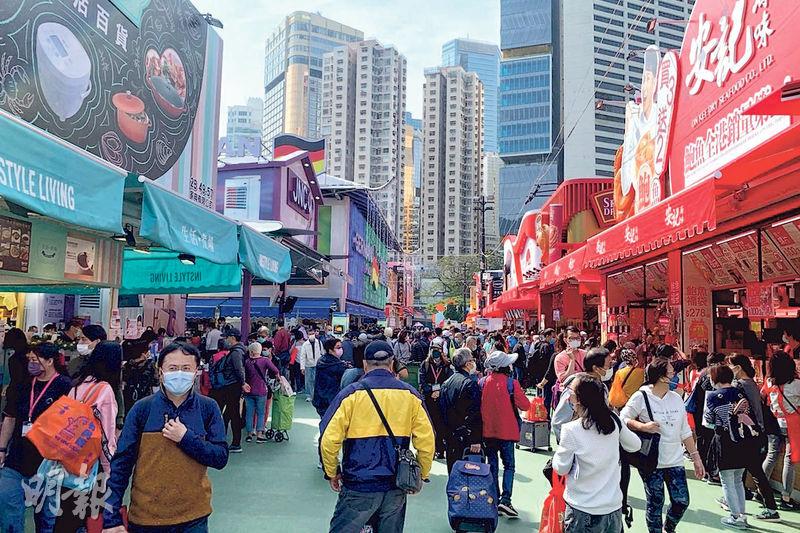

上月在赤柱廣場舉行的本地有機水產節曾展出該魚排養殖的珍珠貝,以蒜茸粉絲蒸煮。

(城市保育)