周圍「中」:搞出個大頭佛!

【明報專訊】起源於古印度的佛教,於東漢時期傳入中國後有眾多善信。在日常生活中,我們更有不少和「佛」身體有關的成語、俗諺呢!

佛的「頭」愈大=麻煩愈多?

俗話「搞出個大頭佛」意思是所做的事出錯,結果帶來了大麻煩。為什麼大頭的佛會等於大麻煩呢?有兩種說法。

第一種說法,與如來佛祖無關,而與舞獅有關。在廣東地區如佛山等,傳統的舞獅表演會有一個戴了佛像頭套的人,先走在前面。這個角色稱作「大頭佛」,當他出場之後,負責舞獅、敲鑼打鼓的人就會跟着出來,看起來就是由「大頭佛」引領,由此引申指「大頭佛」帶來一堆麻煩。

另一種說法,是指在製作佛像時,頭、身比例要合宜,當佛的頭製作得過大,佛身未能支撐,或不懂得要按比例製作佛頭和佛身,結果難以完成佛像,引申指「大頭佛」是沒法處理的難題。廣東話有一個說法「頭都大」,指事情難以解決,也有表示麻煩之意。

佛的「面子」大

誰要敬三分?

「不看僧面看佛面」這俗諺的意思是,有人要做事不賣別人的帳,但同場如果有第三個較具聲望,或令人信服的人在場,說出這句話,就是提醒對方做事前看第三者的情面再三思。「僧」指的是僧侶,信奉佛教的弟子也稱為僧,佛是僧的信奉對象,當然比僧還具威望了。《西遊記》中孫悟空求菩薩救他的師父唐三藏時便說過這樣的話:「菩薩你卻也多疑,正是『不看僧面看佛面』,千萬救我師父一難吧!」意思就是看在佛祖的情份上,請菩薩救師父一命。

佛口講佛心?

成語說「口不對心」、「口是心非」,指的是嘴上說一套,但心想的卻是另一套。原來,「佛口」也不一定有「佛心」,成語「佛口蛇心」指的是有些人嘴巴上說好話,但心腸歹毒。佛的形象正面,充滿美善,「佛口」、「佛心」等指美言和心善,但卻不是每個人都有佛祖心腸呢!「佛口蛇心」出自宋代紀錄佛僧言行的《五燈會元》,提醒大家不要只聽好說話,因為人的話語和內心未必一致,別輕易相信人的美言,還得觀其行呢!

心急時抱佛腳有用?

明天要默書了,今晚睡前才努力溫習,時間非常緊逼啊!這稱為「臨急抱佛腳」。據指在佛教盛行的地方,曾有犯事者將被判刑,他跑到寺中,抱佛腳懺悔,並表示要出家為僧贖罪,官員最後赦免他的死罪。後來人們便用這句表示在非常遲、緊急的情况下才作出補救。唐代詩人孟郊〈讀經〉也說過:「垂老抱佛腳」,說自己年紀很大才學習佛理,是比別人遲的意思。

北宋劉頒的《中山詩話》寫下一則趣事,北宋名臣王安石想年老後成僧,便拋下一句:「投老欲依僧。」客人幽他一默,說他是「急則抱佛腳。」王安石跟客人說,他說的是古詩;客人也回嘴:「我這句也是俗諺!將你的『投』及我的『腳』字去掉,只剩『老欲依僧,急則抱佛』就是很好的對句了。」

■考考你

我們平日還會用到不少有「佛」字的用語,你又知道多少?請在橫線填上適當的用字,然後在括號內填上正確意思的代表字母。

1. 佛都有___( )

2. 借___敬佛( )

3. 送佛送到___( )

4. 放下___ ___,立地成佛( )

A. 以放下宰殺牲畜的刀比喻人改惡從善,決心改過成為好人

B. 做好事做到底

C. 借別人的事或物來做人情,也作轉贈的意思

D. 人或事情發展至很壞,令慈悲的佛也發火了

(答案見另文)

■語文小錦囊

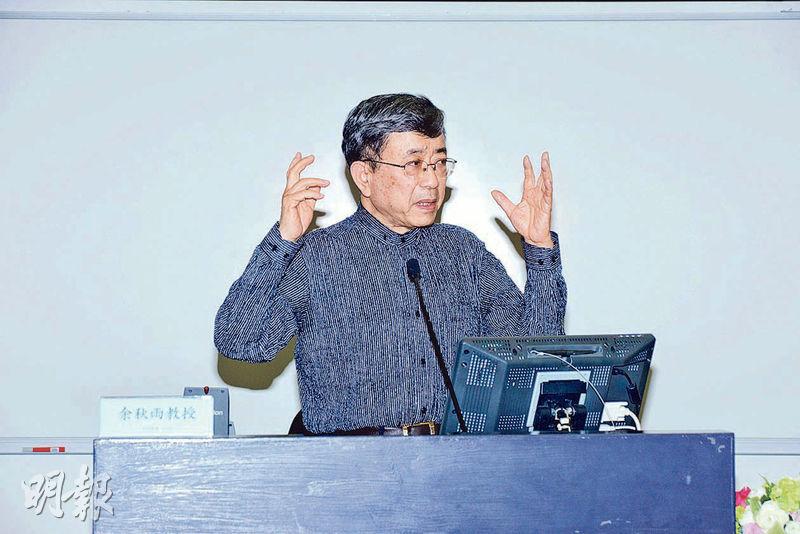

作家話

「廟中沸沸揚揚,佛號如雷,香煙如霧。莊嚴佛像下,緇衣和尚手敲木魚,巍然端然。」

——余秋雨〈廟宇〉

余秋雨是中國著名的散文家,著名作品有〈山居筆記〉、〈文化苦旅〉等。在散文集〈文化苦旅〉中,〈廟宇〉寫下他對佛寺的回憶,他小時候曾被人抱走,那人逃進廟宇後,被內裏的氣氛影響,因而沒有對他作任何傷害。這又算是「看佛面」的舉動嗎?

節錄

不知幾個月後,廟中有一節典,四村婦人,皆背黃袋,衣衫乾淨,向廟中趕去。廟中沸沸揚揚,佛號如雷,香煙如霧。莊嚴佛像下,緇衣和尚手敲木魚,巍然端然。這兒是人的山,人的海,一人之於眾人,如雨入湖,如枝在林,全然失卻了自身。左顧右盼,便生信賴,便知皈依。兩膝發軟,跪向那布包的蒲團。

鄰家有一幫會中人,一日缺錢,闖入我家,抱我而走,充作人質,以便逼索。家人哀求追趕,無濟於事。村間一二叔伯大聲呼叫,只換得他大步逃奔。他抱我躲進了廟會的人群,擠擠挨挨,東張西望。

他從未進過廟宇,從未見過如此擁擠的人群。他的步子不得不放慢,漸漸端詳起四周的奇景。佛號浩蕩而悠揚,調節着他的鼻息,眾人低眉垂目,懈弛了他的對抗。他懷抱我的手勢開始變得舒適,宛若一個攜嬰朝拜的信士。當他擠出廟門,就像成了另一個人,笑咧咧的,走進我家,把我輕輕放回搖籃,揚長而去。我的嘴裏,咬着一支土制棒糖。——節錄自余秋雨〈廟宇〉

■學一學

對偶

上文內有不少四字的句子,有結構相似如「佛號如雷,香煙如霧」、「如雨入湖,如枝在林」等句。兩句的相似結構句子,稱為「對偶」,可以增加行文的節奏感,令文章更優美。

■試一試

請以對偶寫作手法,記述某天發生的一件小事。

[智叻中文Smarties' 第472期]