時事議題:社交媒體侵犯私隱?

【明報專訊】由即時通訊到消閒娛樂、購物營商以至工作聯絡,我們的生活已與社交媒體密不可分。社交媒體的內容由用戶發布或編輯,門檻不高,同好更可集結成群。近年社交媒體的規模及重要程度日漸擴大,為生活帶來便利的同時,亦引起侵犯私隱甚至影響言論自由的爭議。

■社交媒體引爭議

1.被指言論審查

2021年1月6日,數以百計示威者越過美國國會山莊外防線,闖入國會大樓及議員辦公室等地,要求推翻美國大選結果。警員擎槍阻止,又以催淚氣體驅趕,事件持續近4小時平息。其間特朗普曾在Twitter呼籲支持者「回家」,以維持和平、法律與秩序,但仍堅稱自己本應大勝,斥選舉涉舞弊,又稱了解支持者的傷痛。

事件過後,社交媒體巨擘Twitter、facebook及旗下Instagram均暫時封鎖特朗普的帳號,Google亦宣布暫停其YouTube帳戶。Twitter更宣布永久封鎖美國時任總統特朗普的帳號(@realDonaldTrump),稱因有進一步煽動暴力行為的風險。特朗普2009年起啟用的Twitter帳戶,有逾8800萬追隨者,他任總統時經常率先透過Twitter公布重大政策、決定及論政,被指「以Twitter治國」,他亦屢次被批評在Twitter發布假信息及陰謀論。封殺他及其支持者的帳戶和平台,引起美國大批特朗普支持者不滿,紛紛「轉會」至其他平台,禁言事件亦令人關注社交媒體言論審查。德國總理默克爾透過發言人稱Twitter做法有問題,並認為限制言論自由的措施應基於法律框架及立法機關進行,而非由社交媒體管理層自行作出。

現時社交網站出現的內容主要有賴相關網站自行監管,如YouTube自訂不能上傳仇恨或極端主義言論等。2019年3月新西蘭清真寺恐襲槍手利用facebook直播17分鐘行兇過程,影片24小時內被上傳了150萬次,事後全球多國領袖均呼籲社交媒體公司必須對平台發布的極端主義內容承擔更大責任。不過,facebook創辦人朱克伯格同月撰文指出,社交平台企業不應獨自承擔監管責任,政府及監管機構應扮演更積極角色。

2.外泄用戶私隱資料

facebook不時被抨擊侵犯用戶私隱,2018年3月facebook被揭發讓政治顧問公司「劍橋分析」(Cambridge Analytica)擅取用戶資料,facebook透露受影響用戶達8700萬。《華盛頓郵報》報道,數以千計程式開發商如FarmVille和交友應用程式Tinder的開發商等,也曾獲得大量facebook用戶的數據。

美國聯邦貿易委員會(FTC)2019年7月公布,與facebook就此次用戶資料外泄達成和解協議,facebook同意支付50億美元(約390億港元)罰款,以換取當局停止調查,是FTC歷來開出最大額的民事罰款。

facebook過去一直否認收集用戶語音檔,2019年8月彭博社引述知悉工作情况的消息人士報道,facebook曾聘請數以百計外判員工將使用旗下服務錄下的語音信息抄成文字紀錄。facebook其後確認曾有其事,當中涉及facebook messenger功能,但聲稱已暫停有關做法。

3.演算法引致同溫層效應

社交媒體向來透過演算法及大數據,了解用戶使用不同程式和瀏覽網站的習慣,並針對個人喜好推薦貼近用戶口味的帖文、影片及廣告,吸引人們點擊廣告以賺取廣告費。香港青年協會媒體輔導中心撰文稱,網絡平台已成為人們接收資訊的主要途徑之一,如長期接收單一角度及經篩選的資訊,用戶會處於相對封閉的環境,誤以為自己的意見與主流觀點及事實相符,對事實缺乏全面認知,或錯判形勢。

香港中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機2018年6月撰文指出,2016年美國總統選舉中,《衛報》經詳細分析認為,facebook所用的演算法提倡陰謀理論,而YouTube播放的內容是「被扭曲了的近似現實」。facebook和YouTube否認上述指控,但稱會改善演算法的運作,包括增加人手監察內容。美國參議員Mark Warner表示,YouTube等公司所用的演算法有嚴重問題,傾向發放令人不安的內容,而且容易被人操控。

廣告營銷課程講師Bernie Wong則於《明報》撰文指出,撇除時事,將消費者放在同溫層是常用的營銷策略,大眾亦相對容易接受,如喜歡貓的「貓奴」互相分享養貓資訊,於內容專頁和社群凝聚同好。

4.虛假資訊、仇恨言論氾濫

社交媒體用戶可隨意發布資訊,然而社交媒體亦被指虛假資訊及仇恨言論氾濫,加劇社會撕裂。2021年1月初美國國會山莊騷亂中,示威者被指透過Gab和Parler等極右者使用的社交網站,分享如何避開警察、帶什麼工具撬門等資訊,最少10多人發布持槍進入國會大廳的內容。香港青年時事評論員協會副主席陳志豪撰文指出,特朗普支持者衝擊國會事件是「社交媒體公司長年累月漠不關心,任由仇恨言論在社交平台蔓延」的惡果。

香港浸會大學傳理學院2020年12月宣布成立事實查核中心,負責管理營運的助理教授曾姿穎表示,假新聞主要在社交媒體出現,該些假資訊容易引起很多正評或負評,當中較多涉及中美政治內容。浸大傳理學院助理教授張引說,社交媒體成為傳播假新聞的主要渠道,因網民傾向「相信自己願意相信的資訊」。

該中心發布的內容錯誤報告包括facebook專頁「今日正言Today Review」的一則帖文,該文稱法國知名遺傳學家卡恩(Axel Kahn)說「如要我要接種新冠疫苗,肯定選擇中國的」。經熟悉法語者協助查核後,卡恩在法國時事節目並非直接說「肯定選擇中國的」,帖文為錯誤內容。

2019年新加坡《防止網上虛假資訊和網絡操縱法案》(POFMA)生效,允許政府部長下令新聞媒體、社交媒體用戶或平台,標示其頁面或帖文含有虛假陳述,並加上政府事實核查網站的連結,違者可罰款甚至入獄。facebook和其他權益組織批評該法損害新加坡言論自由。新加坡律政兼內政部長尚穆根則斥社交媒體應對假新聞時「利益凌駕原則」,常出現假新聞的平台有着依賴「吸引注意力」的商業模式,故這項立法有必要。

■社交媒體 X 社會政治參與

社交媒體開放自由、互動強、突破時間地域的特質,近年成為青年加強社會政治參與的渠道之一。

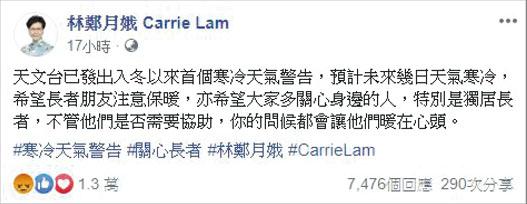

政府發布政策

本港政府不少部門有於社交媒體開設戶口,發布資訊及與市民互動。香港青年協會青年研究中心青年創研庫2020年4月發表《善用社交媒體提升管治》報告,指出綜合學者意見,政府或決策制訂者使用社交媒體對管治帶來若干好處,如應對危急事件時,可利用社交媒體使用量高、傳播速度快的優勢,快速地向公眾說明政府應對措施,其次亦能靠社交媒體掌握民情、促進公眾參與及提高施政水平。

該報告於2020年2至4月訪問1028名15至34歲青少年,當中有93%(952名)曾在社交媒體上接觸特區政府資訊。在曾於社交媒體接觸政府資訊的青少年中,43.3%表示他們經常(14.1%)或間中(29.2%)利用表情符號回應政府當局的帖文。然而,有69.2%受訪青少年認為政府應用社交媒體只「停留資訊發放,缺乏互動」,55.9%認為當局「資訊更新不夠快」。

香港恒生大學傳播學院助理教授胡欣立等學者2021年1月於《明報》撰文表示,反修例運動期間,不論是特首或處於風口浪尖的警務處facebook專頁,其文字圖片大多重複着新聞稿的官方發言,而留言則多屬網民怨懟,兩者欠缺溝通。

成青少年參與社會事務平台

中大香港亞太研究所轄下青年研究中心於2016年10月24日至11月24日,隨機電話訪問829名15至29歲香港居民,發現有46.4%受訪者以社交媒體作主要獲得公共事務資訊的來源。

2019年爆發的反修例運動,各社交媒體如Telegram成為不少青少年動員和組織參與示威的平台。恒生大學傳播學院助理教授胡欣立等學者2020年12月發表《香港學生反修例運動中網絡關係解體的實證調查》,訪問1171名中學生及大專學生,逾半受訪者(55.1%)聲稱他們積極參加了網上的反修例活動,例如轉發帖子和在社交媒體發表評論。由於反修例立場極具爭議,很多人因立場不同而被針對,當被問及是否會因害怕被孤立而不敢對運動表達政治觀點時,有55.6%受訪者表示「完全不害怕」或「不太害怕」,當受訪者遭遇與自己的政治立場相反且激進或極端的政治觀點時(可選多項),最多人(40.1%)選擇「隱藏或取消關注」對方, 22.2%選擇「解除朋友關係」。

[通通識 第691期]