文言遷移:仁、禮、孝、學——〈論仁•論孝•論君子〉的概念結構

【明報專訊】孔子去世後,學生整理上課筆記,編輯成《論語》,共20章,記載了492則孔子的說話與故事。「論」有編撰的意思,「語」指孔子的說話。〈論仁•論孝•論君子〉從《論語》其中7章選出16則孔子說話,提及四個概念:仁、禮、孝、學為君子,仁與禮是目標,孝與學是達到仁與禮的兩條途徑。研讀本篇,宜據這四個概念,重組16則語錄,按以下順序學習:

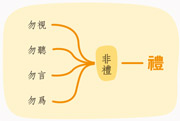

【1】禮

先學〈論仁〉第3則

論仁與禮關係,是儒家最關鍵觀念:(圖b)

仁指人與生俱來同情別人,不忍別人受傷害的人際關懷,禮是對行為的規範。仁與禮的關係,在《論語•陽貨》「宰我問三年之喪」的故事中,說得最清楚。

周禮規定,父母死後,子女須守喪三年,其間起居生活有嚴格限制,如不得為官,不得娛樂飲酒吃肉,穿粗衣麻布,不得婚嫁、生子,獨自搬到草棚住,睡在草蓆上……等等。

宰我問三年之喪

學生宰我問孔子,父母之喪守三年太長,一年可以吧?孔子反問:父母死後不到三年,就大魚大肉,穿得花枝招展,安樂嗎?宰我答道:安樂。孔子接着提出了儒家最重要的仁與禮關係的觀念:

子女出生後,父母衣不解帶、偎乾就濕地照顧,至少三年,子女才能完全離開父母懷抱。當父母過世,子女念及父母在那三年間辛苦撫育自己,便吃不下美食,聽不進音樂,家中不覺舒適。非因禮儀強制子女在父母死後三年不吃美食、不娛樂、不住在家,而是子女情不自已至少三年不想吃、不想娛樂、不想住得舒適。三年之喪的禮制,不是苛刻的任意規定,而是子女一心想反哺父母的內在情感自然而然地表現出來的行為。

內仁外禮

這個故事說明了孔子創造性地以仁——即人關懷他人的內心情感,尤其對親人生命消逝的悲慟,來解釋禮——即對行為的外在規範,「把原來是外在的強制性的規範,改變而為主動性的內在欲求」(李澤厚《美的歷程》)。以生活為例,交通工具上見老弱或孕婦站立,不忍心他們辛苦,主動讓座,放棄一時舒適,乃內心情感表現在外的行為,久而久之,形成一種合理的規範,而不是沒有道理的強制律令。仁內禮外,孔子把二者鑄成一個錢幣的兩面。

孔子回答宰我問喪,是從仁到禮;回答愛徒顏淵問仁,則是從禮返仁。禮是關懷別人有諸內而形諸外的行為表現,人只要遵循禮的規範(復禮),便能克制自己對享樂物慾的追求(克己),盡情呈現和發揮對他人由衷的關懷,達至仁的境界(為仁)。孔子具體舉了四項行為規範,凡不合禮的,不看不聽、不說不做,做到這四項,便能克己、復禮、歸仁。

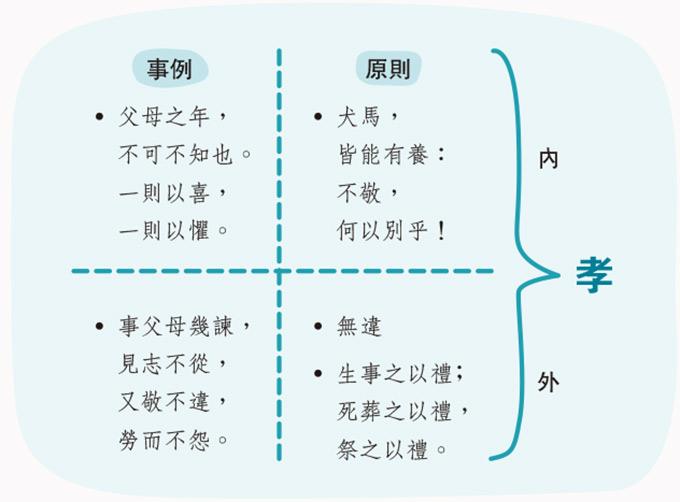

【2】孝

〈論孝〉4則

是達至仁的情感途徑:(圖c)

培養對他人的同情關懷(仁),有兩途徑,其一從親情開始。在正常家庭中,子女最能感受到父母對自己的愛護,因而容易培養出也關心父母的情感(孝),這是超越一己欲望,關懷他人的開始,連愛護自己的父母也不關懷,又怎能關懷別人?所以說:「孝為仁之本」,儒家重孝,道理在此。

〈論孝〉4則,兩則從內在感情而言,另兩則從外在行為規範(禮)而言,並分別提出原則和具體事例:

子女數算着父母年事漸高,一方面為父母高壽而高興,同時又因他們高壽而擔憂;這種情感的特徵,是對父母養育之恩的尊敬之心。表現在外在行為上,是父母在世時以禮侍奉表達尊敬之情,離世時舉行得體葬禮表達悲慟之情,離世後按禮儀拜祭表達懷念之情;至於侍奉父母之禮,具體表現在即使與父母意見不合,也婉轉表達自己見解,不指摘,內心雖然愁苦,但不生怨恨,總之,維持尊敬之心,目的是由孝邁向仁。

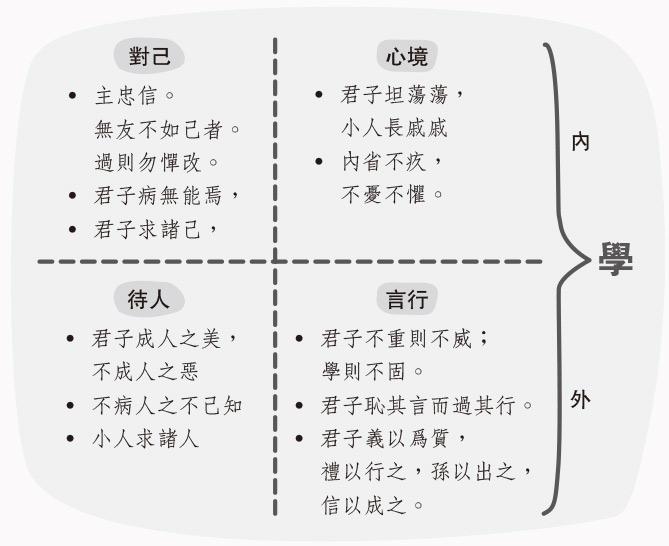

【3】學

〈論君子〉8則

論學,探討如何學習成為君子:(圖d)

培養同情他人的人際關懷(仁),另一途徑是學禮,以求成為君子,亦即仁者。〈論君子〉8則分別從四方面論述如何學為君子,包括:內在的心境(以仁為總綱),外在的規範行為(以禮為標準),對自己的要求(以忠為原則),以及對待別人(以恕為原則),仁禮忠恕,是學習成為君子的課程框架,在這框架下,孔子提出以成為君子為目標的具體學習方法和評估準則。

要復禮成為仁人君子,心境上,平日反省自己,知道自己時刻沒有違背人際關懷,那麼,面對什麼境况,都能心安理得,沒有憂慮。言行上,秉持人際關懷(仁),恰當地表現(義),符合規範(禮),言行謙遜、一致、誠信,整體而言,見莊重。忠於自己,盡心竭力,對自己有要求。推己及人(恕),成全別人的美善之事。總而言之,學習成為君子,內心既要有衷心同情他人的人際關懷為本質(內質),自然地表現為符合當世文化規範的外在言行(外文),兩者兼備,便是文質彬彬的君子。

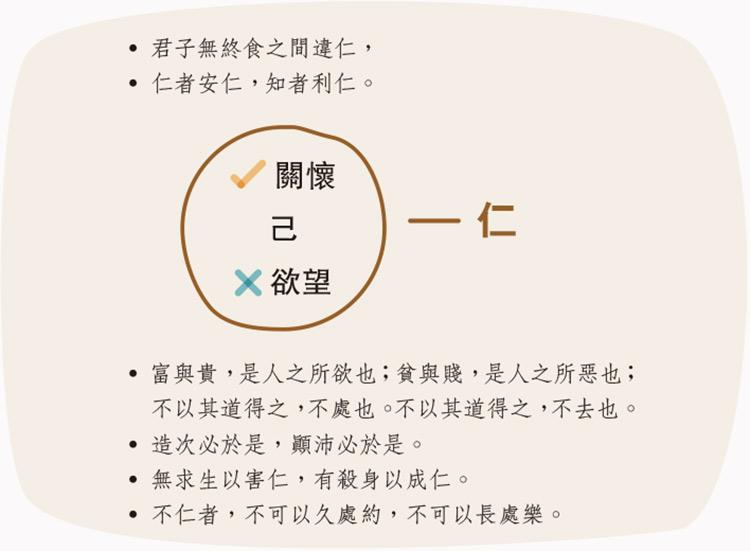

【4】仁

再回到〈論仁〉餘下的第1、2、4則

論述人成為仁者(亦即君子)之後的表現:(圖e)

人通過培養對父母的親情(孝),並從心境、言行、待人、對己等4方面學習(學)行為的規範(禮),最終能夠成為自發、由衷地關懷他人的君子或仁者(仁),便到達〈論仁〉這3則的境界。

仁人君子總是同情、關懷他人,不會為了生存或物慾而放棄。追求享樂、富貴,本人之常情,並無不可;不過,一旦物慾與關懷他人矛盾衝突,仁者毫無懸念地放棄物慾,寧取關懷他人。生活安定時,時刻如是,即使物質條件匱乏,乃至生命受威脅,也不會為生存、物慾而損害他人,放棄對他人的同情和關懷,心安理得,因而受益。相反,不仁的小人,仍重物慾,輕忽人際同情關懷,貧賤時容易鋌而走險,富貴時則耽於逸樂。

孔子提出仁禮孝學的概念框架,孔子之後,孟子發展了仁孝的一端,荀子發展了禮學的另一端,成為儒學兩個互補的系統。至於其他諸子,如道家莊子、名家惠施等,另闢蹊徑,尋找其他能夠安身立命、重建社會秩序的方案。

文:林葦葉

(香港大學教育學院副教授,研究範圍包括中文閱讀教學與評估、香港少數族裔學生中文學習、中文教育網絡分析應用等。)

[星笈中文 第014期]